La apuesta de “Heidegger y los judíos”, un libro que pretende abordar uno de los temas más polémicos y espinosos de la filosofía del siglo XX (el nazismo de Heidegger), es evitar a toda costa el vulgar esquematismo del pro y el contra; esa actitud profundamente antifilosófica que sólo concibe ante tales problemas la dicotomía del ignorar o el rectificar, haciendo caso a la paradigmática costumbre moderna de soterrar una posición para sostener otra. El problema, como todo aquél que sea digno de pensar, no es unívoco ni simple y menos aun cuando se trata de una circunstancia tan antinómica como el nazismo de Heidegger, en el que se oponen la mezquindad y la grandeza, y que, más aún, se ha tornado cada vez más mediático y menos filosófico.

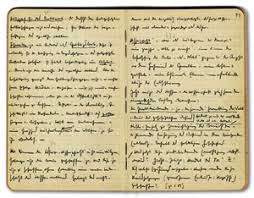

La problemática filosófica que suscita la publicación de los Cuadernos Negros de Martin Heidegger despliega, me parece, dos problemas en dos niveles distintos. Por un lado, el problema como análisis concreto del caso; la discusión puntillosa y experta que exige la meticulosidad de las pruebas; el esquematismo que impone lo concreto; y, finalmente, el juicio, la salvación o la condena. Desde mi punto de vista, no es un nivel ni un problema filosófico. Quizá histórico, biográfico o académico, pero no filosófico. Por otro lado, no obstante, se halla ese segundo nivel donde el gesto, el dato biográfico o el documento histórico suscitan un problema filosófico actual y donde, justamente, entra la aporía.

Di Cesare insiste repetidamente a lo largo del libro en diferenciar el “antisemitismo ontohistórico” de Heidegger (interpretación que sostuviera Peter Trawny), del más polémico y confrontativo “antisemitismo metafísico”. La distinción es relevante en dos niveles: por un lado, contrariaría abiertamente la interpretación general que posiciona el antisemitismo de Heidegger a la luz de la historia del ser en términos de destino histórico; no tanto el antisemitismo vulgar y deleznable que prepondera raza, sangre o herencia, sino aquél que centra su crítica, como lo hiciera Nietzsche, en una especie de disposición histórica, en una aproximación específica de dicho pueblo frente al ente dentro de un momento histórico determinado: la noche del ser, caracterizada por el desarraigo absoluto del ente con el ser. En esta época del olvido del ser, que no es otra que la modernidad (y que Heidegger definiría como “la época judía”), el pueblo judío tendría una responsabilidad en términos de decisión, de ejercicio activo de desarraigo a través del cálculo y la usura. Heidegger lee esta cesura histórica y políticamente: el ser a estaría a cargo de los alemanes, el ente, imputado a los judíos. El cálculo y la racionalización judíos serían muestras de la alianza entre metafísica y judaísmo.

Por otro lado, la propuesta de Di Cesare pretende mostrar que, en cuanto a su perspectiva antisemita, el propio Heidegger no escapa de la metafísica: su lenguaje, su aproximación conceptual, su construcción argumentativa, y, sobre todo, su interpretación histórica, se hallarían presas aún de una posición abiertamente metafísica. Metafísica porque, en primer lugar, la conceptualización del judío es aquí planteada como respuesta a la pregunta metafísica por excelencia: ¿qué es?, presuponiendo un “qué” como esencia; procedimiento que en el resto de sus aproximaciones, el propio Heidegger critica duramente: el judío aparece entonces como abstracción conceptual grosera, y las figuras del Judío (con mayúscula), la Judeidad, y la Judaización, no serían más que cosificaciones del pensar, aún preso de la metafísica de la presencia, de las habladurías y de la ambigüedad. Aproximaciones presas, en todo caso, de metaforizaciones (“la maldición del superlativo”, la llama Di Cesare), de procedimientos de sinécdoque, de dicotomías metafísicas, oposiciones y jerarquizaciones binarias. Todo un uso instrumental del lenguaje, como lo criticaría Heidegger en otros textos, y no lejos, pues, de Kant, Hegel, e incluso el propio Nietzsche.

DONATELLA DI CESARE

Vale la pena, llegados a este punto, realizar ciertas preguntas: ¿por qué ha tomado tanta relevancia filosófica el caso concreto de Heidegger y el nacionalsocialismo? ¿Por qué la vida política de un autor muerto hace casi 40 años continúa produciendo bibliotecas enteras? ¿Es que en él se trenzan, por así decirlo, los grandes problemas filosóficos de nuestra época? ¿No es justamente nuestra incapacidad de incomprensión, nuestro escándalo, nuestro tiento, lo que delata su relevancia filosófica? ¿No es que en él llega el pensar a una aporía, quizás “la aporía” de nuestro tiempo?

Desarrollaré brevemente tres de estas inquietudes, a su modo escándalos de la razón que el caso Heidegger, creo, nos da qué pensar. Tres problemas filosóficos que aún resuenan en la actualidad, irresueltos, proyectados al quehacer filosófico que nos atañe a los vivos.

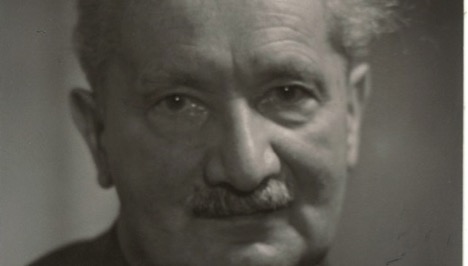

MARTIN HEIDEGGER

- Una de las líneas fundamentales a través de la cual se despliega semejante “antisemitismo metafísico”, es, sin duda, la relación entre «pensar» y «tierra». Se trata de la idea, presente y constitutiva de buena parte de la filosofía occidental, que sostiene que el pensar filosófico, además de un cierto lógos, es siempre un tópos, un territorio de enunciación (no necesariamente geográfico), que hace esencial y fundamenta a la idea como su determinación más profunda e irremediable; noción, habría que decir, que no se circunscribe a la deuda del pensar con su vínculo al terruño, sino también, y en no pocos casos, en la perspectiva suprahistórica que transforma la especulación teórica en destino histórico y que, por tanto, halla su efectuación en las coordenadas de un pueblo. De ahí quizás la reiteración, frecuente en Occidente, pero no sólo ahí, de una filosofía nacional o de un pensamiento del arraigo (reiteración que supone siempre su consecuente anverso: el desprecio o la desconfianza del pensamiento del extranjero, del pensamiento del otro). En este momento habría que preguntar: ¿no viene de aquí, en todo caso, esa fantasía masturbatoria, común a todas las naciones, pero particularmente potente en Europa, de condensar el destino histórico, metafísico, apocalíptico, en manos de un pueblo? Queda por preguntarnos esta relación, en absoluto despreciable, en la obra del propio Heidegger.

En Heidegger la tensión se despliega en dos frentes: por un lado, el motivo constante del suelo nacional, la idea del Heimat (acompañada del sinfín de elementos e imágenes que pueblan su obra, no simples metáforas, sino verdaderas figuras de pensamiento: el bosque, el arroyo, el campesino, la montaña); y no obstante, por otro lado, la insistencia en ese exilio ontológico que describiera ya en Ser y Tiempo, aquella “inhospitalidad” que revela la angustia, ese “no en casa” que desnuda de significatividad a las posibilidades ya determinadas por el Uno y que nos abre a la posibilidad misma de empuñarnos, en fin, toda una fenomenología del ser extranjero, el ser-no-en-casa que sólo cotidianamente se halla determinado por el espacio público (¿no sería lo nacional, por lo menos para nosotros los posmodernos, una de estas determinaciones del “estado público de interpretado”?). Reconozco en este rasgo fenomenológico no un elemento negativo, sino el elemento existencial que abre la posibilidad de la libertad: el reconocerse como posible, de elegirse y por tanto empuñarse, de advenir a sí mismo. En todo caso, semejante tensión no es exclusiva de Heidegger, y queda por ser pensada para toda nuestra tradición filosófica.

En este punto sólo podemos oponer ciertas preguntas: ¿el caso del pueblo judío no supone una antinomia radical a semejante relación intrínseca entre pensamiento y tierra, presente en buena parte de la tradición filosófica occidental, por tratarse de un pueblo atravesado por la diáspora, por el exilio y la errancia? ¿Es que realmente se puede decir que el pueblo judío “no tiene un territorio propio”? ¿Qué debe pensar un filosofar del tiempo actual en torno a esta relación? ¿Continuar con la fijación del arraigo territorial en un tiempo de exilios, de migraciones masivas, donde la palabra “nacional” suscita tan sólo una sonrisa sarcástica en quien la escucha? ¿Cómo renovar esta relación sin caer de nuevo en la fantasía alucinatoria del engrandecimiento nacional, de la patriotería indiscriminada, sin caer, al tiempo, en su contrario igualmente desastroso, el desarraigo absoluto, el pensamiento que flota en el vacío y que ya no se vincula con la tierra?

2) Ya Jaspers definía a Heidegger con el “trágico rasgo del mal”. La palabra “mal” no es una licencia lingüística ni una exageración afectada. Apunta a otra de las tensiones del pensamiento moderno: aquella del pensamiento y el mal. En el caso concreto de Heidegger, la pregunta es ésta: ¿cómo conjugar, sin escándalo, o aún más, sin sensación de espesura, de densidad en el pensar, aquellos dos enunciados que parecen rodear a Heidegger, a saber, que fue uno de los filósofos más brillantes del siglo XX, y que, por otro lado, fue un convencido militante del nacionalsocialismo?

La filosofía insiste, desde sus formaciones más tempranas, en que el pensamiento es siempre pensamiento del Bien. Ya Sócrates insiste en que «El mal no es nada». No, en todo caso, que el mal no existe, sino que “no es nada desde el punto de vista del pensamiento”, es decir, que no puede ser pensado en tanto que está transido por la negatividad del no-ser. En términos de juicio, el mal se reduciría a una privación, y la privación a una negación. ¿vendrá de allí, y no sólo en Platón sino aún más en sus sucesores, la reiterada necesidad de unir al Bien —con B mayúscula— con lo Uno, es decir, con lo pensable (Aristóteles, Plotino, Tomás). ¿Es aún para el pensamiento de la Ilustración una piedra de toque el relacionar el pensar con el Bien? No sería difícil contestar que sí. Y, sin embargo, el contraste empírico en el que desemboca la tradición del pensamiento moderno muestra una y otra vez que las mayores atrocidades son respaldadas por los más grandes filósofos. El ejercicio del pensar pavorosamente cercano al ejercicio del mal.

¿Es que el ejemplo heideggeriano, antinómico en toda su amplitud, es una excepción del pensamiento-Bien? ¿Su nazismo es una desviación, no sólo del propio Heidegger con su pensar, sino de la tradición occidental? ¿O no es esta antinomia el anverso necesario y constitutivo del pensar racional? ¿No está, pues, aún impensada la relación del pensar con el mal, transida en todo caso por el esquematismo vulgar y maniqueo del bien y el mal, y aún acuciado por la proclividad moderna de soterrar una posición para sostener otra? ¿Cómo es que prolifera el mal en el pensar, sobre todo en el siglo XX, resquebrajando así el fundamento más esencial del pensar planteado en Occidente? Y, sobre todo, ¿qué nos toca pensar, hoy, al seno de la academia y del pensar, con esta relación?

3) Por último, el filósofo y el político. La tercera antinomia que yace en el seno del problema de Heidegger y el nacionalsocialismo, y que nos abre a una cesura, una herida aún no reconocida, en el centro de la filosofía misma. Ya desde la ejecución de Sócrates atraviesa a la filosofía el prejuicio fundamental que dicta que el pensador que se inmiscuye en política tiene el peor de los destinos (¿no es casi escandaloso, para nuestros oídos posmodernos, la propuesta del rey filósofo de Platón?).

La actualidad de semejante antinomia es paradójica y dramática a un tiempo. Nunca ha sido más escéptico el filósofo con respecto a su participación política: el filósofo que se inmiscuye en política es un inepto, termina siempre por traicionarse o prostituirse, como un sabio torpe que por un momento se permite la participación las trivialidades de la política (hablaba Arendt, en relación con la participación política de Heidegger, de una “tentación de intervenir en los asuntos humanos”). El filósofo sería un político incompetente. ¿No ha sido ésta la posición de un sinfín de defensores de Heidegger? ¿No ha sido la salida más fácil, una vez demostrada la imposibilidad de la negación, el clamar su incompetencia, su estupidez política? ¿No fue en todo caso un “error” en su camino, una ineptitud tratándose de temas de los que él nada sabía, precisamente por estar pensando en grandezas filosóficas?

Es de esta frágil defensa de donde se desprenden las defensas, ya clásicas y añejas, que señalan el absurdo del antisemitismo de Heidegger blandiendo el carácter de sus relaciones personales (argumento que sostendría él mismo): no sólo tendría amigos y discípulos judíos; aparece la figura del propio Husserl, su mentor, y la de aquella que fuera quizás la más grande pasión amorosa de su vida, Hannah Arendt. Lo que ignora semejante defensa, como señala Löwith, no es solamente que, como era común en Alemania durante las décadas previas a la guerra, se diferenciara entre las relaciones personales y las ideas políticas con respecto a los judíos, sino que, nuevamente, hace aparecer la vida del propio Heidegger como absolutamente distante e independiente de su pensamiento.

Una vez más, aparece la idea que ya Aristófanes desarrollaba en Las Nubes: el filósofo a la deriva, incapaz de pensar el aquí. Un Sócrates tan ocupado en los astros que olvida cómo ocuparse de los asuntos humanos. Un Heidegger tan ocupado en el Ser que no pudo, finalmente, sustraerse de su ignorancia y su conservadurismo pueblerino a la hora de opinar sobre política.

Y, sin embargo, como decíamos, antinomia que es paradoja y drama; sobre todo en la actualidad, porque el filósofo se aleja, escéptico, quizá incluso cínico, de la política, y no obstante este movimiento lo traiciona, allí donde más se requiere su participación, ahí donde es imprescindible que se involucre. Ahí, en fin, donde se une su vida y su obra (unión que tan cara era para Heidegger, como para Nietzsche). ¿No era finalmente la política, para ambos (quizás mejor “lo político”), un modo de habitar? ¿No sería una traición a ellos mismos, a su pensar en sentido radical, ver en su desenvolvimiento político un simple tropiezo, una delimitación arbitraria e interesada entre su pensar filosófico y su hacer político? ¿No pensaron ambos, y radicalmente, el aquí y el ahora, una nueva forma de habitar más allá de las dicotomías groseras y jerárquicas de la metafísica?

Semejantes antinomias, enunciadas tan sólo a modo de propuesta, no pretenden agotar una discusión académica y meticulosa del asunto. Incluso, se oponen a ello. La cuestión es y debe seguir siendo, no ya si Heidegger en efecto era nazi (cuestión ante la cual todas las dudas se hallan ya despejadas), ni tampoco, valga la redundancia, qué tipo de antisemitismo militaba. Corresponde a otros, quizá, salvar o condenar la imagen de un filósofo, y sólo a las víctimas, la consecución de cierto tipo de justicia (aunque sea ésta simbólica).

Para la filosofía, no obstante, y para una filosofía actual, para la vida y el ahora, lo que resulta y debe resultar relevante es el pensamiento y la reflexión de semejantes problemas, tal y como aún nos interpelan y socavan hoy; no ya los fantasmas del pasado, sino sus dobles, sus reiteraciones y reformulaciones actuales.

Bibliografía

- Di Cesare, Donatella, Heidegger y los judíos, los Cuadernos Negros, trad. Francisco Amella Vela, Gedisa, Barcelona, 2017.