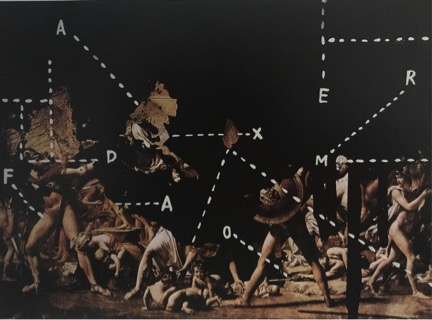

WANG GUANGYI, “FAMOUS PAINTING COVERED WITH INDUSTRIAL OIL, NO. 8 (AFTER DAVID, INTERVENTION OF THE SABINE WOMEN)” (1989)

Resumen

En este artículo, se advierten los nexos entre la dinámica de la filosofía occidental y ciertos momentos de crisis y decadencia. Se subrayan los elementos comunes entre las diversas tendencias y escuelas filosóficas resultantes de la deriva sapiencial post-socrática. Se considera la analogía entre las situaciones históricas que posibilitaron tales corrientes y las de nuestro presente. De ello se desprende la posibilidad ‘objetiva’ de un ‘retorno’ de las antiguas éticas de crisis. Por último, se examinan los riesgos y exigencias de dicho proceso y se propugna la necesidad de una resignificación teórica actual de tan importante zona de la historia de la filosofía en Occidente.

Palabras clave: deriva sapiencial post-socrática, éticas de crisis, resignificación teórica, filosofía occidental, decadencia, retorno.

Abstract

In this paper, the links between the Western philosophy’s dynamics and certain moments of crisis and decadence are pointed out. The common elements among the various tendencies and philosophical schools resulting from the post-Socratic sapiential drift are highlighted. The analogy between the historical situations that made such trends possible and those of our present is considered. Because of that, emerges the ‘objective’ possibility of a ‘return’ of the old crisis ethics. Finally, the risks and demands of such process are analyzed, as well as the need for a current theoretical resignification for so important area of the history of philosophy in the West.

Keywords: post-Socratic sapiential drift, crisis ethics, current theoretical resignification, Western philosophy, decadence, return.

Las filosofías que se forjaron en el fragor de la Guerra del Peloponeso (431-404 a.C.) y en la atmósfera enrarecida de la consiguiente posguerra difieren entre sí en varios aspectos —a veces, en puntos esenciales y de manera frontal—, pero comparten un aire de familia determinado por un elemento común: se ocupan en grados dispares, pero siempre relevantes, de asuntos que conciernen al éthos y a la vida de la gente. De aquellos polvos surgieron los lodos en los que terminaron chapoteando las viejas estructuras políticas y sociales de la Hélade, hasta dar paso a la era helenística, sobre las cenizas de la Atenas clásica, de Esparta, de Corinto, del imperio persa y aun del macedonio, que bajo la conducción de Filipo II y Alejandro, había catalizado todo aquel proceso de decadencia e innovación político-cultural.

Sócrates, Platón, Antístenes de Atenas, Aristipo de Cirene, Euclides de Mégara, Aristóteles de Estagira, Zenón de Citio, Epicuro de Samos, Diógenes de Sinope, Pirrón de Élide, Crisipo de Solos…, a su manera también los académicos de la época de Arcesilao de Pitana y de la de Carnéades de Cirene, así como Filón de Larisa y Antíoco de Ascalón, sin olvidar a los neoplatónicos con Plotino a la cabeza e incluso quienes continuaron en la tradición de la physis, como Demócrito y Anaxágoras, se ocuparon con más amplitud y profundidad —cuando no con exclusividad— de las cosas atingentes al alma y a la vida de las personas, en la medida en que sintieron la urgencia de atender más y mejor los asuntos de la polis y del éthos. Desde esa perspectiva histórica, los pensadores que emergieron durante la Guerra del Peloponeso y durante todo el proceso de degradación política y social por el que advendría el nuevo orden civilizatorio helenístico, pueden ser considerados, en algún grado, filósofos de crisis y decadencia.

La stásis y otras derivaciones de una política cimentada en todas las variantes de la injusticia, así como las guerras civiles y los afanes hegemonistas, junto con el despliegue de saberes comprometidos con la voluntad de dominio de las élites, a cargo de pedagogos, rétores, logógrafos, erísticos y afines —convenientemente englobados y homogeneizados en la semántica de la voz ‘sofística’— incidieron en la deriva sapiencial, eticista y política de la tradición filosófica. Después de décadas de conflictos bélicos y de feroces enfrentamientos de clase, en medio de hambrunas y masacres, de atropellos e injustas desmesuras de toda índole, Sócrates repara en la urgencia de una política sustentada en la justicia, es decir: en el bien, la verdad y la belleza.

ISAAC CORDAL, “ELECTORAL CAMPAIGN, FOLLOW THE LEADERS” (2011)

Hablar de ‘política’ en este contexto no es igual que hacerlo en nuestro tiempo. Dar razón de los asuntos de la polis —el Estado en su avatar de ciudad autorreferencial, con estructuras de poder autosuficientes— y asumir un libre y firme compromiso práctico con ellos implicaba una nueva idea de la filosofía y la consiguiente vida filosófica que la realizara, a instancias del filósofo que la encarnara. A partir de Sócrates, en plena Guerra del Peloponeso y en medio de interminables pugnas entre la aristocracia eupátrida y el démos, la filosofía deberá ofrecer las vías ético-políticas que eviten nuevas stáseis y cualquier modo de ruptura de la cohesión civil interna, por medio de la instauración y consolidación de un orden político justo. Pero ésta es una meta que sólo podrá alcanzarse si se garantiza la felicidad de todos los miembros de la comunidad política y, a su vez, realizar este último propósito pasa por la correcta articulación ética de las almas de éstos. Se imponía, pues, la necesidad de una transformación política y ésta sólo podría lograrse por medio de la correlativa modificación de las almas de la gente implicada, en pos de la vida feliz. Así que todo el vuelo especulativo alcanzado por la filosofía occidental, a partir de Sócrates, tiene su punto de arranque a la par de su justificación última, en la asunción de lo político como objeto central y urgente del pensar, junto con las necesidades éticas que ello comporta. Esto no obsta para que, en la medida en que se erosiona y caduca históricamente el viejo modelo de la polis, a la vera de la instauración de las monarquías de estirpe macedonia —base política del helenismo— surjan programas éticos de crisis y decadencia, que apuntan a una redefinición del compromiso político de la vida filosófica, en un encuadre que rebasa en mucho el ‘politicismo’ clásico, hasta derivar en el cosmopolitismo.

En la literatura heredada, lo dicho puede constatarse, tanto en discursos de tipo anecdótico como en múltiples pasajes de cariz teórico. Un sencillo ‘recuerdo’ de Jenofonte, puede ilustrar bien lo que se ha estado diciendo. Según el polígrafo griego, Sócrates:

“[…] a menudo decía que estaba enamorado de alguien, pero estaba claro que no se refería a los de cuerpo bien dotado […] sino que deseaba a los que tenían un alma bien dotada para la virtud. Deducía la buena naturaleza de las personas de su rapidez para aprender las materias a las que se dedicaban, de su memoria para recordar lo que habían aprendido y de su pasión por todas las enseñanzas, gracias a las cuales se puede administrar bien una casa, una ciudad y, en suma, sacar buen partido de las personas y de las cosas humanas. Porque creía que esta clase de personas, una vez instruidas, no sólo serían felices ellas mismas y gobernarían bien sus casas, sino que también estarían en condiciones de hacer felices a los demás hombres y ciudades.”[2]

La cita expone de manera plástica uno de los continuos del pensamiento ético-político del filósofo ateniense: el que vincula, según la mejor adecuación posible, al individuo capaz de autogobernarse, con quien así puede conducir con justicia la casa propia y, en consecuencia, el Estado en el que reside. No es concebible un genuino gobernante del espacio público —político— que no sea capaz de enkrateia (‘dominio de si’) y de asumir con propiedad sus responsabilidades en el entorno familiar. Como puede verse, el continuo colateral a ése es el que conecta la felicidad propia, con la de los demás y la del Estado mismo. Y, más allá de la noticia aportada por Jenofonte, está el gran continuo que Platón, al modo socrático, postula en República: el que enhebra el alma personal tripartita —cuyos componentes, por lo demás, deben estar bien equilibrados— con el alma igualmente triádica del Estado —cuyas partes también deben embonar entre sí— y el armónico desenvolvimiento del cosmos, según se describe en Timeo. La política tradicional ni siquiera tiene conciencia de nada de esto, por lo que se impone la necesidad de una profunda transformación desde la filosofía y por medio de la filosofía, que también debe modificar sus intereses y procederes, conforme con un cuadro histórico que elevó las diversas posibilidades del sufrimiento a cotas insoportables.

MICHELANGELO PISTOLETTO, “LA VENUS DE LOS HARAPOS” (1967)

AVERY CHARLES, “UNTITLED, (BEGGARS NEAR THE OCTAGON OF THE NOUMENON)” (2013)

Platón en persona da cuenta de ese giro de la filosofía, en la séptima de sus cartas. Contra lo que se afirma con frecuencia, la política —con todo y su indisociable dimensión ética— es el centro de su pensamiento. Las enormes virtudes de su ontología, su epistemología, su estética, su física, su teoría del lenguaje, su hedonología, su pedagogía, su antropología, su eudemonología… inducen a muchos a pensar en una condición secundaria o accesoria de su pensamiento político. Pero lo cierto es lo contrario: todas esas grandes contribuciones teóricas del platonismo —acaso sería más justo hablar de ‘socratismo platónico’; es decir: la singular deriva platónica del socratismo— giraron alrededor del propósito axial de proponer una filosofía de la política que pudiera sustentar el Estado más justo posible en el reino del devenir, que es el de nuestro mundo. De la referida epístola se infiere que el joven Platón —que nació en 427 a.C.; esto es: a unos cuatro años de haber comenzado la Guerra del Peloponeso, por lo que le tocó vivir en carne propia todas sus horribles secuelas— se sintió atraído por el compromiso filosófico-político, al menos por dos razones: 1. por presiones de contexto: “[…] cuando yo era joven, —dice allí— sentí lo mismo que les pasa a otros muchos. Tenía la idea de dedicarme a la política tan pronto como fuera dueño de mis actos.” Un anhelo de cariz urgente, en razón de los acontecimientos bélicos y políticos que le tocó atestiguar y sufrir, en especial el golpe de Estado oligárquico, que instauró la Tiranía de los Treinta, de la que formaron parte su tío Critias y su primo Cármides, sin que ello le impidiera reconocer que tan execrable injusticia hizo “parecer de oro el antiguo régimen” —o sea: la democracia— y 2. por la insatisfacción que le ocasionaba la política realmente existente; pues llegó “[…] a comprender que todos los Estados actuales están mal gobernados” y, en concordancia con su voluntad transformadora, se sintió obligado a “[…] reconocer, en alabanza de la filosofía verdadera, que sólo a partir de ella es posible distinguir lo que es justo, tanto en el terreno de la vida pública como en la privada.”[3]

STRUTH THOMAS, “PERGAMON MUSEUM, 1” (2001)

En el referido contexto, la filosofía emprenderá una andadura signada por la conjunción y la disyunción de tendencias, movimientos y escuelas, que siempre habrán de tomar postura sobre una serie común de intereses e inquietudes: la superación del relativismo y la consiguiente resignificación de referencias ontológicas y epistémicas absolutas, la atención preponderante al alma propia y la consabida autognosis —en general, de estirpe délfica—, el redimensionamiento de la noción de physis —con el objeto de superar cierta proclividad sofística a asumir la naturaleza sometida al devenir como referente ético y político—, el imperativo de procurar lo mejor en el plano ético-político, el recurso a los poderes de la razón con la conciencia de sus límites, las vías de acceso a la epistéme y de articulación de juicios verdaderos y, en general, una serie de saberes literalmente fundamentales que habrán de cimentar una sabiduría destinada a orientar la realización de una vida feliz. Por esa ruta, la tradición filosófica —sobre todo, a partir de Sócrates, aunque sin olvidar antecesores, como por ejemplo Heráclito y el pitagorismo— irá avanzando en la iluminación del reino del éthos y en la configuración de una opción de vida y de realización existencial indisociable de los compromisos teoréticos de la filosofía y en la conformación de un exuberante y fecundo compendio de razones estimables acerca de asuntos como la justicia, el deseo, la libertad, el bien supremo y su contrario, la corporeidad matérica y la anímica (la manera de entender el cuerpo, el alma y sus interconexiones), el deber, las virtudes éticas, la autarquía moral y en lo posible también material, los placeres dignos y los crapulosos, las pasiones, la templanza, los nexos de la filosofía y los filósofos con los poderes fácticos, la piedad, el sufrimiento, los nexos de la razón con las emociones, la divino y su relación con los seres humanos, la muerte, la liberación de las pasiones (apátheia) y el acceso al estado de imperturbabilidad (ataraxía), los valores éticos, las aporías del tiempo, los poderes y peligros de Eros, las apetencias, los temores de diversa índole, los enigmas del devenir y sus vínculos con el ser (tiempo y ser), la mortalidad o no del alma, la contención ética, la valentía, la figura del sabio —o lo que Platón caracteriza como ‘filósofo auténtico’— y su contraparte el necio o ignorante supremo (faulós), el destino, las cosas de la vida que dependen o no de uno, la enseñabilidad o no de las virtudes, la prudencia, los límites de la compasión y otras, con la mira puesta en un vivir feliz.

Durante casi mil años —grosso modo, entre el siglo V a.C y el V d.C—, los filósofos se dedicaron, más que a la mera interpretación del mundo, a la reconfiguración del éthos —nombre equiparable al de psyché (‘alma’), si se repara en que refiere el modo de ser y sustento de las decisiones y acciones humanas— y a transformar, en mayor o menor grado, el orden político donde aquél despliega su dinámica, movidos por el anhelo de alcanzar y socializar una vida feliz. Eso explica la concatenación de un saber epistémico con la phrónesis o sabiduría ética y con la felicidad o eudaimonía: el fruto de vidas filosóficas dedicadas a cimentar, continuar y proyectar justamente la filosofía como modus vivendi sustentado en el logos —en su triple dimensión de racionalidad (principio estructurador del universo), palabra y pensamiento— que puede conferir sentido pleno a la existencia humana, al tiempo que así posibilita todo avatar de la buena vida. Todo ello adquiere forma y cuerpo en el momento de encarnar en el genuino filósofo. En su representación y concreción modélicas —podemos pensar en las vidas y procederes cotidianos de Sócrates, Diógenes el Perro y Cleantes, pero también en alguien como Musonio Rufo, Junio Rústico o el propio Marco Aurelio, así como en Hiparquia e Hipatia— el filósofo encarna un ideal de vida, ante el cual carecen de importancia determinante aspectos como el de ‘impartir clases de filosofía’ —lo que sea que esto signifique—, polemizar a propósito de ciertas interpretaciones de textos filosóficos con fundamentos propios o ajenos, publicar escritos teóricos y dar conferencias, pertenecer a alguna institución académica…

TIBALDI O CARTUCHI, “ZENON MOSTRANDO LAS PUERTAS DE LA VERDAD Y LA FALSEDAD” (1595)

Sin mezquinar el relieve potencial de esas referencias —sobre todo cuando remiten a un fondo de praxis honesta—, en el ámbito de las filosofías post-socráticas, ser filósofo es consagrar la existencia a la “contemplación del espectáculo de la verdad” —para decirlo al modo platónico— y al consiguiente ejercicio de la justicia y del bien, sin menoscabo de la procura de la belleza, en los más diversos cauces de vida: la familia, la comunidad, el trabajo, el ritual, la fiesta, la intimidad, las relaciones sociales indeterminadas de la cotidianidad. Esa encarnación de la filosofía como opción de vida comporta, entonces, una vigilia existencial continua —el ‘estar despierto’ heraclíteo—, una ascesis, un constante ejercitarse y entrenarse, en pos de la conformidad con el mundo —no una resignación ante la injusticia, la malevolencia y demás avatares de la hybris—, el desarrollo crítico y creativo de nuestra voluntad de valor, ahondar cada día en el conocimiento y el cuidado de sí, un congraciarse con el presente siempre apremiado por el futuro, la autopoesía de edificarse éticamente uno mismo como única garantía efectiva de relaciones fecundas, rectas y gratificantes con los prójimos. En definitiva, filósofo y filósofa son quienes encarnan la phrónesis: la disposición a interpretar con pureza de ánimo y rectitud todo lo que nos sobrevenga en el caudal de la vida y, consecuentemente, a afrontarlo con la debida entereza y ecuanimidad. Esto, a su vez, comporta una afinidad raigal entre la condición de filósofo y la vida feliz; es decir, la existencia que gira en torno al eje de la eudaimonía: el estado debido al cual, las disposiciones éticas excelentes (‘virtudes’) y su despliegue adecuado sustentan una interioridad serena, pletórica, bien avenida con el ‘buen daimon’: la potencia divina que habita en el alma buena, una objetividad que hace pleno lo que normalmente representamos como subjetividad.

Todo ese legado ético, integrado por yuxtaposición y coexistencia de doctrinas sapienciales, ‘fronéticas’, más que por progresión acumulativa y lineal de saberes de variada solidez epistémica, se fue estancando, petrificando y, en muy amplia medida, olvidando, a instancias de múltiples factores, entre los que destaca la instauración de la hegemonía ideológica del cristianismo, en Occidente, tras su asunción como la religión oficial del Imperio romano, a iniciativa de Constantino I, en el siglo IV de nuestra era. Un acontecimiento histórico de tal relevancia pone de bulto la efectividad del cristianismo primitivo y, en buena medida, también del medieval, como sustento ideológico-espiritual, fuente de religación y, sobre todo, de consuelo, para los pobladores de la Europa occidental, sometidos durante siglos a los riesgos y calamidades de muy graves procesos de crisis y decadencia.

ONORIO MARINARI, “SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA” (1670)

En verdad, todos esos siglos de silencio ignorante y de escamoteo calculado ante la mayor parte de las escuelas y movimientos filosóficos de la época helenística no desembocaron en su aniquilación total. Los teólogos de la patrística cristiana y los medievales —no sólo los cristianos— hallaron en los mejores exponentes de aquella tradición muchas tesis asimilables a sus intereses teórico-ideológicos o motivos de diatriba estigmatizadora, cuya consideración termina teniendo efectos aprovechables, pese a que haya sido por la vía negativa. Por su parte, los pensadores, eruditos y artistas del Renacimiento, aunque se esmeraron en resucitar —‘renacer’— mucha materia teórica de cariz platónico, no mostraron la misma generosidad e interés ante otras opciones post-socráticas. En general, serán factores como la crisis de las estructuras político-religiosas generadas por el viejo cristianismo, el Cisma de Occidente, la consiguiente implantación y propagación del protestantismo, así como su deriva en las guerras religiosas que asolaron a Europa, durante el largo proceso de parto de la Modernidad, lo que incentivará un retorno lento pero significativo de algunas voces filosóficas de la época helenística y su proyección en la latinidad. Descartes, Montaigne, Shaftesbury, Spinoza, por caso, recurren al estoicismo, al epicureísmo, al escepticismo y al neoplatonismo, ejecutando maniobras de cariz ecléctico, más o menos oportunistas. Ni la filosofía crítica ni sus dos grandes derivaciones, el llamado ‘idealismo alemán’ y la vertiente schopenahueriana-nietzscheana, se dieron con total prescindencia de tales doctrinas post-socráticas, pero también es cierto que la comprensión que tenían de éstas no es precisamente la mejor fundada. Lo mismo cabe decir de Marx, quien en su juventud se acerca a Epicuro para compararlo con Demócrito, a propósito de aspectos relacionados con el materialismo atomista y sus implicaciones de cara a una idea moderna de la libertad, sin comprometerse con el sentido mismo del sistema doctrinal epicúreo.

LAINA TERPSTRA, “MUERTE DE SÓCRATES” (2014)

Hoy en día, las filosofías helenísticas —y, en general, toda la deriva sapiencial post-socrática— son nuestras contemporáneas. Nos hablan a nuestras almas con sobrado sentido. A ese respecto, se puede propugnar, en calidad de hipótesis, la idea de que la lenta y deficiente reimplantación de las filosofías helenísticas en el nuevo curso de la tradición filosófica —en esta era de modernismos agotados y de posmodernismos variopintos, en general, estériles— ha estado siempre aparejada a las crisis y tendencias decadentes que afectan Europa y a todo el orbe civilizatorio occidental, desde el Renacimiento. Concuerdo con quienes piensan que la filosofía no progresa; si se entiende por ‘progreso’ el movimiento constante desde situaciones de vida indeseables a otras deseable o de determinado bien hacia algo siempre mejor, a costa de la aniquilación de todos los estados anteriores. En filosofía, ningún sistema teórico, por muy consistente que sea, por mucho que en un momento determinado se avenga de la manera más fecunda con sus receptores actuales, anula por completo y para siempre los contenidos esenciales de sus antecesores. La palingenesia que signa a las buenas filosofías de la tradición ha encontrado en las complejas oleadas de crisis y decadencia socio-política y cultural, registradas en los últimos cuatro siglos en Occidente, el acicate necesario para lo que se viene anunciando como la actualización y aun resignificación de las dimensiones éticas de las escuelas y corrientes post-socráticas.

No debe de causar mucha extrañeza que, tras cuatro centurias de laicización, descatolización —y otras expresiones de crisis y decadencia religiosa—, implantación de un ciencismo deshumanizado, revoluciones cruentas y de efectos irreversibles en los diversos dominios del espíritu, hecatombes bélicas nunca vistas, anulación perseverante de lo más raigalmente humano a la vera de la tecnificación del mundo y de la vida, despliegue de un modo de la economía intrínsecamente perverso y cada vez más anti-humano, fracaso reiterado de los programas de redención de la humanidad sustentados en el ideal de la revolución, arrase de grandes ecosistemas y consiguientes extinciones y catástrofes ambientales, declive de las mejores tradiciones culturales de Occidente y de Oriente apenas oculto por las liviandades y esperpentos de la industria cultural, creciente academización cientificista, especialización y aislamiento vital de las tendencias filosóficas hegemónicas, implantación de estructuras y sistemas pseudo-educativos que condenan a millones de jóvenes a una existencia sin sentido ni expectativas claras, sumida en un consumismo siempre frustrante, así como en un estado de carne de cañón y/o de explotación, donde sólo pueden anhelar metas y bienes sin esperanza razonable de alcanzarlos, junto con otras calamidades, empiecen a prosperar desde pseudo-religiones oportunistas de última hora —sin tradición ni teología ni ética estimables— hasta las filosofías de la deriva sapiencial post-socrática —el elemento político, ético y pedagógico en Platón y Aristóteles, el cinismo, el epicureísmo y el estoicismo básicamente— pasando por la creciente presencia de los sistemas ético-religiosos orientales entre nosotros y la extensa cuanto heteróclita discursividad de autoayuda y de coaching moral, además de otros fenómenos afines.

Como en tiempos pretéritos, tanto vacío existencial, tantas miserias y calamidades, que apenas se ocultan o se disimulan por tan efectivos sistemas de manipulación comunicativa e ideológica, reclaman con urgencia compromisos claros y vitalmente efectivos de parte de la filosofía. Frente a otras posibles opciones, las ya referidas doctrinas sapienciales post-socráticas tienen la ventaja de haber afrontado situaciones análogas en el pasado, por lo que resultan plenamente atendibles en el presente. El ser social aquejado de graves disfunciones económicas, políticas, éticas y culturales, junto con el agotamiento de las expresiones teoricistas y academicistas de la tradición filosófica, es lo que nos impele a dirigir nuestra atención a las éticas de crisis y decadencia post-socráticas, tan potentes en la época helenística y en la civilización romana e incluso durante el imperio bizantino. El hecho mismo de la realización de coloquios, como éste que ahora termina, es una confirmación, entre muchas otras, de lo que digo.

BALICOURT JULES, “BLIND FAITH” (2005)

Nos toca ahora presenciar lo que podríamos convenir en caracterizar como el ‘retorno’ de las doctrinas sapienciales post-socráticas y acaso más estrictamente las éticas de crisis y decadencia forjadas a la vera del giro eticista ejecutado por Sócrates. Pero este fenómeno no está libre de riesgos y problemas.

¿Qué vamos a buscar en esas éticas de crisis y decadencia? Las motivaciones para recurrir a ellas pueden ser múltiples. La más esperable sería, acaso, la de extraer respuestas teóricas válidas, de cara a nuestra situación actual, sumaria y genéricamente descrita líneas arriba. Pero tal expectativa sería inconveniente, tanto en el plano teórico como en el ético. No se trata de apelar ahora a orientaciones y recetas que fueron pertinentes en un tiempo que no es el nuestro. Lo que se impone, entonces, es emprender un complejo proceso de resignificación teórico-práctica de las doctrinas en referencia, lo cual incluye al menos aspectos como los que voy a señalar a continuación.

En primer lugar, una actualización de la realidad absoluta que habrá de fundar las éticas en cuestión. Después del giro subjetivista cartesiano, que tan objetables secuelas ha ocasionado, será necesario redimensionar un fundamento absolutamente objetivo del éthos. A eso se le sumaría un renovado compromiso de la filosofía con la eudaimonía personal, pero siempre en función de la felicidad comunitaria. Ello deberá ir aparejado a una actualización o incluso una reinvención de la actitud socrática ante la vida filosófica y su proyección ética, política y pedagógica. Además, será necesario replantear la relación de la filosofía y los filósofos con las sociedades actuales. Por su parte, recrear la tradición filosófica que aquí nos concierne no sólo comporta una revisión crítico-creativa de los contenidos teóricos que ella atesora, sino también abrirse a un examen de las humanidades, las ciencias y las tecnologías del presente junto con sus efectos en el psiquismo individual y en el orden social, así como a la consideración de las subjetividades e identidades de data más o menos reciente, inéditos sistemas de representación y nuevos agentes sociales y políticos generados por nuestro dinámico y convulso mundo. Los problemas vitales de nuestros antepasados de todos los tiempos son análogos —es decir, estructuralmente afines— a los que nosotros afrontamos, pero ello no obsta para que estudiemos a fondo y comprendamos la singularidad de los avatares actuales de aquéllos.

No podría faltar, en este escrito, la referencia a un riesgo inquietante, a la hora de acudir a la tradición sapiencial post-socrática: la posibilidad de que cunda una actitud inconsecuente ante su raigal sentido práctico —eticista y eudemonista— por la vía de su conversión en un simple objeto de atención histórica, filológica, teoricista, academicista, libresca, erudita… Es lícito y aun imprescindible tratar de ahondar en la justa comprensión de las doctrinas adscritas al campo teórico en referencia; más aún, cuando todavía es necesario subsanar y compensar en algo el milenario naufragio editorial de las centenares de obras compuestas por sus exponentes más fecundos. También pueden justificarse las tentativas de cotejar la variada sustancia teórica de las escuelas y movimientos helenísticos con filosofías muy distantes y distintas de aquéllos o de explorar los puntos de encuentro y divergencia entre tales extremos. Pero esas tareas tan relevantes y laboriosas deberán subordinarse siempre y sin ambages a los requerimientos de la mejor praxis ético-política del presente.

JENNY HOLZER, “XENON FOR THE PEGGY GUGGENHEIM, FEAUTURING ‘BLACBIRD AND WOLF’ BY HENRI COLE” (2003)

Bibliografía

- Jenofonte, “Recuerdos de Sócrates”, Recuerdos de Sócrates y diálogos, intr., trad. y not. Juan Zaragoza, Gredos (Col. Biblioteca Clásica, #22), Madrid, 2015.

- Platón, “Carta VII”, Diálogos VII, intr., trad. y not. Juan Zaragoza y Pilar Gómez Cardó, Gredos (Col. Biblioteca Clásica, #162), Madrid, 1992.

Notas

[1] Este texto se basa en la conferencia pronunciada por el autor, en la clausura del coloquio Sobre y desde las filosofías helenísticas, efectuado durante los días 25, 26 y 27 de abril de 2018, en la ciudad de Guanajuato, bajo los auspicios de la Universidad de Guanajuato.

[2] Jenofonte, Recuerdos de Sócrates, IV, 2-3.

[3] Platón, “Carta VII”, ed. cit., pp. 486 y 488.