Resumen

En el presente trabajo se reflexiona en torno a la creación de subjetividades a partir del trabajo escritural de Anaïs Nin. Desde un horizonte teórico deleuziano, el texto sostiene que por la escritura de Nin pasan flujos micropolíticos generadores de acontecimientos que posibilitan la construcción, a partir del erotismo, de nuevas formas de la corporalidad y la subjetividad.

Palabras clave: erotismo, pornografía, Nin, Deleuze, Guattari, subjetividad, corporalidad.

Abstract

In the present work, we reflect on the creation of subjectivities based on Anaïs Nin’s scriptural work. From a deleuzian theoretical horizon, the text argues that through Nin’s writing, micropolitical flows generate events that, from eroticism, enable the construction of new forms of corporality and subjectivity.

Keywords: eroticism, pornography, Nin, Deleuze, Guattari, subjectivity, corporality.

La salud como literatura, como escritura, consiste en inventar un pueblo que falta.

Gilles Deleuze

El lenguaje del sexo está por inventarse.

Anaïs Nin

Vivimos en tiempos oscuros, áridos, extenuantes. Hace más de un siglo que occidente no está a gusto consigo mismo y el malestar no sólo permanece, sino que se hace más intenso, más intrincado, más infame. Hace más de un siglo que la crisis de la razón se desató en el pensamiento occidental y desde entonces no ha podido encontrar sosiego, calma, un camino seguro que la resguarde de sus propios excesos. Hace más de un siglo —desde finales del XIX— que occidente ha vuelto la mirada hacia sí mismo para darse cuenta de que la razón no basta para gobernar al cuerpo, de que la verdad no garantiza el bien ni la belleza y de que el progreso no hace sino abonar al exterminio selectivo de los seres humanos. Hace ya más de un siglo que el pensamiento filosófico advirtió que distintas formas del nihilismo se han instalado en el corazón de nuestras civilizaciones, que nuestros procesos culturales —en su mayoría— están gobernados por la barbarie y que los presupuestos de nuestras formaciones políticas no construyen ningún paraíso. En efecto, desde diferentes flancos, hace más de un siglo que el pensamiento filosófico se ha encargado de mostrar detalladamente que los pilares de nuestra cultura no nos llevan ni al bien, ni a la felicidad, ni al progreso. Dios ha muerto. Dios permanece muerto y —como bien decía Nietzsche— nosotros lo hemos matado.

El deicidio tiene muchos matices, artífices y derroteros; y tiene también varios sentidos. Al señalar la caída por su propio peso de todos los ideales, al señalar el derrumbe —el resquebrajamiento— de todo fundamento, la muerte de Dios ostenta un lado oscuro, aterrador: «¿Qué hicimos cuando desencadenamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? […] ¿No caemos continuamente? […] ¿Hay aún un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita?».[1] La muerte de Dios tiene un primer aspecto demoledor en el que, tras borrar el horizonte, los seres humanos parecen quedar errantes y a la deriva, sin suelo, sin dirección, sin fundamento. Desolación. Pero no sólo se trata de eso. Estamos ante un suceso ambivalente. Ya desde el mismo §125 de La ciencia jovial advertía Nietzsche la «grandeza» de este hecho: «¿Qué fiestas expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? […] ¡Nunca hubo un hecho más grande —y quienquiera nazca después de nosotros, pertenece por la voluntad de este hecho a una historia más alta que todas las historias habidas hasta ahora—!».[2] Es decir, borrar el horizonte —asesinar a Dios— implica un movimiento doble de vértigo e impulso en el que, justo por la pérdida de fundamento, los seres humanos son liberados de la vida anquilosada e impulsados a construir otra sobre nuevas bases —o acaso sin ellas—. Creación, actividad y alegría son también el resultado de la muerte de Dios. Por ello, Nietzsche mismo se apresuraba a señalar que este «más grande y más nuevo acontecimiento» comenzaba a dar sus primeros frutos, y comenzaba a transparentarse en nuestra nueva alegría, «una nueva y difícilmente descriptible especie de luz, felicidad, alivio, regocijo, reanimación, aurora»,[3] pues, ante la noticia de que el viejo Dios ha muerto, «[…] finalmente el horizonte se nos aparece libre de nuevo […]; finalmente podrán zarpar de nuevo nuestros barcos […]; el mar, nuestro mar, yace abierto allí de nuevo, tal vez nunca hubo antes un “mar tan abierto”».[4]

En este sentido, si admitimos, junto con Nietzsche, que uno de los artífices y derroteros indiscutibles de la muerte de Dios se puede encontrar en el ocultamiento y el sistemático desprecio al cuerpo que se cultivó en la cultura occidental desde tiempos inveterados (pues al negar, limitar o despreciar el cuerpo y lo que de él se desprende, se niega, se limita y se desprecia el presupuesto fundamental y primerísimo de la existencia), entonces tendríamos que admitir también que la muerte de Dios anuncia, entre otras cosas, la necesidad de repensar el cuerpo, de re-explorarlo, de re-asumirlo y re-construirlo como el presupuesto de la existencia y no como su consecuencia indeseable; tendríamos que admitir, pues, que la muerte de Dios trae consigo la posibilidad de reinventar el cuerpo más allá de la culpa, el pecado, el desprecio y la mala conciencia. En este sentido, hay que hacer notar que, paralelo al malestar de occidente, deambula entre nosotros una corriente de aire fresco que de diferentes maneras ha intentado reposicionar al cuerpo y todo lo que de él procede (la pasión, el éxtasis, el delirio, la lujuria, etcétera) para así poder construir una nueva experiencia de él. Una pequeña muestra de la literatura romántica decimonónica bastaría para sostener lo anterior, pero hay que añadir que a lo largo de todo el siglo XX la filosofía y la literatura —a menudo en colusión— no han escatimado en este empeño.

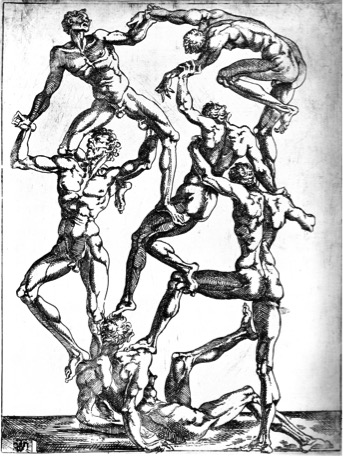

JUSTE DE JUSTE, “PIRÁMIDE HUMANA” (CA. 1540)

Uno de estos esfuerzos reivindicativos del cuerpo lo podemos encontrar en la escritura de Anaïs Nin. En una cultura como la nuestra, en la que desde épocas muy antiguas el cuerpo ha sido lugar constante de ocultamientos, olvidos y vejaciones, y en la que el erotismo y la pornografía han sido tratados en su mayoría desde una perspectiva normalizante, disciplinaria y cosificante, la escritura de Anaïs Nin aparece siempre como una alegría, un combate y un ejercicio de resistencia.[5]

Las palabras con las que Anaïs Nin reinventa la sexualidad crean un campo de intensidad que desborda los flujos de pornografía y erotismo tradicionales —mayores— que recorren la literatura occidental, abriendo con ello la posibilidad de un erotismo y una pornografía menores, singulares, del acontecimiento, una pornografía y un erotismo que construyen un cuerpo poblado por partículas que lo hacen único al nacer de la inmanencia de su propia corporalidad, deseo e imaginación, y no del lugar común de la seducción fálica ni de la genitalidad como fetiche.[6] Mediante esta forma de escritura erótica, pornográfica o pornoerótica se abre la posibilidad de otra forma de habitar los cuerpos erotizados, conectados, en comunión. Es decir, los cuerpos pornográficos, politizados, abriendo con ello una nueva forma de política o micropolítica entre los cuerpos mismos, cuyo fin último sería la invención de una nueva forma de salud, o sea, una nueva forma de afirmación de la vida mediante la invención de un nuevo pueblo —el que falta (como festejo casi ritual frente a la muerte de Dios)—.[7]

En este texto mostraremos, desde una perspectiva de corte deleuziano, algunas de las estrategias utilizadas por Anaïs Nin en la reinvención de la sexualidad a través de la reinvención del cuerpo. Para llevar a cabo este ejercicio, tomaremos como base La casa del incesto, su primera novela, y recurriremos en ocasiones a algunas otras partes de su obra, como algunos cuentos, o bien sus Diarios, sólo para ampliar o ejemplificar la argumentación.

La casa del incesto aparece en 1936. Se trata de una pequeña novela de corte surrealista que transcurre en medio de ensoñaciones y delirios oníricos al interior de una casa en donde mujer y mujer, hermano y hermana, padre e hija, se mezclan en relaciones amorosas intensivas e incestuosas. La narradora, cuyo nombre se desconoce, deviene y se transforma junto con la relación que narra en cada episodio y en cada registro que adopta. No sólo deviene amante, hermano, hermana, padre, hombre lisiado o bailarina sin brazos, sino que esa narradora que es simultáneamente protagonista deviene loca, hetera, máscara, agua, cielo, cortinas, reptil o feto sollozante, entre muchas otras cosas.

«La mañana que emprendí este libro comencé a toser», afirma la narradora al iniciar el relato. Y continúa: «Algo me salía de la garganta, algo que me asfixiaba. Rompí la membrana y lo arranqué. Volví a acostarme y dije: acabo de expulsar mi corazón»,[8] y así finaliza el primer párrafo de la novela. Este inicio, esta particular forma de vincular la escritura con el cuerpo —con una tos, con la expulsión de su corazón—, abre el camino de la novela en el que, en efecto, con un corazón expuesto y sangrante, la narradora expone a través de una surrealista prosa poética las distintas formas del delirio por las que se cruzan las relaciones amorosas al interior de una casa asimismo delirante. Amores intensivos, expresivos de inmanencias vitales.

Hablar de trama resulta insuficiente para describir la novela. Acaso habría que pensarla como una galería de imágenes en perpetuo delirio onírico que se abrazan y se trasponen para crear un paisaje, un territorio; episodios de unos amores que habitan un universo y que se describen de manera transversal y longitudinal, intensiva y extensivamente. En esta galería de imágenes, más que descripciones gráficas de la sexualidad o investigaciones psicológicas en torno a las relaciones amorosas, lo que abunda es la exploración de las distintas intensidades de la imaginación que rondan la profunda superficie de los cuerpos, lo que se encuentra son los deseos que fluyen siempre transgrediendo los márgenes de lo aceptable e incluso de lo imaginable, lo palpable es la vida que fluye descarada y escandalosa por el deseo mismo, y, sobre todo, abundan los personajes que se construyen en ese deseo y que se diluyen en el mismo, que se articulan a partir de sus propios agenciamientos que los disuelven en el flujo mismo de las intensidades que los hacen posibles.[9]

En efecto, acaso el rasgo predominante de los personajes, de la narradora y de la casa misma, sea que mediante la construcción de sus agenciamientos tienden siempre a su transformación, a su mutación y, en última instancia, a su disolución por completo en la relación que establecen con los otros, con la casa, con el universo y con ellos mismos, que son asimismo todo lo otro. Identidad borrada. Así ocurre con la imagen lésbica que se describe entre la narradora y Sabina, pero también en la imagen incestuosa entre Jeanne y su hermano, así como entre Loth y su hija; en todas estas relaciones hay siempre un delirio desarticulante, inhumano, y, en última instancia, disolvente.

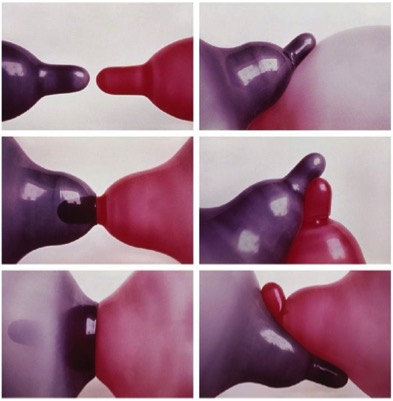

DARJA BAJAGIC, “MOLLY 2” (2016)

Casi al final de la novela, en la última imagen de la galería, una bailarina sin brazos danza en el centro de una de las habitaciones de la casa. «Temblorosa y agitada, podía mirar sus brazos aún y para siempre tendidos frente a ella». Así, con esa distancia y ese paradójico acercamiento a sus miembros mutilados y puestos frente a ella, la bailarina «abría sus manos [que ya no le pertenecían], dejando a las cosas seguir su propio curso más allá de ella misma».[10] Este es el sello que marca todas las imágenes de la novela, así como una buena parte de la obra entera de Anaïs Nin, ese desprendimiento de sí orquestado por una distancia calculada, maquinada, un alejamiento vehemente que permite y promueve que las cosas dancen y fluyan armoniosamente, pese a no ser siempre felices.

Al final de la novela, en el último párrafo, como en una imagen-epílogo que en su propia inmanencia teje los distintos devenires presentados a lo largo del relato, la bailarina sin brazos se encarga de afirmar la vida en un movimiento que integra a lo otro en ella misma. Pese a que «no podía soportar el derramamiento de las cosas», ella «retomó su danza; bailó siguiendo la música y al ritmo circular de la tierra; dio vueltas como da vueltas la tierra, a la manera de un disco, exponiendo todas sus fases, de vuelta en vuelta, a la luz y a la sombra y avanzó con su baile hacia la claridad del día».[11]

Este delirio, esta afirmación, y esta disolución, se ponen en marcha en La casa del incesto, y en la escritura en general de Anaïs Nin, mediante tres estrategias que a continuación analizamos.

En la escritura erótica o pornográfica que pulula en nuestros medios contemporáneos suele gobernar la descripción gráfica y explícita, casi instrumental, de aquello que provoca la excitación. De hecho, la distinción entre lo erótico y lo pornográfico suele realizarse con base en lo explícito de las imágenes plasmadas en una obra y con base también en una altamente cuestionable moral específica. Así —se suele creer— una obra es erótica si es velada y discreta, pero sugerente; y es pornográfica si es explícita y, en apariencia, carente de censura. Por ello, las partes del cuerpo que en Occidente han sido asociadas a la excitación sexual suelen ser los medios por excelencia para lograr los efectos eróticos o pornográficos en las diversas formas de representación de la sexualidad, de modo que en estas obras suelen desbordarse las voluptuosidades, los genitales y sus lubricidades, como agentes primordiales para alcanzar la excitación; cuando se avanza en sofisticación, se recurre al fetish en sus infinitas variantes y, así, aparecen pies, zapatos, pieles e innumerables instrumentos girando en torno a la genitalidad. En La casa del incesto, sin embargo, sucede algo que es frecuente en la obra de Nin y que va a contracorriente del flujo mayor de pornografía que gobierna occidente: el trabajo de la imaginación en la construcción de agenciamientos; en su obra, la excitación está en la imaginación y en sus usos sobre los cuerpos, y no en los cuerpos ni en sus imágenes per se. En esto consiste la primera estrategia.

«Hay dos formas de llegar a mí: con besos o a través de la imaginación. Pero existen jerarquías: los besos solos no funcionan», nos dice Anaïs Nin en un fragmento de su Diario amoroso.[12] En efecto, en la escritura de Nin los besos nunca bastan, ni los senos, ni los genitales, ni los gemidos, ni los actos sexuales. Mientras que en otras literaturas la descripción de estos elementos son el fin en sí mismo, o un medio para lograr la excitación, en la obra de Nin, si bien no se regatean ni se escatiman, aparecen sólo como un pretexto para lograr excitaciones cuya intensidad vibra de diversas formas en el cuerpo.

En La casa del incesto lo anterior es fácilmente explicable en virtud de su propia composición poética que utiliza formas como la elipsis, la metáfora y la sinestesia para componer sus paisajes. Sin embargo, en otros textos menos complejos —poéticamente hablando— se puede encontrar igualmente que el centro de la excitación está en otros lugares. Así ocurre en el caso de Mathilde, la sombrerera parisiense que deseaba «ser cortejada con un lenguaje misterioso»,[13] y que por esta razón había rechazado a varios de sus pretendientes, quienes la abordaban desde la inmediatez de la carne; así se llegó a deshacer de clientes, amigos y pretendientes que sólo buscaban insidiosamente un poco de placer inmediato. La «clase de sentimiento» que Mathilde deseaba inspirar estaba compuesto por todo un paisaje, un paisaje plural compuesto por un escenario, unas flores, la luz desparramada sobre una espalda, un peinado y la luminosidad de la piel.[14] Mathilde no deseaba un pene, ni un hombre, ni una mujer: deseaba un conjunto.[15] Su deseo, así, sólo pudo encontrar fluidez al llegar a Lima, en donde los hombres «se le acercaban con palabras floridas, disfrazando sus intenciones con gran encanto y ornamentos retóricos».[16] Por supuesto, en el desarrollo del cuento aparecen descripciones de senos, vaginas, dedos, penetraciones y fluidos, pero todos estos elementos son siempre parte de un deseo que se realiza más allá de lo genital, de un deseo que, en efecto, se experimenta en la piel, en el cuerpo y en sus miembros, pero que se traza en el plano del preámbulo, de la disposición. Incluso en las escenas más sexualmente explícitas, lo verdaderamente importante ocurre siempre en el cruce entre la sensación y el sentimiento.

CLAIRE MILBRATH, “PICNIC SCENE” (2016)

Otro buen ejemplo del papel que juega la imaginación en la disposición maquínica del deseo[17] en la escritura de Anaïs Nin lo podemos encontrar en Lillith, una mujer «sexualmente fría» que, en la práctica descrita en la trama, no lograba excitarse con nada. «El amor era una cosa que había que hacer con rapidez», para que su marido gozara. «Para ella era un sacrificio». A lo largo del relato la escritura de Nin muestra los infructuosos intentos de Lillith para lograr la excitación, y la escritura misma hace énfasis en varias ocasiones en su sordera y la de su marido para escuchar sus más simples y profundos deseos: ella deseaba un hombre que la desnudara despacio «prenda por prenda», quería sentirlo, sentir sus manos sobre ella. Así lo narra ella misma en una de las fantasías que llenaban sus horas cuando estaba sola en casa:

“Pero este hombre vendrá y me desnudará despacio, prenda por prenda. Eso me dará mucho tiempo para sentirlo, para notar sus manos sobre mí. Antes que nada, desatará mi cinturón y me acariciará la cintura con las dos manos. «¡Qué hermosa cintura tienes —me dirá—, qué flexible, qué gentil!» Luego me desabotonará la blusa con mucha lentitud, y yo sentiré sus manos desabrochando cada botón y tocándome poco a poco los pechos, hasta que salgan fuera de la blusa, y él se quede prendado de ellos y me succione los pezones como un niño, haciéndome un poco de daño con los dientes, y yo sentiré que todo mi cuerpo se estremece, que mis nervios se relajan, que me derrito […] No apagará la luz. Permanecerá mirándome, con deseo, admirándome, adorándome, calentándome el cuerpo con las manos, esperando a que esté completamente excitada, en todos los rincones de mi piel.”[18]

Lillith, como se aprecia, no era frígida, sólo era invulnerable a los estímulos de su marido, quien «no conocía los preludios del deseo sensual».[19] Nuevamente aparece el agenciamiento, es decir, el deseo maquínico, en conjunto, la organización plural de elementos orquestados por la imaginación. Sólo que en este caso la máquina que Lillith forma con su marido no funciona, sus engranajes no construyen alegrías; a diferencia de Mathilde, quien logró componer múltiples y alegres máquinas eróticas con sus diversos amantes sudamericanos.

Estos rasgos que aparecen en Mathilde y Lillith —es decir, la imaginación y los agenciamientos descentralizantes de la genitalidad y persistentes en la corporalidad y la pluralidad del deseo— aparecen igualmente, decíamos atrás, en La casa del incesto. Así se puede apreciar cuando la narradora invita a Sabina a la fuga, la fuga intensiva del deseo en su inmanente pluralidad:

“Vámonos, Sabina, ven a mi isla. Ven a mi isla de pigmentos rojos encogiéndose sin prisa sobre los braseros, alfarería mora extrayendo agua dorada, palmeras, combates de gatos salvajes, llantos de asno, al alba, los pies entre los arrecifes de coral y las anémonas de mar, el cuerpo cubierto por largas algas, […] horas pesadas e insulsas, en las sombras violáceas, rocas teñidas de cenizas y de olivares, limoneros de frutos suspendidos como farolitos para una fiesta en el jardín, eterno estremecimiento de brotes de bambú; acercamiento afelpado de alpargatas, granadas colmadas de sangre, melopea, como una flauta mora, larga, insistente, labradores jurando entre los trinos y trinando sus imprecaciones, todo su sudor, gota a gota, a granos, en la tierra.”[20]

Como se ve, la narradora tiene un mundo, un mundo pletórico del deseo organizado hasta en sus más mínimos detalles. Ahí habita y ahí desea a Sabina, en esa pluralidad, en esa organización, en esa corporalidad exuberante y aferrada a la tierra. Este personaje-narradora tiene una claridad extraordinaria de su producción deseante y, asimismo, tiene una gran claridad respecto de la importancia que tiene la imaginación en esta producción. Así se lo hace saber a Sabina: «Tus mentiras no son mentiras, Sabina. Son flechas que el poder de tu imaginación lanza fuera de tu esfera. Para alimentar la ilusión. Para destruir la realidad. Quiero ayudarte: voy a inventar mentiras para ti, y con ellas atravesaremos el mundo».[21]

Atravesar el mundo, destruir la realidad, alimentar la ilusión. ¿Cómo hacerlo? La respuesta en la escritura de Nin es contundente: haciendo que la imaginación pueble molecularmente los cuerpos. Quien tiene verdadera imaginación, no necesita siquiera drogarse, sugiere Nin en su Diario amoroso.[22]

Con Mathilde y Lillith ha quedado establecido el papel de la imaginación en la producción de agenciamientos. Ahora es necesario exponer cómo la imaginación recorre y conforma los cuerpos en los relatos de Nin, pues es ésta su segunda estrategia de creación y disolución del cuerpo. Mathilde, nuevamente, constituye un buen ejemplo de esto cuando, al agenciar convenientemente en el Perú, y sólo por lograr disponer adecuadamente todos los elementos de su deseo, los flujos de su propia corporalidad se conectaron con otros cuerpos, de modo que:

“Mathilde yacía desnuda en el suelo. Todos los movimientos eran lentos. Tres de los cuatro jóvenes estaban echados entre los almohadones. Perezosamente, un dedo buscaba el sexo de la muchacha, penetraba en él, y allí permanecía entre los labios de la vulva, sin moverse. […] Un hombre ofrecía su pene a la boca de Mathilde. Ella lo succionaba muy despacio […] Entonces, durante horas, podían yacer tranquilos, soñando.”[23]

El goce de cada uno de los cuerpos en este fragmento, su vibración, es inexplicable sin el agenciamiento previo posibilitado por la imaginación de Mathilde —quien no gustaba ni de la inmediatez ni de las prisas—. Lubricidad calma. Acoplamientos armoniosos. Los tres cuerpos se convierten en una sola máquina erótica cuya puesta en marcha no se explica sin el agenciamiento de Mathilde.

PETER PAUL RUBENS, “LOT Y SUS HIJAS” (CA. 1613)

Este, no obstante, es solamente un ejemplo entre muchos otros. Quizá sea pertinente recordar el caso de Louis, un hombre en busca de una aventura sexual que, cuando tuvo a una mujer en sus brazos, lista para complacerlo, perdió su erección; la mujer, sabia —e intuyendo que el deseo de Louis pasaba por lo inalcanzable, lo no inmediato, acaso por el mero deseo que desea desear—, lo hizo fluir por otros lugares; particularmente, lo concentró en la lengua y la trabajó de tal manera que dejó a Louis «jadeando como un perro»; no contenta con ello, después de varias dosis de sexo lascivo y concupiscente, y conociendo de antemano el poder de la imaginación y la naturaleza del deseo de Louis, contó a éste una historia, una historia que hablaba sobre «el placer salvaje de sentir la vida mientras un hombre estaba muriendo», una historia en la que había sido violada mientras ejecutaban públicamente a un hombre, una historia sobre el fascinante goce que experimentó; al término de la historia, Louis se durmió, pero despertó «lleno de sueños sensuales, vibrante de imaginarios abrazos».[24] Su cuerpo, pues, había sido doblemente colmado por la imaginación de su amante: en el acto sexual y en el relato. Y ahí, en ambos, encontró la satisfacción.

Estos ejemplos, en que los personajes de Anaïs Nin cuentan historias dentro de la diégesis misma, abundan en muchos de sus relatos. Y abundan también las descripciones de agenciamientos en los que el cuerpo parece dislocarse y obtener todo su placer de una sola de sus partes —como la lengua en el caso de Louis—. Es frecuente, como ha notado Anna Powell,[25] que sus personajes giren en torno a uno solo de sus sentidos, como la vista o —particularmente— el olfato, e incluso el oído; es también frecuente que los personajes se obsesionen con una parte del cuerpo de alguien, como los senos, los ojos o el ano; en este sentido, Powell afirma que en estos gestos de la escritura de Nin aparecen diferenciados los elementos moleculares en el deseo de los que Deleuze y Guattari hablan en El Antiedipo.[26] En efecto, estas partículas recorren los cuerpos en los relatos efectuando una producción deseante específica por medio de la imaginación. La fijación de Nin en estas moléculas del deseo, en este sentido, no hablan de perversión alguna —a diferencia del fetish en el porno mainstream—, sino que explicitan las máquinas deseantes que constituyen a los personajes, posibilitan sus flujos y construyen sus cuerpos.

A lo largo de La casa del incesto hay un trabajo intensivo de la imaginación sobre el cuerpo; se puede apreciar, en efecto, a las «flechas radioactivas del imaginario»[27] penetrando la carne de cada uno de sus personajes. En esta novela, el ejercicio transcurre por diversas figuras retóricas y poéticas y cada una de ellas hace un trabajo específico sobre el cuerpo de la narradora. Casi al inicio del relato, ésta dice a su amante: «Cuando te vi, Sabina, elegí mi cuerpo. Te dejaré llevarme hasta las fuentes fecundas de la destrucción. Elegí un cuerpo, un rostro, una voz».[28] Y aquí acontece, en efecto, el flujo de lo molecular, de lo microscópico, de las pequeñas partes del deseo que hacen máquina con el resto de las partes del agenciamiento, la elección de partículas determinadas por las que discurrirá el deseo —el rostro, la voz—.

Aceptar el influjo de la imaginación sobre el cuerpo en la obra de Nin posibilita reconocer que las imágenes en La casa del incesto tienen un funcionamiento peculiar, una particular incidencia que seguirá presente en el resto de su obra, pero que en este momento aparece diáfana. Las imágenes operan, en este caso, no sólo para orquestar «el gran naufragio de lo real», sino «para disolver el alma dentro del cuerpo como en la fundición del orgasmo».[29] Disolución del alma en el cuerpo. Y, sin embargo, «Yo no existo» —dice Jeanne casi al final del libro—. «Yo no soy un cuerpo»,[30] concluye. El orgasmo en La casa del incesto disuelve el alma en el cuerpo, lo que equivale a decir que el orgasmo es puro cuerpo; pero si yo no soy un cuerpo, entonces, ¿qué soy?, «¿alguien sabe quién soy yo?».[31]

El efecto de las imágenes sobre el cuerpo en estos fragmentos da cuenta de una operación constante en los textos de Anaïs Nin: el cuerpo que en sus distintos devenires se somete a cambios, mutaciones, e incluso a su propia disolución; el cuerpo que, mediante el deseo, se funde con la vida. Yo no soy un cuerpo, soy el cosmos.

La tercera estrategia en la escritura de Nin para construir y disolver el cuerpo está en el poder de devenir que se asigna a cada cuerpo; en su obra hay tres formas principales en las que los cuerpos se apresuran hacia algo más: se deviene animal, se deviene no-humano, pero también se deviene pura intensidad, cosmos, disolución ilimitada.

De entre los devenires animales podemos encontrar la abstracción del «animal salvaje»,[32] o bien el animal como un «animal de caza»,[33] por supuesto, los «pajaritos»,[34] los perros —con frecuencia jadeantes—,[35] o bien los felinos, con sus ojos y sus elegantes movimientos.[36] Y así hay muchos más. Sin embargo, es claro que el devenir animal de los personajes de Nin está siempre en función de un agenciamiento específico, de un papel que se juega, de una fuerza que se pone en escena; y es justo de la escena completa de quien depende que un personaje pueda devenir perro o gato, presa o cazador, camaleón o pez; de la escena depende también la característica o la molécula deseante a resaltar del animal que se deviene: ya sean sus ojos, su olor, su pelo, sus movimientos o su figura.

JOHN STEZAKER, “UNTITLED”, (2014)

En el fondo, sin embargo, para la escritura de Anaïs Nin el devenir animal es sólo uno de los devenires posibles, pues también se puede devenir planta, mujer de goma, cortina, desierto, o simplemente devenir-otro. Aquí hay un elemento importante. El devenir otro en la escritura de Anaïs Nin es siempre vinculante con la intensidad del paisaje deseante, así como des-vinculante de la identidad e, incluso, de la humanidad.

El amor en La casa del incesto, por ejemplo, se presenta como «[…] amor sin conciencia, movimiento sin esfuerzo en el curso suave del agua y el deseo, aliento en el éxtasis de la disolución».[37] Devenir para desaparecer, para disolverse, disolverse para poder amar, para poder sumergirse en la belleza de Sabina, en su fuego que devora y disuelve.[38] «¿Alguien sabe quién soy yo?», pregunta la narradora. El naufragio de lo real sólo se opera a través de la disolución del alma en el cuerpo, siempre y cuando el cuerpo sea capaz de perderse en otro cuerpo y perder así la forma humana.[39] Eso es un orgasmo en la literatura de Anaïs Nin. Y eso, y no otra cosa, es la vida en su escritura: orgasmo disolvente.

Anaïs Nin, no nos movamos a engaño, quiere «vivir».[40] Pero en su escritura ha urdido meticulosamente un principio, un secreto que hace público en sus personajes y en sus confesiones: sólo se puede vivir si se muere humanamente.[41] Hay en este principio un claro guiño a una persistente crítica hacia lo humano que aconteció en Occidente desde finales del siglo XIX y principios del XX. Lo humano como el cliché, como el hastío, como el desgaste y la decadencia de la modernidad, como la vida civilizatoria enajenante en el desierto del sinsentido. Lo humano como la imagen de la violenta virtud competitiva, la moralidad que cercena y la barbarie del progreso. Lo humano y sus amores de superficie, de conveniencia, sus heterosexualidades, sus lujurias de aparador, de mercancía, sus etiquetas y sus disciplinas que se dejan sentir en la constitución de los cuerpos; lo humano como una más de las exhalaciones putrefactas del cadáver de Dios.

La máquina de escritura llamada Anaïs Nin crea experiencias singulares en sus relatos, enfrentando con ellas esta violenta y cercenante aridez de lo humano. Esta máquina —en sus líneas— toma un cuerpo, lo impregna de imaginación y construye a través de sus partículas moleculares específicas agenciamientos poblados por miles de líneas de fuga que tienden a la desarticulación del cuerpo mismo. En la escritura de Nin «Yo no es un cuerpo». Yo es gato. Es reptil, ave, piedra preciosa, dunas de arena envolviendo un miembro en erección. Es niña, niño, libro. Es hermana y es padre. Yo es la escritura que lo disgrega y lo disuelve en todo lo demás. Yo es tú. Y no sólo tú. Es lengua, clítoris, brazos, piernas, senos, múltiples miembros estimulando al universo. Es el encuentro con otros cuerpos. Sin ellos no es. Cuerpo es siempre cuerpos. Pluralidad. Yo es un encuentro intensivo de sensaciones que explotan y se disuelven. Sólo se es en el orgasmo que disuelve la identidad y nos reintegra al cosmos. El cuerpo, entonces, no tiene identidad, se forma en los encuentros, en los pasajes, en sus devenires,[42] en sus sensaciones plagadas de imaginación. Los cuerpos son máquinas cuyo funcionamiento depende de sus partes y sus conexiones. Una boca no es una boca, es una máquina sexual,[43] y el sexo no es sexo, es una máquina que produce alegrías en los cuerpos a través de la imaginación. Si una cosa puede el cuerpo en su escritura, es mutar, disolverse.

El erotismo de la máquina de escritura Anaïs Nin ha elegido la sexualidad para hacer sus trazos, pero en esta elección la ha transformado, renovado, la ha vuelto otra, la ha deshumanizado. Es decir, la ha re-inventado. Esta máquina fabrica sensaciones, bloques de sensaciones, es decir, perceptos[44] singulares que perviven más allá del hombre; pero también fabrica afectos, esos «devenires no humanos del hombre».[45] Si un gran novelista —a decir de Deleuze y Guattari— es aquel que «inventa afectos desconocidos o mal conocidos, y los saca a la luz como el devenir de sus personajes»,[46] entonces la escritura de Nin se inserta ahí, en esa grandeza, en esa invención o reinvención, en esa creación o recreación de afectos y perceptos que por medio de la escritura revientan al yo, al cuerpo, a la sexualidad y al erotismo, a las ignominiosas relaciones sociales, a las disciplinas y los estereotipos, al vacío de la existencia soportada por sexualidades faltas de imaginación. En La casa del incesto, por ejemplo, Anaïs Nin inventa a Sabina, quien «ya no abrazaba ni mujer ni hombre. En la fiebre de su agitación perpetua el mundo perdía su forma humana. En cuanto a ella, había perdido el humano poder de articular su cuerpo a otro cuerpo en una plenitud humana».[47]

Y en esta creación, en esta invención, Anaïs Nin hace de médico —médico de los cuerpos, del sexo, de la cultura—, pues su escritura es, en efecto, «una iniciativa de salud»[48] que hace frente a una cultura en decadencia, que hace frente a cuerpos oprimidos y sexualidades llenas de opacidad. A sabiendas de que «el lenguaje del sexo está aún por inventarse», Nin emprende la invención de ese lenguaje a través de esos personajes, de esos cuerpos, de esos delirios, de esos pueblos. «La salud como literatura, como escritura, consiste en inventar un pueblo que falta», afirma Deleuze.[49] La escritura de Nin es capaz de poner en marcha el devenir mediante la invención, es capaz de fragmentar espíritus «[…] en cuartos de tono que ninguna vara de orquesta tuvo jamás el poder de reunir».[50]

DANA SCHUTZ, “SNEEZE”, (2002)

En el arte —dicen Deleuze y Guattari— «[…] de lo que siempre se trata es de liberar la vida allí donde está cautiva».[51] Hay que inducir su flujo mediante preceptos y afectos. Romper la detención, liberarla. Esto, claro está, no puede hacerse sin emprender «un cierto combate».[52] Así podemos comprender la escritura de Anaïs Nin: como una alegre y erótica máquina de guerra que nace en plena muerte de Dios, contra el capitalismo y sus formas deseantes; como una guerra intensiva que busca una iniciativa de salud; como la invención de un erotismo imaginativo que busca saturar los cuerpos con nuevas sensaciones, con nuevos deseos; como esa invención de un pueblo que, en nuestros cuerpos modelados por el capitalismo y las miserias que le son propias, sigue haciendo falta.

Bibliografía

- Deleuze, Gilles, Crítica y clínica, Anagrama, Barcelona, 1997.

- _______, En medio de Spinoza, Cactus, Buenos Aires, 2008.

- Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, Por una literatura menor, Era, México, 2008.

- _______, ¿Qué es la filosofía?, Anagrama, Barcelona, 2009.

- _______, El Antiedipo. Capitalismo y esquizofrenia, Paidós, Barcelona, 2009.

- _______, Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Pre-textos, Valencia, 2006.

- Deleuze, Gilles, y Parnet, Claire. Diálogos, Pre-textos, Valencia, 2004.

- Garcés, Marina, Fuera de clase. Textos de filosofía de guerrilla, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2016.

- Nietzsche, Friedrich, La ciencia jovial. «La gaya scienza», Monte Ávila, Caracas, 1998.

- Nin, Anaïs, Delta de Venus, Alianza, Madrid, 2008.

- _______, Diario amoroso (1934-1937), Siruela, Madrid, 2008.

- _______, Diario amoroso (1932-1934), Siruela, Madrid, 2008.

- _______, La casa del incesto, Alción Editora, Córdoba, 2011.

- _______, Pajaritos, Booket, Buenos Aires, 2007.

- Nin, Anaïs y Miller, Henry. Una pasión literaria. Correspondencia (1932-1953), Siruela, Madrid, 2003.

Notas

[1] Nietzsche, La ciencia jovial. «La gaya scienza», §125, p. 117.

[2] Idem.

[3] Ibid., p. 204.

[4] Idem.

[5] Erotismo y pornografía, en el siglo XX, parecen haber extraviado sus profundas raíces griegas —eros, porné—, y parecen haber sido subsumidos por la modernidad capitalista en la que todo puede ser convertido en mercancía fetichizada y en espectáculo de superficie. Por ello, lo que ahora se ofrece al consumo como erotismo o pornografía, cuenta con un específico uso del cuerpo en el que éste se aparece en umbrales establecidos, normalizados, de belleza, atracción y excitación; incluso los márgenes de la perversión han sido generosamente normalizados y clasificados en categorías bien definidas. Asimismo, se han definido espacios, horarios y posiciones para la contemplación y la ejecución de lo erótico y lo pornográfico (el cine, la sex-shop, el internet, el estudio, la recámara, el hotel, el antro, la fiesta swinger, la cama o la mesa de billar, por decir algo), de modo que se puede hablar, sin mucha polémica, de toda una disciplina que recubre los cuerpos pornoerotizados. Finalmente, al presentarse como mercancías para su consumo, los cuerpos en la pornografía y el erotismo aparecen cosificados, reducidos en su capacidad de generar experiencias, y acotados a la función mecánica de excitación que el mercado les ha asignado.

[6] Erotismo mayor y erotismo menor, pornografía mayor y pornografía menor, son términos de evidente inspiración deleuziana que emanan de su estudio sobre Kafka. En él, Deleuze y Guattari señalan a la literatura menor como aquella que «una minoría hace dentro de una lengua mayor»; no se trata de una cuestión cuantitativa, sino cualitativa; se trata de construir «imposibilidades», de volver «político» todo en una escritura. «Lo que equivale a decir que “menor” no califica ya a ciertas literaturas, sino las condiciones revolucionarias de cualquier literatura en el seno de la llamada mayor (o establecida)». Se trata de habitar la propia lengua como un extranjero (Cf., Deleuze y Guattari, Kafka. Por una literatura menor, pp. 28-44). Así lo explica Marina Garcés: «Las mayorías, para Deleuze, no se cuentan por cantidad, sino que son aquellas identidades y representaciones que se definen por un modelo con el que hace falta conformarse. Definir y proyectar modelos es una práctica mayoritaria, la sigan pocos o muchos. Crear formas de vida inacabadas e irrepresentables es convertirse en minoría, aunque seamos incontables» (Garcés, Fuera de clase. Textos de filosofía de guerrilla, p. 78). En este sentido, el erotismo y la pornografía del siglo XX tienden a ser mayores en la medida en la que están construidos con base en modelos de representación específicos e identificables; por el contrario, el erotismo y la pornografía —si se quiere, el pornoerotismo— de Anaïs Nin tienden hacia lo menor en la medida en que aquello se crea en su escritura pretende escapar de todo modelo representativo o a representar.

[7] «El pueblo que falta», ese motivo constante en la filosofía tardía de Deleuze que señala la urgente producción de la diferencia, la necesidad de crear algo nuevo, algo distinto que escape a los márgenes de la representabilidad y de la mayoría. «Objetivo último de la literatura: poner de manifiesto en el delirio esta creación de una salud, o esta invención de un pueblo, es decir una posibilidad de vida» (Deleuze, «La literatura y la vida», en Crítica y clínica, p. 16).

[8] Nin, La casa del incesto, p. 13.

[9] Un agenciamiento puede comprenderse, en el pensamiento de Deleuze, como la organización y la disposición múltiple del deseo; «los agenciamientos están poblados de devenires y de intensidades, de circulaciones intensivas, de todo tipo de multiplicidades» (Deleuze y Parnet, «Psicoanálisis muerto analiza», en Conversaciones, p. 91).

[10] Ibid., p. 64. Las cursivas son nuestras.

[11] Idem.

[12] Nin y Miller, Una pasión literaria. Correspondencia de Anaïs Nin y Henry Miller 1932-1953, p. 12.

[13] Nin, «Mathilde», en Delta de Venus, p. 30-31.

[14] Ibid., p. 31.

[15] Cf. Deleuze y Parnet, “Psicoanálisis muerto analiza”, en Diálogos, p. 101-103.

[16] Nin, «Mathilde», en Delta de Venus, p. 33.

[17] «El deseo y su objeto forman una unidad: la máquina, en tanto que máquina de máquina. El deseo es máquina, el objeto de deseo es todavía máquina conectada […]» (Deleuze y Guattari, El Antiedipo, p. 34).

[18] Nin, «Lillith», en Delta de Venus, p. 94-95.

[19] Ibid., p. 90.

[20] Nin, La casa del incesto, p. 23-24.

[21] Ibid., p. 24 (las cursivas son nuestras).

[22] Nin, Incesto. Diario amoroso (1932-1934), p. 23. Ahí se lee: «La misma June no tiene verdadera imaginación; si la tuviera, no necesitaría drogarse; June tiene hambre de imaginación. También Henry tuvo hambre. Y ambos me han enriquecido con sus experiencias. Me han dado mucho. Vida. Me han dado vida».

[23] Nin, «Mathilde», en Delta de Venus, p. 34.

[24] Cf. Nin, «La mujer en las dunas», en Pajaritos, p. 25-30.

[25] Cf. Powell, «Heterotica: the 1000 Tiny Sexes of Anaïs Nin», en Frida Beckman, Deleuze and sex, p. 50-68.

[26] Para Deleuze y Guattari, las máquinas deseantes pertenecen al orden de lo molecular, de lo microfísico o lo micropsíquico. «Eso son las máquinas deseantes: […] máquinas cronógenas confundidas con su propio montaje, que operan por ligazones no localizables y localizaciones dispersas y hacen intervenir procesos de temporalización, formaciones en fragmentos y piezas separadas, con plusvalía de código, y donde el todo es él mismo producido al lado de las partes, como una parte […]» (Deleuze y Guattari, El Antiedipo, p. 296).

[27] Nin, La casa del incesto, p. 28.

[28] Ibid., p. 25.

[29] Ibid., p. 34 (las cursivas son nuestras).

[30] Ibid., p. 46 (las cursivas son nuestras).

[31] Ibid., p. 25.

[32] Nin, «Lillith» en Delta de Venus, p. 90.

[33] Nin, «Lina» en Pajaritos, p. 34.

[34] Nin, «Pajaritos» en Pajaritos.

[35] Nin, «La mujer de las dunas» en Pajaritos, p. 25.

[36] Nin, «Mathilde» en Delta de Venus.

[37] Nin, La casa del incesto, p.17.

[38] Cf. Ibid., p. 24.

[39] Cf. Ibid., pp. 15, 19-21, 24, 25, 31, 41.

[40] Nin, Incesto. Diario amoroso (1932-1934), p.20.

[41] Idem.

[42] Cf. Deleuze, En medio de Spinoza, pp. 325-420.

[43] “Su boca no era una boca pensada para un beso, o para comer, o para hablar, para formar palabras, para saludar a uno; no, era como la boca del sexo mismo de las mujeres, con esa forma, con ese modo de moverse para atraer, para excitar, siempre estaba mojada, colorada y viva como los labios del sexo que se acaricia» (Nin, «La reina» en Pajaritos, p. 109).

[44] Cf. Deleuze y Guattari, «Percepto, afecto y concepto» en ¿Qué es la filosofía?, p. 164 y ss.

[45] Ibid., pp. 170, 174.

[46] Ibid., p. 176.

[47] Nin, La casa del incesto, p. 23.

[48] Deleuze, «La literatura y la vida» en Crítica y clínica, p. 14.

[49] Ibid., p. 15.

[50] Nin, La casa del incesto, p. 20.

[51] Deleuze y Guattari, «Percepto, afecto y concepto» en ¿Qué es la filosofía?, p. 173.

[52] Idem.