Jean-Luc Nancy / Trad. Maria Konta

CUATRO GENERACIONES DE LA FAMILIA ROSENFELD

Las generaciones[1] no siempre se suceden como lo hacen en los relatos bíblicos, y no siempre se limitan a la fórmula: “X engendró a Y quien engendró a Z”. No siempre son simplemente engendramientos, por lo que no siempre son generaciones. Como en toda la genética, además, se producen mutaciones, cambios repentinos, recombinaciones. Esto es lo que uno llama la historia: lo que hace acontecimiento, perturbación, síncope en la sucesión de las generaciones.

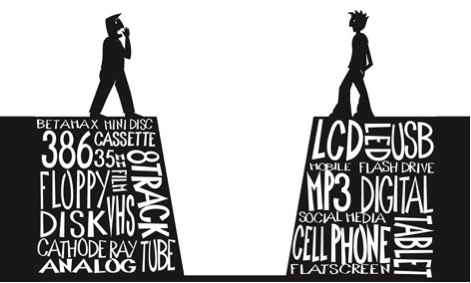

Es posible decir que la “generación” que ahora tiene unos veinte años ha sido engendrada y, especialmente, ha crecido en condiciones que la convierten en una generación más en ruptura de sucesión que las que la preceden. Sólo hay que recordar algunas fechas entre 1989 (el muro), 2001 (las torres) y 2008 (las burbujas), pero, mejor aún, uno debe recordar que este período ha visto el ocurrir de transformaciones como esa que señala la expansión del extraño sintagma “recursos humanos”, así como la descomposición acelerada de las izquierdas políticas europeas, la recomposición falsificada de todo tipo de religiosidades o de mitologías identitarias y un incremento exponencial en la brecha de medios tanto entre personas como entre empresas y colectividades nacionales o de otro tipo.

CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN

La generación de veinte años de hoy (como, por supuesto, las más jóvenes que la siguen) definitivamente no puede situarse como una “generación” relacionada con su origen y abierta al florecimiento de su nueva identidad. Sin duda, se ha eliminado algo de la posibilidad de experimentarse como una “generación” o sólo puede hacerse en una relación que ya no es exactamente “las generaciones”. Ya no son los padres o los abuelos quienes forman las referencias en el fondo de los cuales uno accede a su propia vida y edad. Se trata de un cambio de mundo.

El período del que hablo formó sin duda el último momento de una curva que comenzó alrededor de 68 (y cuyos acontecimientos en ese momento eran señales poderosas y mal interpretadas): esta curva designó una alteración decisiva e irreversible, de lo que hasta este momento siempre había estado inscrito, de generación en generación durante mucho tiempo, bajo los principales signos de una historia más o menos dotada de sentido y, en cualquier caso, del devenir, de la esperanza de un progreso tanto social como humano, ―¡incluso más moral!― que técnico (este último favorece al primero) y, en general, del proyecto sin duda todavía enturbiado pero aún consistente de una emancipación de la humanidad.

PROTESTA EN PARÍS (1968)

Sin duda uno puede decir de una manera muy simple: desde mediados del siglo XIX, y a pesar de las abrumadoras revelaciones de las dos guerras mundiales, cada generación podría imaginar que iba a hacerlo mejor que la anterior. Cada una podría pensar que ella podría aprender de los fracasos al promover el éxito. El 68 ha sabido hacer entender otra expectativa, otro requisito: el de una ruptura. Por eso el 68 no fue revolucionario: la revolución, es decir la ruptura en la refundación, es la recuperación inaugural, incluso creadora de un nuevo tiempo. Después del 68, pero mucho más notable y masivamente después de 1989, entramos en la ruptura suspensiva: suspensión del progreso, suspensión de la confianza, suspensión del sentido mismo de que iba a haber “una nueva generación”.

Quizás podríamos decir que desde ese momento las generaciones ni se saben ni se sienten “generadas”, sino más bien destituidas, abandonadas, arrojadas en el borde de una ruta que, por sí misma, no se detiene muy lejos hacia delante, donde se pierde en una región confusa, privada de caminos, pistas, y señales.

Además, se deduce que este saber y este sentimiento no son el privilegio de los “jóvenes”. Uno lo comparte, de cualquier generación que sea, siempre y cuando uno sea sensible a estas fracturas profundas, a estos temblores o a este malestar que uno no puede llamar de otra manera sino como Freud lo hizo hace ochenta años, es decir, cuatro veces veinte años. Uno puede ahora tener 80 años y experimentar un desconcierto, una perplejidad o un mareo que no le deben nada a la vejez (que de hecho ya se retira mucho más allá), ni tampoco a la bien conocida laudatio temporis acti, sino que debe todo a la percepción de una ruptura y una especie de abandono de la historia del mundo, de los hombres y de la naturaleza.

SALOMON VAN RUYSDAEL, “PAISAJE DE RÍO CON BOTES” (CA. 1640)

Sin duda hoy, incluso si uno no está aturdido o sonámbulo, puede volverse nostálgico por un tiempo pasado porque el pasado no aparece como el tiempo de una generación, en el sentido activo de un engendramiento, que ciertamente puede ser seguido por vicisitudes sino que abre una nueva vida, capaz de reanudaciones (de re-engendramientos). Parece más bien a la vez demasiado pasado ―tan lejos, tan cerrado de nosotros―; y muy poco pasado junto a nosotros. Demasiado lejos, cuán lejos ha estado la carga de las expectativas y los llamamientos de las palabras “comunismo”, “socialismo”, “humanismo”; demasiado cerca, ya que nos adherimos a la piel de la red inextricable de restricciones técnicas y las contradicciones morales que heredamos de nuestros inventos electro-atómico-biológicos. Demasiado lejos la “razón” y la “ciencia” se eliminan en sus glorias conquistadoras; demasiado cerca como esta misma “razón” y “ciencia” se presentan ante nosotros; pesadas, enredadas, en suspensión del futuro. Demasiado lejos está el significado griego de “democracia”; demasiado cerca como es el significado moderno e incierto de la misma palabra.

En 1936, Husserl publicó su Krisis: “La crisis de las ciencias europeas”. Lo que para él fue una crisis, es decir, al mismo tiempo la fase aguda de la enfermedad y un momento favorable para la intervención terapéutica, ya no es una crisis para nosotros, sino un estado continuo, instalado, de lo que difícilmente se puede distinguir como “patología” de una condición supuestamente sana o normal.

En verdad, es algo más que una crisis, y también es algo más que un fenómeno de generación. Hemos entrado en una mutación de la civilización comparable a la que hizo aparecer el mundo mediterráneo de los fenicios, luego griegos. O la que hizo desaparecer ―unos dieciséis siglos después― este mismo mundo en beneficio de lo que sería el nuestro.

En tal escala, las generaciones ya no tienen el mismo sentido que en la proximidad de sus engendramientos y en sus secuencias. Es la historia misma que ya no encadena. Se produce una disyunción del curso más o menos continuo, que uno cree que podemos atribuir a él mientras podamos pensar o creer que podemos hacerlo en términos de sucesión, paso o incluso transformación; o incluso revolución (que sigue siendo una transmisión). Ya no estamos en un período de transmisión, de transferencia, de tradición en su valor activo, sino en un síncope de metamorfosis. Es el momento de la civilización que está fuera de conjunto, como dice Hamlet.

Sin duda, Shakespeare es el testigo de una conciencia de ruptura, de interrupción ruinosa, Hamlet o Lear son, entre otras, figuras notables y deben sugerir que el sentimiento de la fractura del tiempo y el orden del mundo es recurrente en el mundo moderno, constitutivo quizás de lo “moderno” como tal. Constitutivo incluso ya del mundo griego alejandrino, luego cristiano romano. Un apocalipsis sigue colgando en el oeste. Hoy, por primera vez, este sentimiento ya no es el de un Occidente más o menos oscuro adherido o inscrito en un resto más grande del mundo, un océano relegado en ‘terrae’ inexplorado, un cielo que pierde sus esferas de Cristal, pero todavía plantado con marcadores brillantes. Nuestro sentimiento es estar nada más en medio de un vacío interestelar. Que esta representación pueda ser seguida por una nueva forma de “hacer el mundo”, de cruzar el vacío con un nuevo significado, no es imposible, pero no es “posible” en el sentido; del cual se ve sólo un papel, un boceto. Y esto, por el momento, no nos da, parece, el poder de manifestar, para expresar nuestra disyunción, una forma como la de Shakespeare, al poder de un mundo en sí mismo. Se objetará que este mundo de Shakespeare, el de Cervantes y el de Montaigne, es para nosotros posible tomarlo como tal y que no podemos saber qué formas y fuerzas nacen a nuestro alrededor, en nosotros tal vez y por nosotros, a pesar de nosotros mismos…

En cualquier caso, en el momento de la disyunción, si no es correcto pensar en términos de generaciones, edades y, por lo tanto, también de “declive” o “renovación” (de “decadencia” o “Renacimiento”, “degeneración” o “regeneración”: todas las evaluaciones que asumen una medida, un valor de referencia), no se excluyen de hablar de la vejez y la juventud. No en el sentido de las edades de la vida, sino en el sentido de lo que se está cerrando o de lo que se está abriendo.

¿Es suficiente distinguir dos significados de esta pareja “joven/vieja”? Esto no es cierto. ¿Por qué deberían los jóvenes tener la prerrogativa de la apertura? ¿Por qué la vejez la de cerrar? La vejez es también lo que ve más adelante, tanto hacia atrás como hacia adelante, y eso puede abrirlo. La vejez puede significar “expansión”, y juventud, “precipitación”, o incluso la segunda puede hacer “brotes”, pero la primera “declinación”.

Sea como sea, para una generación a la que nuestra era de estado civil nos hace pertenecer hoy, seamos ya “viejos” o “jóvenes”, podemos cerrarnos o abrirnos. No a un “futuro” en cuanto a lo que viene de un engendramiento, sino a una “venida” en cuanto a lo que surge de lo desconocido y como desconocido. En una ocurrencia.

Ser joven hoy es estar listo para un suceso inesperado: a un imprevisible que no continuará, que no nos sucederá, ni nos heredará, ni nos rechazará, sino que simplemente vendrá de Un todo en otra parte, no iniciado. Depende de nosotros saber cómo deshacernos de él, exponernos a él.

Posdata

Alguien me pregunta qué relación podemos mantener hoy con los términos “malestar” y “crisis”, que dan los hitos de una conciencia de la década de 1930 que el período de posguerra pensó que podría olvidarse en el nuevo ímpetu de una civilización herida, pero en proceso de curación. Primero debe señalarse que estos términos fueron en cierta medida cautelosos en relación con un término como “declinación” (Spengler) y otros de la misma vena (degeneración, decadencia) que requerían las regeneraciones, las reviviscencias o las restauraciones en el contexto de un inminente apocalipsis. Reconocemos un telón de fondo del fascismo. En relación con el declive en el que sólo se puede ceder o reaccionar ante el sentido más común de “reacción”, la incomodidad o la crisis dejan el pronóstico abierto o indeterminado. Además, los sentimientos de Freud y Husserl difieren enormemente: el primero no se aparta de un pesimismo sin ninguna “reacción”; al contrario; el segundo pone el análisis de la “crisis” al servicio de una renovada confianza en esto, en la razón europea atravesada por la crisis. Se podría decir que para Freud la sucesión de generaciones sigue siendo bastante indiferente (“hay que esperar”, dijo); mientras que, para Husserl, a pesar del escepticismo que requiere la crisis, la humanidad no debe dejar de reanudar el hilo de la historia abierto con el logos.

Ninguna de estas actitudes puede ser totalmente nuestra. Ni la espera en un fondo de desencanto, ni la voluntad que lo saca de la duda. Estamos en una situación tal que debemos pensar de otra manera que en términos que presuponen su opuesto perdido o deteriorado: el contentamiento opuesto al malestar, la energía viva opuesta a la crisis. Lo que tenemos que hacer es de un orden diferente al de una perturbación. Han desaparecido los dones. Ante nuestros ojos, la naturaleza y la historia, el “hombre” en sí y su “mundo” se desvanecen sin que se nos permita llamar a este fenómeno inquietud o crisis, desgracia o declive. Más bien, es a lo que me referí anteriormente como “mutación”. Lo he usado muchas veces. Una mutación es una transformación que no puede calificarse de buena o mala. También se aleja de la inscripción en un proceso continuo. Las mutaciones genéticas ocurren en el continuo de un genoma. Algunos son letales, otros producen nuevas oportunidades de vida.

También podemos hablar de transformación. En la transformación de la crisálida o en la de la voz adolescente, existe simultáneamente el mantenimiento de una identidad y la metamorfosis de su manifestación. La transformación es un fenómeno privilegiado para pensar la coincidencia de una continuidad y de una ruptura, pensando al mismo tiempo la solidaridad de la cosa en sí y la manifestación. La cosa en sí, aquí, es “nosotros”, o la humanidad, o el mundo ―naturaleza e historia: tantos nombres que revelan la imposibilidad de decir qué es esta cosa. Kant lo dijo abriendo el tiempo presente: uno no responde a la pregunta “¿qué es el hombre?”. Podemos repetir su afirmación en la respuesta: el hombre es un mutante. El mundo en su totalidad es mutante, mutación y muda. La manifestación ―larva o mariposa, voz lábil o voz estampada― revela algo más de la cosa misma; otra verdad, ni mejor ni peor. Estamos en muda, dejamos una piel, una voz, sin ver ni escuchar todavía las que continúa engendrando la metamorfosis.

Nota

[1] El original en francés “Générations, civilisations” fue publicado en Vacarme 47. Politique des générations, primavera 2009, pp. 48-50.