Apuntes sobre el mundo de los objetos entre modernidad y postmodernidad

Resumen

Objetivo del ensayo, dividido en dos partes, es delinear la condición del objeto en dos distintos periodos de desarrollo de las formas: modernidad y postmodernidad. Si en la primera parte el objeto, dotado de un aura, es capaz de producir recuerdos, emociones y dotar al mundo de sentido, en la segunda pertenece al mundo indiferente del inanimado y a aquello proteiforme de la sociedad de consumo. Indagaremos esta mutación (al mismo tiempo histórica, filosófica y antropológica) a través de un montaje transdisciplinar entre literatura, filosofía y artes visuales y la aparición recurrente de autores como Baudelaire, DeLillo y Rauschenberg.

Palabras clave: Modernidad, postmodernidad, montaje, Grisaille, simulacros.

Abstract

The aim of the essay, divided into two parts, is to delineate the condition of the objects in two different periods of form development: modernity and postmodernity. If in the first part the object, wrapped in an aura, can produce memories, emotions and endowing the world with meanings; in the second part it belongs to the indifferent world of the inanimate, implicated with the proteiform world of the consumer society. We will investigate this mutation (at the same time historical, philosophical and anthropological) through a trans-disciplinary montage among literature, philosophy and visual arts and the recurrent presence of authors such as Baudelaire, DeLillo and Rauschenberg.

Keywords: Modernity, postmodernity, montage, Grisaille, simulacrum.

Modernidad: desde el objeto estratificado hasta el objeto grisaille

Las cuatro faldas del objeto moderno

Cada objeto, para ser comprendido, necesita de un marco. En la modernidad el marco no es una frontera que, a pesar de su incongruencia (pensemos en el frontón clásico) representa el confín estable de los acontecimientos, sino que posee bordes difusos, indistintos, móviles. A diferencia del clasicismo (con su ansiedad por los límites, la seguridad, la paciencia y la plenitud), el modernismo actúa de manera siempre insatisfecha, insegura e impaciente, una especie de curvatura estética sobre lo actual; Baudelaire es muy claro: el moderno es una mezcla peculiar entre elementos conflictivos.

Clásico y Moderno no son para Baudelaire entendibles en sentido joyciano como estados constantes de la mente artística. Calidades y características repetitivas del hombre más que épocas históricas, porque el “moderno” parece algo imprescindible del paisaje de la ciudad y de los productos que genera y deshace (es entonces algo similar al postmoderno, que huye de esta constante repetición de rasgos afines en épocas distintas, ya que es una concreción que pertenece solo al capitalismo tardío que lo ha generado).

Definiremos el objeto moderno como un objeto estratificado y hondo, que posee una serie de mesetas operativas o niveles: “pátina”, “falda”, “animación”, “obsesión” y es capaz de juntar entre ellas ideas heteróclitas a través de un “montaje espectral”, como propondremos a continuación.

La primera meseta es la pátina, es decir un depósito, una extraña sedimentación residual, y, como sugiere el semiólogo Fontanille, la inscripción dúplice de un tiempo que pasa y de un tiempo que dura. Implica desde un lado el sentido de una extensa comunión, de una connivencia que produce la huella de una acción repetida (Tanizaki escribe que la pátina, suciedad acumulada en el curso de los siglos, es llamada “brillo de las manos” por los chinos y nare por los japoneses). Desde el otro es puro efecto desencarnado, sin empleo, del tiempo que impone su marquage, la aposición de contraseñas específicas como la tonalidad “verde agua” que se apodera del cobre (Henry James en su cuento el Tono del Tiempo habla de un cuadro que ha sido pedido por comisión: la obra tiene que retraer un “sujeto elegante” más la pátina de ámbar del pasado). La pátina sería por lo tanto la capacidad de otorgar a la imagen el más precioso de los “cosméticos”, o bien, una tonalidad deslustrada, calinosa, hosca, un reflejo hondo y velado, una especie de protuberancia ligera como el aire que nos implica en el pasado y en la vastedad del tiempo. Como nos explica Bataille en la voz “Polvo” (Poussiere) del diccionario de Documents, se trata del espacio, más diminuto y corpuscular, propicio a la germinación de los fantasmas y posesor de la magia del residuo.

Bataille escribe que la Bella Dormida, al momento del Despertar, ha sido hallada completamente cubierta por un espesa patina de polvo: el largo pelo rojo, al primer agitado “sacudirse” después de mucho tiempo, derrama espesas telarañas: la Bella Dormida es una grisaille viviente. El polvo, para el filósofo, es la pátina que dispone las esquinas de las habitaciones a la apariencia «de obsesiones, fantasmas, larvas que el olor del viejo polvo corrobora e inebria».[1] De repente, en este “cuento” de Bataille, aparece una chica: es la gran mujer del quehacer que, literalmente, quita el polvo con un plumero: es esta, la metáfora de la “razón clara”; la gran mujer del quehacer lleva a cabo la misma función del “Tío Sam”, el Pionero optimista americano en los materiales finales del Ritual de la Serpiente de Aby Warburg. Si este último ha sustituido el cable eléctrico al cuerpo mítico de la serpiente-relámpago, inaugurando la era moderna y dejando atrás aquella del pensamiento mágico, la doméstica contribuye, «como el más positivo sabio, en alejar los fantasmas del mal que la lógica y la limpieza nausean».[2] Ambos, Warburg y Bataille, son, sin embargo, pesimistas: el segundo habla del triunfo final del polvo y el primero dice que el progreso provoca la pérdida del sentimiento de la distancia, necesario para el pensamiento. Progreso y aniquilación son los dos polos trágicos entre los cuales se mueve el objeto moderno.

La pátina es la primera falda que el tiempo pone a los objetos. Las faldas son los niveles que constituyen un objeto peculiar que posee la capacidad de reactivar el recuerdo.

Los objetos modernos son hondos, se constituyen por faldas de tiempo: Gerard de Nerval en una de sus visiones dice que «Sólo la casa donde acababa de entrar me pareció desconocida. Entendí que tenía que haber existido en quizás otro tiempo y que, en el mundo en el que la estaba visitando, el fantasma de las cosas acompañaba al del cuerpo».[3] Una lista de objetos similares es muy heteróclita e incluye:

El abriguito con el cuello de pelo graciosamente liso en el lugar donde una mejilla redonda de joven solía acariciarlo en Chrysáetos de Strindberg, abrigo que, no obstante, pende olvidado, a un sencillo contacto se anima para que el recuerdo pueda despertar.

La cuerda y el clavo del cuento de Baudelaire, La cuerda, objetos utilizados para un suicidio y vendidos como reliquias obscenas por la misma madre del joven muerto. Para Baudelaire se trata de un verdadero trompe l’oeil activa memoria (no acaso el cuento es dedicado a Manet): «Y como, sin querer, volvía la mirada hacia el fúnebre armario, me di cuenta, entre horror y asco, de que el clavo seguía en la madera, con un gran trozo de cuerda atado a él».[4]

El puñal del cuento homónimo de Leopoldo Lugones: si se fija con intensidad su hoja y se piensa sin discrepar en una persona ausente, no se tardará en verla cual si estuviese presente como en los espejos negros.

La biblia abierta del Padre en el cuadro de Van Gogh que, junta con el pequeño libro cerrado de la Joie de Vivre de Zola, forman un autorretrato “doble” del artista.

Hasta Marcel Proust, entomólogo fetichista, creyente en la fe experimental de la memoria involuntaria, y convencido que en objetos pequeños, innumerables y difícilmente localizables sean encerradas en partes iguales horas de vida y cosas secretas; el objeto es un palimpsesto:

“Hubiera podido contestar que Combray comprendía otras cosas aún y que existía en otras horas también; pero ya que lo que hubiera recordado habría aflorado solamente de la memoria voluntaria, de la memoria de la inteligencia, y ya que la información que ésta provee sobre el pasado no retiene nada que sea real, nunca hubiera tenido deseo de pensar a aquel resto de Combray. ¡Creencia céltica según la cual las almas de los que hemos perdido es encarcelada en algún ser inferior animal, árbol, objeto inanimado! Hasta el día, que para muchos nunca llega, en el cual nos encontramos cerca del árbol o entramos en poseso del objeto […] Entonces ellos se estremecen, nos llaman, y cuando nos han reconocido el encantamiento se rompe”.[5]

El resultado de la sobrexposición de estas faldas de pasado es el juego recíproco de las asociaciones, ya que, como sigue escribiendo Proust: “Nuestro Yo está hecho de las sobreimpresiones con nuestros estados posteriores. Sin embargo, esta sobrexposición no es inmutable: como las estratificaciones de una montaña, incesantes levantamientos hacen aflorar estrados más antiguos”.[6]

Otro aspecto del objeto moderno es la Iluminación: es un objeto iluminado por un camarógrafo experto en la disciplina del claroscuro que, gracias al auxilio de esa luz contrastada y violenta, deja surgir algunos detalles dejando escondidos otros en un régimen peculiar de la visibilidad que no confiere un valor relativo a los rasgos, sino que expresa la potencia infinita de lo virtual. Lo que se ve son aristas, bordes, cumbres, hasta la vastedad arrugada de la frontalidad que hace del objeto una pampa sin límites o la superficie perfectamente lisa del ídolo de las Cícladas de Cortázar: en el objeto moderno, cada aspecto singular se vuelve actor capaz de una performance y poseedor de un carácter personal. Se trata entonces, de un objeto “fotogénico”: para el cineasta-teórico Jean Epstein, fotogénico es aquel objeto que adjunta a calidades de luz, composición, color, algo como un aspecto móvil y, en el mismo tiempo, moral, que la representación cinematográfica logra crecer. Se trata de un verdadero animismo del objeto inanimado, cuyo efecto es otro carácter del objeto moderno, o sea la Animación.

La cosmografía que por primera vez nos habla de la animación de objetos inanimados es la del pueblo Quiches de Guatemala que, como nos explica Alejo Carpentier en Los Pasos Perdidos, «[…] creo que es la única cosmología que ha presentido la amenaza de la máquina y del aprendiz brujo».[7] En uno de los primeros días de la creación, cada clase de objetos inventados por el hombre (tinajas; comales; piedra para moler; platos; ollas) empieza a animarse y se rebela contra él, poniendo fin a una generación humana.

Los comales y las ollas les hablaron de esta forma: «Dolor y penas nos disteis. Nos quemasteis nuestras bocas y rostros, siempre los teníamos tiznados y siempre puestos al fuego, nos quemasteis y abrasasteis y así ahora os quemaremos a vosotros»[8].

La importancia de este mito maya es doble.

Desde un lado hay la prefiguración del Robot o de su versión de arcilla, el Golem. En una de las visiones de Aurelia, Nerval nos habla de una oficina donde unos obreros modelan un enorme animal de barro con sus cavidades llenadas por una serie de tejidos, venas, arterias y apéndices fibrosas y habitado por un fuego interno.

Desde el otro es una versión “negra” del cuadro de Velázquez La mulata — Cena en Emaús, donde hay una serie de objetos cotidianos comunes que vuelan en la cocina y que una joven sirvienta negra no puede controlar (el biógrafo de Velázquez, Palomino, describe la obra —casi un noveau roman del bodegón— como la adición de «[…] un tablero, que sirve de mesa, con un anafe, y encima una olla hirviendo […] un perolillo estañado, una alcarraza, unos platos, y unas escudillas, un jarro vidriado, un almirez con su mano, y una cabeza de ajos junto a él».[9] Estos objetos comunes son animados por el soplo de la presencia divina (hay una ventana-cuadro detrás de la chica, que muestra la Cena de Emaús) porque como nos dice Teresa de Ávila, “También Dios anda entre los pucheros”.

Los dos, la cosmografía maya y el bodegón barroco (cuya extensión son las grandes máquinas efímeras y arquitectónicas del siglo XVII), pueden ser considerados anticipadores de la pasión moderna para el objeto móvil que muestra su animación narcótica, su calidad de epifanía y su pasión de mecanismo puro. Es interesante ver como en todos los casos lo sagrado permanece como referencia oculta: los antiguos ceremoniales y las sociedades secretas orientales en el primer caso; la liturgia de la iglesia oriental y el misticismo en el segundo; el Grial en el tercero.

La animación narcótica del objeto es aquel estado de acentuación de los aspectos móviles del mundo de las cosas producido por el hachís y descrito por De Quincey o Baudelaire. El objeto, en este estado de animación suspendida y químicamente alterada, es hecho profundo; el opio confiere un sentido mágico a las superficies, y cada naturaleza “muerta” participa del espectáculo fugaz de la vida viviente. Es lo que pasa, según Baudelaire, en los cuadros de Eugène Delacroix: el poeta se refiere a aquella producción del pintor francés ligada a su periodo marroquí, donde objetos exóticos yacen sumergidos en el vapor de los calumets y recubiertos del polvo del desierto; son manipulados por mujeres agotadas de sangre mestiza donde la herencia de las esclavas se confunde y se mezcla con la de las reinas, a un tiempo mujeres sabias como ídolos antiguos con la piel morada y los ojos enfermizos como los del viejo marinero de Coleridge y odaliscas acostumbradas a la contemplación fija y monomaniaca. Hasta creer, en obras como estas, que «[…] estamos sentados en su pipa o que la pipa nos fuma. Somos los que son exhalados bajo forma de neblinas azul»[10]. Y Gautier: «Por un prodigio bizarro, después de algunos minutos de contemplación, yo me fundía en el objeto contemplado, y me volvía yo mismo este objeto»[11], en una confusión entre sujeto y objetos exteriores.

La calidad de epifanía que se esconde en un objeto-caparazón es uno de los descubrimientos del modernismo literario y de autores como Joyce o V. Woolf.

Joyce habla de la calidad de epicleto (que es el momento de la transustanciación del espíritu santo en el sacramento de la eucaristía) del descubrimiento y entiende por epifanía una repentina manifestación espiritual en un discurso (“in the vulgarity of speech”) en un gesto, en una vuelta de pensamientos, en un lugar o en un objeto. Se trata, según Joyce, de instantáneas graficas de severo esfuerzo naturalista, que se caracterizan no por un núcleo dinámico narrativo, sino por un objeto estático de contemplación. Calidad que en Virginia Woolf parece pasar a un dispositivo, el Lighthouse de su novela, que es maquina productora de una metafísica de la luz similar a la de los místicos bizantinos del siglo XII:

“Vio nuevamente la luz. Con una cierta ironía en su mirada investigadora, porque cuando estamos despiertos las relaciones cambian, miró la luz inmóvil, despiadada, sin remordimiento, así símil y también tan poco símil a ella, que le hacía lo que quería (se levantaba de noche y la veía curvarse bajo el piso) y no obstante pensaba, fijándola encantada e hipnotizada, que mirar esa luz la hubiera llenado de felicidad”.[12]

Luz que es también central en otra máquina moderna que opone a la epifanía la pasión desencarnada por el mecanismo puro: la desnatadora-cáliz del Grial de El Viejo y el Nuevo de Eisenstein, donde la Máquina, centro resplandeciente de luz interior y dispositivo patético dispensador de bienestar, es la metáfora del mundo optimistamente industrializado, constelado por las máquinas de los Soviets.

Otro ejemplo, radicalmente opuesto, es el del paquete explosivo que un niño acaba de dejar en un autobús lleno de gente en Sabotage de Hitchcock: el cineasta logra obtener un efecto de animación variando simplemente las angulaciones de cámara. Es lo que dice Saul Bellow en su libro El Planeta de Mr Sammler: el horror, el crimen, el asesinato, vivifican y animan hasta los detalles más corrientes del cotidiano en una suerte de deleite para el logro de una visión aumentada y como en estado de arresto. Hasta los objetos siniestros y mortales de Impresiones de África de Raymond Roussel, con sus mecanismos a relojería, verdaderas naturalezas muertas móviles, automáticas y espectrales que anticipan, de manera siniestra, las maquinas célibes posmodernas.

Montaje espectral y obsesión

Los objetos modernos se juntan a través de un montaje espectral donde (como dice Macedonio Fernández) no se advierten costuras y las relaciones son zurcidas por cortes trasversales. Se trata del montaje teorizado por Lautreamont cuando hablaba de la relación entre un paraguas y una máquina para coser, ambas puestas sobre una mesa de disección entendida como tabla de montaje.

Se trata de objetos lógicamente desenlazados capaces de mantener entre ellos una relación analógica y cuyo resultado final es algo como una revelación; el fin del montaje espectral es dotar la imagen de un contenido suplementar o profundidad habitada. Giorgio de Chirico, que en sus bodegones metafísicos llevó a una de sus cumbres esta idea de montaje de derivación nietzscheana donde se trata de actuar un detournement en tres pasos: ruptura de los nexos lógicos; detonación de una “soledad de los signos”; revelación del aspecto antinatural y espectral del mundo gracias a nuevas y más “hondas” relaciones que provocan una sublevación, una animación, una segunda vida de la naturaleza muerta, su nuevo aspecto espectral que puede ser también el del “supuesto viviente” (el maniquí).

Otro teórico es, ciertamente, Borges, que en su Atlas crea un montaje donde cada acontecimiento es ligado a los demás por un poder de reversión, actividad profunda de las cosas que se muestran ahora como conjunto de los corpúsculos infinitesimales de los cuales está hecha la vida cuando surge, y ahora en la ostensión integral, arquetípica de la forma pura de la geometría euclidiana.

El objeto, en este tipo de montaje, se vuelve detalle-señuelo seductivo y su asociación heteróclita encuentra su aplicación tardía en los objetos y las trazas que se encuentran en la escena del delito de la detective novel (un solo ejemplo: las cuatro “armas falsas” de la novela homónima de J. Dickson Carr: la navaja de afeitar; las tablas de somnífero; una pistola; un puñal en forma de estilete) y que componen una naturaleza muerta cuyo centro vacío es la ostensión brutal del cadáver. Todos estos objetos son observados a través de un desarrollo hipertrófico de las facultades de la atención que se vuelve Obsesión.

Unos de los ejemplos más claros es quizás el cuento Berenice de Poe donde por atención no se entiende el dominio de la conciencia, sino una disminución de toda vigilancia, que es facultad inversamente proporcional al grado de ilusión de realidad: es la monomanía del narrador, Egaeus, una especie de eclipse del sujeto que “en un día de pleno verano” permanece absorbido por la contemplación de una sombra sobre el piso. En este “cuento extraordinario” lo que activa obstinadamente la atención del sujeto son los pequeños aspectos fugitivos del mundo o sus calidades tridimensionales: las brasas en la chimenea, la pequeña luz de una vela, la composición tipográfica de un libro; y, como para Proust, el perfume de las flores.

La condición del personaje de Poe es cuánto más similar a la del espectador cinematográfico de una película de ficción: en esto parecen coincidir el semiólogo Christian Metz y el más grande exegeta de Poe, Charles Baudelaire.

Para el Egaeus de Poe, como para el espectador de cine, el objeto se vuelve una máquina novelesca capaz de moler actividades e inhibir acciones hasta que el sujeto pierda cualquier sentido de existencia física en una inmovilidad obstinada: Benjamin, acerca de la proyección cinematográfica, hablaba de aplazamiento de cualquier proyecto de acción en un estado entumecido del cuerpo. Esta facultad semi-regresiva se opone al sueño profundo. Baudelaire y Metz hablan de una especie de sueño de día, similar al de una película: para Baudelaire es una excitación de la facultad especulativa que toma como punto de partida un objeto interesante (por ejemplo, una mujer) y rueda de deducción en deducción, de fantasmagoría en fantasmagoría; para Metz es un “fantasma consciente” caracterizado por encadenamiento de acciones-personajes-lugares en un espacio híbrido que «[…] siempre lleva la huella más o menos nítida del preconsciente en su modos de acción».[13] El sueño de día parece poseer rasgos en común con la película cinematográfica de ficción (coherencia diegética; grado de secundaridad: gestión narrativa global; formula novelesca) y parece entonces seguir la que Poe hubiera llamado “filosofía de la composición” caracterizada por una misma lógica del enlace y de la coherencia interna. Ambos poseen la capacidad de «[…] súper-investir la percepción hasta convertirla en el esbozo de una alucinación paradójica y la tendencia […] de confundir distintos niveles de realidad donde falta la producción psíquica endógena propia de la alucinación verdadera: el sujeto ha alucinado lo que se hallaba presente».[14] No acaso para Baudelaire el personaje de Poe es el hombre dotado de facultades sobreagudas, cuyas características son una modalidad peculiar de mirar hacia el objeto que mezcla alucinación (que después de la duda inicial se vuelve absolutamente racional), absurdo (que se apodera de la inteligencia y la gobierna con lógica) e histeria (usurpa la voluntad; es la expresión del hombre discorde que equivoca el llanto con la risa).

El resultado es el surgimiento de una “obsesión productora”: Lacan en el Seminario XI nos habla del sueño como aquel lugar donde las imágenes se caracterizan por “mostrarse en primer plano”; por una ausencia de horizonte; por una intensificación de los colores; por un rasgo de emergencia, de mancha. El Narrador de Poe y el Espectador de cine, son caracterizados por una peculiar fascinación obsesiva por una cierta clase de objetos. El objeto en Poe es invariablemente pueril (es entonces similar al objeto cualquiera típico de la narración cinematográfica) y parece poseer, como aquello inscrito sobre la superficie de la pantalla, una siniestra capacidad de refracción, que, según Baudelaire, permite “pocas deducciones” (análogamente a lo que decía Eisenstein: el cine de ficción no crea un espacio para el pensamiento crítico) y produce un espesor anormal en torno a lo que se ve (lo que podíamos llamar “Efecto-primer plano”).

Es el caso de los dientes de Berenice que son reproducidos como un daguerrotipo en el cerebro del protagonista: «Ni una mancha, ni una hendidura, ni una protuberancia se le ha escapado: ha llegado a atribuir a ellos una facultad de sentimiento y una potencia de expresión moral independiente hasta de los labios».[15] Esta fascinación se vuelve idolatría siniestra y deseo de posesión cuando la mujer de repente muere (se trata de otra extrema similitud entre Poe y el pensamiento visual del cinematógrafo): en las últimas páginas del cuento el narrador se encuentra en su oficina donde, iluminada débilmente por la luz de una lámpara (es la condición de iluminación parcial propia del objeto moderno) hay una cajita que pertenecía al doctor de la familia; de repente llega un sirviente que habla confusamente de un grito en la noche, de una tumba violada y de un cuerpo desfigurado. Empieza así lo que se puede fácilmente imaginar como un largo travelling a través de este espacio amueblado que nos permite demorarnos sobre aquellas que, como entenderemos pronto, son una serie de evidencias compuestas como si fueran una naturaleza muerta en un interno: ropa manchada de lodo; un objeto puesto contra el muro: la pala; el detalle de los signos de uñas sobre las manos del narrador; y, finalmente la cajita, que de repente cae mostrando su contenido: unos instrumentos de cirugía dental y “treinta y dos pequeñas y blancas cosas de marfil”.

Es interesante cómo Baudelaire, en su traducción del cuento, adjunta una secuencia que es ausente en el original de Poe: el protagonista, después de la muerte de la amada, se aísla en el cuarto donde está el ataúd “encerrándose en la más estrecha comunión con la difunta”. Cosa singular, una venda (es decir lo que Proust hubiera llamado “Pan”, y que en Didi-Huberman indica el efecto a través del cual un extensum — es este caso, la boca, se vuelve punctum) que, inexplicadamente, circunda las mandíbulas de la joven muerta, de repente se cae mostrando los dientes que resplandecen en una especie de metafísica del brillo que se reconecta a la cavidad oscura de otra boca abierta de chica, la de Irma en el “sueño de la inyección” de Freud, donde el analista descubre “una mancha blanca”:

“Está aquí un horrible descubrimiento, el de la carne que nunca se ve, el fondo de las cosas, el reverso de la cara, del rostro, los expurgos por excelencia, la carne desde la cual procede todo en el más profundo del misterio, la carne en cuanto doliente, amorfa, en cuanto su forma misma es algo que provoca la angustia. Visión de angustia, identificación de angustia, última revelación del tu eres esto — tú eres esta cosa, que es la más lejana de ti, la más amorfa”.[16]

Poe ve, cubiertos por una venda que se cae, una metonimia objetual (la secuencia de los treinta y dos pequeños objetos blancos), metáfora de lo mortal en el cuerpo, causa del deseo, fantasma en el cual el sujeto está prendido (pequeña a de Lacan); Freud ve, cubierto por una mancha blanca, el disímil de la carne, la evidencia de su incoherencia verdadera, el amorfo adjetival que, como diría Bataille, transforma el universo en algo similar a una araña o a un escupo. Ambos, Freud y Poe, experimentan lo que Blanchot hubiera llamado impersonal, neutro, aquella fascinación donde «[…] la ceguera es todavía visión, visión que ya no es posibilidad de ver, sino imposibilidad de no ver»[17]; Ambos, en un similar brillo de lo abierto, descubren la profundidad de un texto que se manifiesta a través de un “denouvement” o desenlace.

La habitación verde y la imagen-grisaille

El objeto moderno es, finalmente, inseparable de la idea de Muerte, que es más fuerte, como explica Poe, cuando se conjuga con una idea a ella dialécticamente opuesta, como la de Belleza: el resultado sería la idea de muerte de una mujer joven y bella, que realiza así una conjunción de dos ideas extrañas entre ellas como en La habitación verde (Truffaut, 1978) el último gran filme “modernista”.

La película lleva al extremo la profecía de Macedonio Fernández, la de crear un pequeño mundo cerrado para superar las consecuencias funestas de la muerte de la amada, el “Museo de la Novela de la Eterna”. En el caso de Macedonio se trata de un Museo o “lugar de no existencia” creado por Deunamor, el “No-Existente Caballero” para su amada Bellamuerta, principio engendrador de toda la Belleza de la Realidad; el lugar hace renacer como retornada a la amada a través de un “automatismo integral” que la transforma en “autómata coordenado”. Análogamente Truffaut (que en la película interpreta el papel del protagonista, Julien Davenne) quiere «[…] hacer una casa cuya señora se hallaba ausente eternamente»[18] en una evasión inmensa de lo presente que se abre a una dimensión retrospectiva. Es lo que Julien llama “chambre verte” por el color de la tapicería del cuarto, pequeño interior donde realiza un montaje de imágenes de la amada: hay una foto en un atril; el calco de la mano de la muerta que tiene en el dedo un anillo de serpientes que forman un ocho, el número de la eterna repetición; una secuencia de retratos y, entre ellos uno de perfil — que iconográficamente es la tipología del retrato liberado de la contingencia de la plena cara y que se encuentra en los medallones fúnebres romanos. Y es con un retrato de perfil que termina este Atlas de la (no) muerta, encuadrado utilizando el artificio del doble zoom final: el primer movimiento de la óptica es hacia adelante, hacia la disipación de los rasgos en la híper-cercanía borrosa, el segundo movimiento es hacía atrás, y termina revelando el pequeño retrato oval encapsulado en el mármol de la lápida como un insecto en el ámbar: «Cuando la miraba demasiado empezaba a ver, en su lugar, y se sobreponía a ella como una ausencia de persona que no nos asusta mirar de nuevo».[19] Pasa, aquí, algo similar a la secuencia de montaje de la Tabla 46 del Atlas Mnemosyne que Aby Warburg dedica a otra joven precozmente muerta: Giovanna degli Albizzi-Tornabuoni (noble florentina del quattrocento tardío cercana a la familia de los Medici), a través de un enlace entre un retrato (Ghirlandaio); una medalla (Niccolò Fiorentino); fragmentos de dos frescos (lo de Ghirlandaio, S. María Novela; y lo de Botticelli, Villa Lemmi, “Venus y las tres Gracias ofrecen un homenaje a una joven señora”). Aquí también aparece el retrato de perfil y en las otras imágenes, la mujer fantasma, empeñada en actividades rituales o cotidianas, parece revivir como no-muerta, como autómata de la memoria.

En la segunda parte del film Julien Davenne decide ampliar esta ensoñación privada a todos sus muertos, restaurando una antigua capilla abandonada para volverla lugar de imágenes iluminadas y animadas por el recuerdo (entre ellas, junto con sus amistades anónimas, retratos de Proust, Wilde, Balzac, Cocteau). Nos parece esta la diferencia más relevante con la novela de Henry James. Para el escritor inglés el homenaje era de carácter absolutamente iconoclasta: no había imágenes sino solamente velas (lo que recuerda los velorios de Las tres luces de Fritz Lang y de Macario de Gavaldon) que hacía parecer el Altar a una vitrina de joyas en una metafísica del centelleo y del brillo, museo dorado al que Truffaut adjunta este montaje de caras difuntas en una exploración de las consecuencias últimas del “efecto grisaille”.

En los textos de historia del arte el concepto de grisaille es liquidado como “figura en claroscuro”. Para Warburg[20] la grisalla es la expresión objetivada de un interregno de las sombras. Se trata, exactamente como las imágenes de Julien, de cautivas y peregrinas almas ciegas del pasado-presente que llenan un lugar que estaba abandonado: en lugares similares, anota Benjamin, es como todo lo que tenía que pasar ya ha pasado, o, invirtiendo la proposición, es como si el pasado no deja de pasar: es algo de Antiguo que Regresa. Su secreto parentesco es con las gemas romanas, las impresiones en los sellos y las máscaras mortuorias, es decir, toda la clase de imágenes fantasmales.

¿Es esta la primera clase posible de objeto moderno, un objeto del Antiguo Retornante, objeto que se parece más a una sombra que a una cosa y que lleva consigo un anuncio de muerte que ha sido desatendido? Estas figuras de un tiempo que hemos creído perdido y que era solamente arrestado, son demonios meridianos encapsulados en una tierra del entre que, ni imaginaria ni real, renvía a una profundidad que siempre nos escapa, simula el sueño de una vida más rica y cuyo horizonte es el de la espera.

Ambos, los muertos y las imágenes en grisaille dan golpecitos contra el vidrio en contraluz que las contiene (como el Raven de Poe contra la puerta del Presente, ave que no acaso en el final del poema se vuelve “emblema” bidimensional), muertos demasiado despiertos que esperan irrumpir en el presente y dejados en estado latente, sombras furtivas capaces de atravesar el tiempo manifestando una condición umbrátil de lo inorgánico. En imágenes de esta clase es posible vislumbrar las imágenes sin aura de los tiempos de la reproducibilidad técnica: la fotografía y el cine.

Las tres son imágenes enmarcadas que, para utilizar el léxico de Henry James, están presentes con su ausencia perceptible, en su ausencia intensificada y simplificada y en su paciencia expresiva y que Warburg hubiera definido como la introducción de un valor límite expansivo capaz de cambiar de signo a lo real. Análogamente esta relación con las imágenes muertas-vivas se refleja y contagia, en el film, la relación entre Julien y Cecilia, que en lugar de ser “amorosa” se vuelve “impersonal” y cuyo enlace es la practica irreprochable del culto de los difuntos. Es aquí donde Truffaut (y James) parecen acercarse a Maurice Blanchot quien, en su libro La Espera. El olvido, habla de dos personajes que encerrados en otra “chambre verte” (una habitación de hotel) “muda” y “cerrada” poseen la incapacidad congénita de dirigirse correctamente hacía el lugar de su propio deseo porque «[…] han decidido pertenecer al secreto en lugar de conocerlo»:[21] los dos viven en dos cuartos contiguos, pero el de ella se encuentra en el sitio donde el edificio, forzando su configuración general a un desplazamiento parcial, empieza a voltearse y esta vuelta repentina le consiente a él verla desde un punto de vista imposible, retorcido (¿y no son cuartos imposiblemente contiguos lo de Julien y de Cecile, ambos consagrados al culto del Uno, del amado muerto?). Central es la condición de Espera infinita como algo que pone la muerte entre comillas: la tiene suspendida, como la imagen grisaille, como aquella fotográfica analógica, en una paradoxal escisión entre el otro y su presencia: «Esta presencia… No se puede distinguir tan fácilmente. Exactamente porque ya no siento su presencia, ella me parece tan poderosa y casi invencible en su cancelación»:[22] como dice Godard en las Histoire(s), solo la mano que borra puede escribir.

Julien y Cecile son los protagonistas de una “conversación infinita” que no forma un conjunto ni logra situarlos en el mismo tiempo (ambos se quedan parados en un instante anterior) realizando una junción de términos indiferentes que no dejan de tocarse a través de un vacío, de un espacio a gravedad cero que es el de las sombras, en un acto neutro revuelto en sí mismo y como cerrado en círculos concéntricos.

La extrema relación de la modernidad con su objeto es la relación que se pierde en esta caricia infinita no del sujeto hacia el objeto sino sobre la distancia infinita que existe, como una marea o un animal, entre los dos.

En la postmodernidad veremos las técnicas utilizadas para que esta distancia sea rellenada.

Posmodernidad: el objeto como simulacro

La galaxia de los simulacros y el montaje aleatorio.

Si el mundo moderno está, entonces, constelado de “objetos-bodegones” tradicionales y morales que en un espacio continuo parcial y emotivamente iluminado reflejaban un poderoso esquema orgánico, hasta animarse y volverse sombras obstinadas y ravenant del eterno regreso, en el mundo postmoderno el objeto se ha vuelto simulacro virtual.

El simulacro es concepto griego: Porfirio habla de agalma, estatua que tenía que ser custodiada porque era el receptáculo donde el dios podía revelarse: a una realidad inanimada eran atribuidos caracteres personales; Megagalma era el Caballo de Troya, que los más atrevidos de los asiáticos querían traspasar con lanzas.

Nada de esto es posible en la postmodernidad: Baudrillard define el simulacro como copia que falta de original: algo real sin origen ni realidad y donde el referente resurge de manera artificial; Žižek como «[…] producto carente de sustancia cuyo efecto es experimentar el real como si fuera virtual»[23] — es el caso del 11 de septiembre, donde la catástrofe real era inseparable de la connotación artificial del efecto especial abusado en los desaster movie hollywoodenses. El resultado es un cortocircuito de la realidad en un paisaje terminal donde se pasa de una constelación de hechos a una red de pseudo-acontecimientos: «[…] sucesos que ni han empezado ni han llegado a existir más que como peripecias artificiales; no tienen consecuencia alguna: se agotan en su promoción espectacular y se olvidan»[24].

Nos sumergimos así en una especie de fraude escenificado y soft donde el núcleo de lo real es convertido en ficción y el objeto se vuelve imagen efímera (más efímera aún: perdido el referente analógico con su poder de referencia ontológica, la imagen digital se manifiesta como reverberación pura donde la filigrana de la realidad, su sedimento, es ausente), superficie lisa y sin faldas que pide a cada rato un close contact que nunca restituye, acontecimiento ausente en una proliferación de pantallas-visores interconectados entre ellos en la red neural de la web, lugar virtual donde no hay ni espacio ni tiempo sino solo conexiones (amenazadas constantemente por virus, como en Existenz de Cronenberg).

Hemos pasado desde la que Burroughs llamaba “palabra-carne” (que es en el mismo tiempo palabra escrita —soporte de información— y palabra verdadera —que es posible tocar—), donde es posible intervenir con cualquier tipología de montaje cut-up (y cuya variante enferma y pergaminosa es “la carne fibrosa como de madera gris” de la adicción terminal) a una “interfaz virtual” que resume el mundo en flujos de datos y a la cual tenemos que conectarnos.

Es el paisaje que nos muestran dos obras profundamente cercanas: Consumidos, primera novela del cineasta canadiense David Cronenberg y Cosmopolis de Don DeLillo (que es también una película de Cronenberg).

En ambas hay toda una praxis de la prótesis y de la manipulación secundaria que al contacto directo prefiere una secuencia de digitalizaciones táctiles a escasa intervención humana, a través de una pantalla que los traduce en impulsos. En ambas está la fenomenología de un hombre que de biológico se vuelve tecnomorfo (palabra doble que une techné, técnica y morphé, forma), ser polimorfo e híbrido que junta a los órganos del cuerpo propio la tecnología; a los impulsos de la carne móvil que lo habitan, los códigos binarios de un ordenador; a los deseos que lo animan las necesidades de un imperativo digital.

En Consumidos (el título sintetiza una de las características de la condición post-humana, ya que se trata de un consumo a un tiempo literal y metafórico: desde un lado es el consumo del filósofo Aristide Aristeguy, culpable de haber matado y comido partes del cuerpo de su esposa y su colega Celestine; desde el otro es la acción devoradora y objetivante de la sociedad de los consumos) los protagonistas son todos continuamente conectados visivamente y acústicamente a la más variada cantidad de dispositivos (laptop; iPhone; iPad; cámara digital; videocámaras) o utilizan otros que pertenecen al universo de lo virtual y de la dislocación (impresoras 3D; instrumentos quirúrgicos).

Consumidos empieza con una dislocación del cuerpo: el íncipit de la novela describe a la joven periodista como ser polimorfo híper conectado: “Noemi estaba en la pantalla” porque su cara atractiva es reflejada sobre su portátil, que es un verdadero mosaico o Atlas donde hay, aprendidos y operativos en el mismo tiempo: una filmación Quick time; un video de Youtube sobre la pareja Aristeguy (Naomi logrará entrevistar y fotografiar Aristide y hasta tener una turbia relación sexual con él); fotos en Adobe Lightroom; un periódico online: «Naomi saltaba de una cosa a otra, en la mano izquierda tenía el iPad, y bajo la derecha el teclado del air, las dos máquinas conectadas a la red, y mientras tanto recibía jugosos mensajes en el iPhone».[25]

El protagonista de Cosmopolis Eric Packer se encuentra, por una larga parte de la novela, encerrado en una limosina que en realidad es un dispositivo móvil constituido por un despliegue de pantallas visuales donde aparecen combinaciones de datos (que según DeLillo poseen un alma, un resplandor, el shining elocuente de la movilidad de la vida misma), imagines televisivas (es lo que está pasando en la calle: motines y el funeral de una estrella de rap) y videocámaras espías; Eric es también un tecnomorfo de la posmodernidad dotado de prótesis, como una arma de fuego activada por voz y disimulada en el brazo. Lo que puede ver directamente en la calle una vez bajadas las ventanillas oscuras del automóvil (que a su vez constituyen un espejo semitransparente, obtuso y estéril de lo que pasa afuera) le parece engañoso: para asimilarlo necesita de la TV, de la interfaz.

En una secuencia de Consumidos, Noemi después de la cópula y del fellatio, hace una foto del pene de su novio y besa la imagen, dejando restos de líquido seminal sobre la pantalla: Cronenberg comenta que se trata de un “fetichismo de la mercancía al estado puro” para el cual el objeto y su imagen son la misma cosa.

En una secuencia de Cosmopolis, Eric es sometido, justo adentro de la limosina, a un control del corazón y de la próstata, cuyas imágenes son redobladas en un visor, todo esto mientras tiene un orgasmo mirando su dependienta sexy, Jane Melman a quien acaba de encontrar haciendo jogging en la calle: en una idolatría alucinatoria de la pantalla el corazón y la próstata asumen una realidad tenebrosa, aislada y afuera de contexto: el primero toma el aspecto de una galaxia en formación, la segunda el de una caída en un agujero negro viscoso en una reversión interna y perturbadora del bello rostro de la chica: es la sustitución de una “cara” con un “órgano”. Vértigo de las cavidades virtualmente redobladas que es también presente en la novela de Cronenberg: cuando Aristide (que con la ayuda del cirujano loco Molnar, logra extirpar el seno de la esposa que es convencida que sea habitado por insectos), se ejercita con una aplicación por iPad y bisturí eléctrico que permite operaciones virtuales con pechos de distintos tamaños, “razas” y formas de pezón.

Al final de las dos novelas hay como una inversión, una vuelta de tuerca en esta relación simulacral en la cual el ojo está prendido:

La sesión de Skype con la cual termina Consumidos nos habla de la descomposición del simulacro y de la fragilidad de cualquier imagen virtual: de repente el rostro del interlocutor (que se encuentra en el espacio políticamente off-limits de Corea del Norte) se «[…] desintegró en una lluvia de pixeles chispeantes: tras una elocuente pausa, la ventana de Skype desaparece dejando momentáneamente en su lugar un cuadrado negro en el centro de la imagen de la galaxia de Andrómeda».[26]

El objeto virtual parece almacenar algo como una tempestad eléctrica, un disturbio congénito en la superficialidad opaca de su espesor que pone en metástasis el código que lo rige: el regreso a la figuración expresada por el fondo de escritorio (la galaxia) es minado en su interior por el peligro del esquema sencillo, abstracto y esencial, sin código, ni imagen, ni datos, de la versión postmoderna y completamente mediatizada del cuadrado negro de Malevich, real lacaniano que aspira la realidad (no acaso Cosmopolis se acaba con los deseos de Eric de volverse polvillo cuántico, en una especie de trascendencia digital del cuerpo vuelto chip, disco, compilación de datos). El contrapeso de esta delicuescencia y resurgencia endémica de la imagen digital son, en Cosmopolis, las confesiones del alter-ego enemigo de Eric, Benno Levin que, completamente aislado del universo polimorfo del capitalismo tardío y de sus máquinas pensantes, vive en una casa condenada a la demolición y sepultada de objetos encontrados en la calle, mientras escribe a mano un proyecto de autobiografía espiritual: miles de páginas donde recolectar pensamientos, sueños, actos banales y donde el desgaste sin sentido de una escritura infinita se sustituye a la prolijidad inútil que no muestra ni dice nada de los mass media y de las interfaces.

En la configuración del objeto postmoderno, el marco, que tendría que adoptar una serie de fronterizaciones o tentativos de contención en este estado “líquido” de las imágenes[27] se vuelve intervalo. Al marco prospectivo sigue lo que Aumont ha definido como una distancia visual que no hay que colmar y que solo puede ser incesantemente mantenida: se trata de un concepto que pertenece al cine (como el otro pertenecía a la pintura) y posee una serie de figuras emblemáticas «[…] que consiguen suspender, turbar la mirada, haciendo del tiempo un material plástico».[28] Entre ellas nos parecen relevantes para la definición de objeto: simulacro el falso enlace (donde una misma acción es repetida según dos puntos de vista distintos, manifestando su carácter ficcional y aleatorio); y la aparición y desaparición progresivas de imágenes para las cuales todavía no hay nombre.

En una sociedad híper mediatizada como esa, gobernada por el imperio de una polimorfa maquina ficcional caracterizada por la red interactiva de pantallas y visores, el espectador-consumidor, implicado en un continuo contacto virtual con la imagen que lo rodea por todas partes, se encuentra —como hemos visto— insertado adentro de ella, implicado por algo ajeno que lo tiene bajo de su propia mirada. En este peculiar régimen de la imagen, el zoom con su aglomeración líquida se sustituye a la capacidad analítica del corte: esta óptica rapaz, típica de la imagen televisiva y de las cámaras de la computadora y de los celulares, comporta el olvido de todo lo que pasa deslizándose híper velozmente para un acercamiento sin búsqueda que logra un esplendor insignificante de la cosa mirada. Operaciones de montajes, es decir, del establecimiento de relaciones entre elementos heterogéneos, son todavía posibles.

Se trata de adoptar un peculiar montaje aleatorio, donde cada elemento pertenece a distintas zonas mentales de referencia y a campos asociativos y afectivos diferentes e inconexos, que convierte la asociación en fragmentación disyuntiva (con su resistencia a cualquier idea de totalidad) y define un peculiar concepto de historia caracterizado por la ausencia de presente. Montajes sintomáticos de la posmodernidad son el cut-up de Burroughs, operación basada en la infidelidad y el desplazamiento de los elementos originales y de las líneas narrativas establecidas en una búsqueda de lo no-lineal capaz de anular y mezclar el lenguaje estereotipo de la cultura massmedia; o el detournament situacionista de Debord que, a través de la junción de los elementos más lejanos, la interferencia de mundos sentimentales, la mezcla de lo indiferente y la adopción del plagio como praxis, logra una organización sintética de eficacia superior. Ambos buscan una aplicación en la existencia, en el cotidiano: Burroughs con sus guerrilleros informáticos que armados de prótesis (por ejemplo, las “grabadores portátiles”) logran ver lo que hay detrás de la película de la realidad y arman motines espontáneos; Debord con su ultra-detournement que posee una fuerza de sublevación social.

El sex appeal del inorgánico y el divismo

En el mundo en serie de la sociedad posmoderna asistimos a la liberación del objeto de su función: como nos explica Baudrillard, la función ya no es disfrazada bajo de su apariencia (la inamovilidad, los materiales orgánicos, la etiqueta jerárquica del viejo objeto) y el objeto se ha vuelto ligero, neutro, hasta la abstracción de la línea pura en una extensión discontinua infinita. Es decir: se ha vuelto signo y la mano, de ser órgano prensil que culminaba con el esfuerzo, efectúa (oprimiendo por ejemplo el botón de un arma atómica) una operación cuyo trabajo manual se sitúa en otro lado, completamente trascendente.[29] Llamaremos a esta situación empírico-existencial “manualidad transferida” que se apodera de todas las relaciones de objeto, hasta la con el otro.

El resultado es una exageración simulacral de lo que Benjamin llamaba sex appeal del inorgánico: a los objetos postmodernos no basta animarse y en una inversión paradójica es el ser humano que se vuelve cosa que siente y percibe. Como escribe el filósofo Mario Perniola, todo es metáfora vestimental: «[…] los pliegues del sexo femenino no son diferentes de los hundimientos del tejido del sillón del automóvil […] Los vestidos de carne de nuestros cuerpos, liberados del tiempo y suspendidos en un encantamiento sin espera, son el objeto de una inversión sexual infinita y absoluta».[30] Como adivinó Ballard en La muestra de las atrocidades, se puede llegar muy lejos por esta vía: en la novela uno de los personajes, Travis, conecta las terrazas del Hotel Hilton con las fisuras bronquiales perdidas de Elizabeth Taylor moribunda en virtud de una extrema sensibilidad por los volúmenes y las geometrías traducidas en términos psicológicos. El reino de las cosas es el imperio de una sexualidad neutra, suspendida y artificial: es lo que pasa con el objeto-Divo después del tratamiento “épico” warholiano a través un triple procedimiento.

La de la multiplicación serial a través de la operación serigrafía — los labios de Marilyn, el doble Elvis, últimos divos modernos; la creación, en la fábrica warholiana, de un panteón alternativo a aquello hollywoodense; y la transformación de las “actividades potenciales modernas” que logran una gran acción de mutación del entorno a las “actitudes parciales posmodernas”, que se definen como una constelación de gestos mínimos inconscientes y automáticos, como en la praxis del Warhol cineasta.

El divo en el cine moderno es un icono que posee un peso de carne, una espesura, un relieve, un espacio propio y una resonante profundidad cava (gracias a él, dice Daney, la película se vuelve “pampa de bajorrelieves”), que permitía a Capote escribir a propósito de los ojos color lila de Liz Taylor que poseían un «[…] leve brillo de suspicacia resplandeciendo en el fondo»[31] o de los de Mae West que eran «[…] ojos como cimitarras con pestañas largas como espadas […] que se agitan igual que las antenas de un escarabajo panza arriba»[32] donde el shining que el divo promana parece contagiar —como hacían los antiguos dioses griegos— un siniestro poder de muerte: hic incipit pestis… El divo en la postmodernidad lleva a los extremos esa ley del deseo que revela en cada rato una ausencia crónica de interior y, en definitiva, la nada de la cual está hecho para volverse detalle-trampa remplazable al infinito, como los labios de Marilyn o el Retrato cromo-holograma cilíndrico del cerebro del cantante glam rock Alice Cooper por Salvador Dalí.

Esta última obra es un holograma tridimensional que proyecta la figura de Cooper sentado y con las piernas entrecruzadas como un extraño ídolo, mientras utiliza una estatuilla de la Venus de Milo como si fuera un micrófono para un imposible playback; detrás de él se observa su cerebro dalinianamente cubierto de hormigas y chocolate. El divo-Cooper es presa de una verdadera fenomenología del relámpago puro, ya que lleva puesto una tiara y un collar diseñados por Dalí con el valor de cuatro millones de dólares y relaciona el divo con el potlac, el dispendio puro y prestigioso sin contrapartida. El mensaje es claro: ya que no existe ningún “peso de carne” no se puede más pedir al divo, para decirlo con Shakespeare, su onza sacrificial, como pasó a Marilyn o a Liz o a Jaqueline; lo único que posee el divo posmoderno es su destello infinito, camp e infinitamente reproducible de manifiesto publicitario. Hasta lo que pasa con 007: el divo se ha vuelto cartel, o, mejor, emigra hacia lo eterno de su sigla estándar producida por la junción de un número y una pistola, y no importa que detrás de este signo universal esté Connery, Moore o Craig (así como Mick Jagger no es nada más que la sigla de un par de labios rojos abiertos, barrera sensualmente soft enfrente de su obsolescencia faustiana o su cantidad de tiempo perdido).

El museo del objeto milagroso

En Crash, Ballard nos habla de una exposición de carros accidentados que empieza con el automóvil de Kennedy (no el original, sino una copia, un modelo idéntico del mismo año) al cual se adjunta el efecto especial de la representación realística de la materia cerebral salida de su cabeza: cuando a la destrucción de un bien de consumo duradero se adjunta la muerte de una star (como la de James Dean o Jean Mansfield) asistimos a la liberación de energía sexual que remodela con una intensidad imposible la sexualidad de los que padecieron esta muerte.

No es difícil imaginar esta recopilación de fragmentos pulsionales y de hologramas virtuales, en un nuevo Museo del Objeto milagroso.

Es Baudrillard que imagina un Museo de este tipo, donde aparece una clase de objeto particular que llama el “chisme” o “gadget puro”: es el objeto que no recordamos para que pueda servir, o que posee la fascinación emocionante del mecanismo:[33] se trata del objeto íntimo, excéntrico, montado por el bricoleur de las grandes ciudades.

Gadgets puros pueden ser el “juguete del niño”, quizás similares al juguete del pobre del cuento de Baudelaire, abierto para descubrir el mecanismo interno; o el “pedazo de madera” utilizado por el hombre primitivo (o por el simio de 2001 de Kubrick) o el catálogo de “objetos hitchockianos” montados en la secuencia de Histoire(s) du cinema de Godard que se llama El control del Universo. El asunto es sencillo: ninguno recuerda la trama de filmes como Suspicion, Notorious, North by the Norwest, Vertigo, Strangers on a train, pero nadie se olvida de los objetos emblemáticos que los constelaban: un vaso leche, una hilera de botellas en el sótano, un avión en el desierto, un moño con forma de espiral y un par de gafas rotas: por eso Hitchcock es el más grande creador de formas de la modernidad. Godard decide entonces manipular estos objetos, extrayéndolos de la continuidad absorta y pragmática del montaje invisible y del régimen narrativo de las peripecias hitchockianas para crear una paradoxal secuencia de naturalezas muertas, partes separables que una vez aisladas se independizan para obtener, como nos dice Bresson, una nueva dependencia. Una vez obtenida la imagen singular de un par de lentes, de las botellas, del vaso de leche, la separación ha adquirido vida y fuerza, obligándonos a ver las cosas como distantes y separadas “apariciones”. El no-enlace, concreción del poder de separación, confiere a estos objetos la existencia vaga de cosa no distinta, fantasmal. El resultado es una secuencia segunda donde las imágenes se deslizan una sobre la otra, se funden, se separan en la manipulación digital: el cine, como nos sugiere la voz fuera de campo, “sustituye nuestra mirada por un mundo que concuerda con nuestros deseos”: al principio de la separación sigue aquel de la sobreimpresión, al objeto con sus faldas, el gadget puro. De esta manera el espectador contempla una serie objetos que ya no recuerda para qué sirven, es decir, han perdido la narración que los acompañaba y son sustraídos al valor de uso conservando la fascinación y la proyección de algo que no se sabe cómo nombrar y donde el principio de realidad es puesto entre paréntesis.

Otro objeto que podría pertenecer a un Museo de este tipo es el Bed (1955) de Robert Rauschenberg; se trata de un objeto paradoxal: antes de todo es una cama que en lugar de estar en horizontal es colgada en la pared como si fuera una escultura o una pintura. Hay, de hecho, un lienzo (la superficie satura de color informal las distintas capas de las sábanas) que cubre una estructura tridimensional; hay un objeto cotidiano que, gracias a la praxis dadaísta y surrealista del ready made “ayudado” (es decir, el objeto no presentado tal cual, sino modificado por el artista), se transforma en el primer combine del artista; hay un altorrelieve que se hace ambiente; está la propia cama del artista (mueble que se encuentra en la sección más privada de la casa, y espacio personal por excelencia, relacionado a la actividad sexual, a la fragilidad del sueño y al mundo íntimo del inconsciente) que es lanzada en el flujo de la existencia exterior como el Barco ebrio de Rimbaud. Todo aquello que estaba en el orden de la expectativa (una cama es una cama) fracasa para volverse otra cosa, es decir, evento (una cama es una obra de arte) Existe una relación muy clara entre esta obra de Rauschenberg y Sleep, la película de Warhol que juega también con esa ruptura entre expectativa y evento y permite reflexionar sobre un sujeto que se ha vuelto cosa.

En esta película, que pertenece a su primer, mecánico e impasible periodo cinematográfico, Warhol filma por ocho horas al poeta John Giorno mientras duerme. Se trata, para el espectador, de la experiencia de la expectativa pura de un evento que nunca se consuma. Para Warhol el sueño no es el empiezo de una trayectoria existencial como en Proust; no es la pantalla que cubre la actividad de lo inconsciente como para los surrealistas; y tampoco la actividad casi mineral del poeta dormido, se parece a las actividades risibles y trágicas de las figuras de Samuel Beckett, siempre empeñadas en un gesto que se produce a pesar de su inutilidad. Sleep es el registro, a través del más pasivo y el más implacable de los ojos, de una actividad banal que no permite ninguna abertura, ninguna sublevación que no sea el automático moverse del cuerpo dormido y de aquellos pequeños motines que se activan por intervalos e inercia. Sleep es la puesta en escena de la absoluta permanencia y la revelación de un cuerpo que no es ni completamente vivo ni muerto, es casi un objeto: algo que Warhol seguro percibió como muy cercano a sus sopas Cambpell y a sus latas Coke.

Rauschenberg nos muestra otra clase de acto. Encima de su cama, en lugar de un cuerpo, están las huellas de una serie de gestos, aquellos de la pintura informal depositada sobre las sábanas-lienzo. En lugar del registro aséptico warholiano, está la sublevación de un objeto horizontal. En lugar de la exhibición de un cuerpo reducido a cosa, está un objeto que alcanza a ser un cuerpo. Ambas obras nos revelan otro aspecto fundamental del objeto postmoderno, que es su relación con el transcurrir del tiempo. En Warhol se trata del prolongamiento indefinido de la expectativa: un hombre duerme en su cama como una cosificación de lo humano; en Rauschenberg el tiempo evoluciona o deteriora los objetos. Es el opuesto de la pátina de la modernidad.

La vida residual

No tendremos, aquí, dos clases distintas de objetos: son aquellos mismos objetos futuribles o evolucionados que de repente caducan, padeciendo algo como una avería, apareciendo cargados de una ausencia fundamental. En El hombre del salto de DeLillo hay un paralelismo que se repite con frecuencia. Los personajes están mirando una naturaleza muerta de Giorgio Morandi, donde hay una secuencia paratáctica de objetos humildes delante de un fondo oscuro: dos de esos objetos, de desposada forma cilíndrica, a un paso del derrumbe de su sustancia, parecen, unos días después de los acontecimientos del 11 de septiembre, las dos torres gemelas.[34]

Los objetos de la postmodernidad asumen el aspecto que poseen las cosas cuando nadie las ve; parecen incrustados de ceniza, de materia carbonizada. Es la que Blanchot llama “presencia sin nadie”: ser absorbido lentamente, eternamente, por un objeto que se ha vuelto cosa. Es decir, algo que se ha vuelto “excedencia” (respecto a sí misma y a la capacidad de ser cargada de significados emotivos e intelectuales) hasta el objeto más desprovisto de identidad, el desecho. Es esto otro interesante enlace entre modernidad y postmodernidad.

En Underworld DeLillo describe una verdadera fenomenología del objeto residual que empieza en el mundo Maya yucateco (exactamente como el concepto de animación moderna tenía su comienzo en la cosmografía de los mayas Quiché; existe, entonces, una relación muy estricta entre poéticas del objeto y mundo prehispánico que sería interesante profundizar) y termina en los vastos llanos de un desierto del Kazajistán.

Como escribe DeLillo, supuestamente, los Mayas no enterraban sus muertos con joyas y otros objetos de valor, sino empleando cosas viejas y rotas: jarrones quebrados, tazas desportilladas, brazaletes sucios. Para él se trataba, por un lado, de una broma cruel (lo que pensaba también Bataille en su ensayo de Documents que adjuntaba a los antiguos dioses aztecas los villanos del cómic Les Pieds Nickelés); y, por otro, un perfecto sistema para deshacerse de la basura. Basura preciosa que constituye «La historia secreta, la infrahistoria, el modo en el que los arqueólogos excavan la historia de las culturas temprana, montones de huesos y herramientas rotas de todas clases, literalmente debajo de la tierra».[35] Las cosas consumidas, sepultadas y escupidas por la sociedad de consumo, manifiestan las cualidades redentoras de lo que utilizamos y abandonamos. Se trata de lo que Blanchot hubiera llamado “Vida Residual” y que posee, detrás del aspecto amorfo de los desechos y la basura, que llena vertederos y cementerios, la riqueza inacabada de lo espontáneo, es decir la exhibición del flujo de la vida mientras la estamos viviendo y que por eso se rehúsa a cualquier reflexión especulativa: algo irrecusable y siempre inconcluso.

Es aquí donde la “condición inorgánica” de modernidad y postmodernidad parece juntarse: Baudelaire en su escrito el Vino de los pobres nos describe el vendedor de trapos como recogedor misterioso y coleccionista del tesoro de la basura que, masticada por la divinidad de la industria, se transforma en objeto útil o placentero. Este sujeto marginal, este paria de la era industrial cataloga, colecciona e indaga los archivos del vicio, a través de una extrema actividad de “montaje”, según el sentido de Benjamin, que pensaba a «los trapos y desechos, no para hacer el inventario, sino para hacer justicia en el único modo posible: mediante el uso». El último recolector de los trapos de la sociedad de los consumos es, de nuevo, Robert Rauschenberg que, en la playa de Captiva (nombre que evoca el cautivo), el prisionero: Rauschenberg nuevo Robinson Crusoe, en un lugar aislado absolutamente similar a la Sandymount joyciana, entre el “crac, crac, crac del mar salvaje”, chocó con el único material que se encuentra en cualquier lugar del mundo: los pedazos de cartón. Se trata del objeto más residual de la sociedad de los consumos: es el objeto “paria”, el objeto que ya no sirve como contenedor y que tiene que ser reciclado o tirado. El cartón es uno de los trapos benjaminianos que Rauschenberg llama Glut, palabra pantagruélica que hace pensar en la saciedad, al empalago de una sociedad que no deja de vomitar aquello que acaba de consumir y que el artista-flaneur, a través de un montaje de partes, transforma en todo un cántico sobre el poder de los cortes, de la yuxtaposición y de la manipulación, y sobre aquel poder secreto que transforma cada accidente en encuentro. El resultado es su serie Cardboards donde los pedazos se vuelven esculturas tridimensionales, autómatas, transformers híbridos que recuerdan y rechazan a un tiempo la forma humanoide.

La parte final de Film Socialisme de Godard dedicada a Nápoles se abre con las palabras “Incluso más significativas que las estructuras profundas de la vida son los puntos de ruptura, su brusco y largo deterioro”: vemos así imágenes míticas de un barco, de estatuas rocaille y del Mediterráneo antiguo juntadas con otras de archivo de la Segunda Guerra Mundial, de la ocupación y de la “Peste del 1943” (la epidemia de cólera que afectó la ciudad), seguidas por insertos comerciales: entre otros, el dólar y el icónico paquete de Lucky Strike, manifestación de otra peste, el white noise de la sociedad de los consumos. La secuencia termina con un travelling lateral en una carretera desierta y repleta de basura en la Nápoles de hoy; es decir puros desechos, miseria explosiva que la ciudad engendra, en una lisiadura retroactiva de un espacio que su misma marginalidad ha vuelto nómada.

Ningún montaje es posible con el desecho final posmoderno, atómico: si, como dice Baudrillard, la apoteosis de la simulación es lo nuclear (puro poder de detención abstracto e hiperreal capaz de volver cualquier acontecimiento escenografía efímera), el desecho nuclear es la deyección última, invisible y no reutilizable de la sociedad de los consumos: el extremo objeto sin nombre (hasta las sociedades post-atómicas imaginadas por Philip K. Dick, donde surge el fenómeno siniestro del Kippel, mezcla asignificante de objetos anónimos similares a un budín).

En la novela de DeLillo Underworld el desecho nuclear es hecho explotar en una base subterránea; el resultado es un aura extrema y efímera (algo similar a la nube tóxica de otra novela DeLillo, White Noise), «[…] como una fábula en el aire atormentado de una civilización fantasma, un reflejo de la ruina del desierto».[36] Cerca de la base hay un “Museo” de la era atómica donde están expuestos fetos y especímenes deformes con las articulaciones desplazadas en lugares equivocados, guardados en frascos Heinz y ordenados en hileras, en una extrema y trágica variante del objeto Pop que se cruza con los del Benn de Morgue. Este lugar rizomático de repente se vuelve Hospital para los afectados por las radiaciones y, entre ellos, hay un hombre con una protuberancia pulsante en la barbilla, «[…] una cosa dotada de vida propia, algo embriónico y pulsante».[37] Y de nuevo, detrás de estas páginas de DeLillo, según un procedimiento que se parece a lo del Fold-in Method de Burroughs, es posible vislumbrar a Baudelaire que, en su breve y único texto sobre un sueño, nos habla de un burdel que, como pasa en el montaje espectral del contenido onírico, se vuelve Museo donde hay imágenes de fetos deformes y Hospital con un “monstruo” que, exactamente como el de DeLillo, posee una enorme protuberancia «[…] que da vueltas en torno a él como una enorme serpiente»,[38] que le impide caminar y que, de noche, cuando se junta con las chicas del burdel, él intenta ocultar.

One from the heart y el fin de todas las ficciones

One from the heart (F. Coppola, 1981) es una de las películas que quizás parecen resumir de mejor manera la condición de objetos que se han vuelto simulacros.

La película es rodada en una Las Vegas completamente reconstruida en estudio: no solamente el entorno (es decir un conjunto de calles “reales”) se ha vuelto escenografía (entorno de segunda generación), sino que, en lugar de ser el teatro estable de los eventos, se ha transformado en una interfaz móvil, líquida (entorno de tercera generación); en una continua interrelación entre superficies puras mucho más cercana al universo platónico de las ideas que al de las cosas materiales, hasta descomponerse según los caracteres de una anti-metafísica del brillo similar a las obras de arte minimalista compuestas por luces fluorescentes de Dan Flavin.

Reconstruir Las Vegas implica incrementar su parte de desierto, su almacenamiento inmaterial donde cada cosa es reanudada en simulacro.

En la película de Coppola la ciudad se reduce a la avenida principal (montaje de carteles luminosos), y al rincón afuera de las vías de los casinos donde viven Frannie y Hank, la pareja protagonista del film.

El primer espacio es caracterizado por la ausencia de coordenadas (espaciales: no hay interno o externo sino que los dos comunican a través de paredes porosas con función de sobreimpresión y traslado; temporales: no hay noche, sino un larguísimo día artificial).

En el segundo espacio, extrema partícula aparentemente afuera de la gran manipulación de todos los signos, el anochecer se vuelve radiación azul y “efecto noche” (como en la pecera de Rumble Fish), noche adjetival de la mera demonstración (no es día, es azul).

Hay también otros dos espacios más, que son espacios de la peregrinación: el de la secuencia laberíntica de internos que caracterizan la peregrinación de Frannie con el cantante Ray y la porción de desierto donde está el depósito de chatarra de Hank y donde él se junta con la bailarina Leila. Ambos espacios nos parecen relevantes.

El primero nos habla de la capacidad de Las Vegas de ocultar no la realidad, sino el hecho que la realidad ya no es real: este viaje ficticio de los dos amantes de una noche en una secuencia de escenas madres donde los acontecimientos traspasan el uno adentro del otro según un efecto rizoma: el baile en la calle; el gran balcón que da sobre el embarcadero donde esperan el falso barco felliniano; hasta el cuarto de Ray constelado de fragmentos “modernos” como las obras japonesas (y que conecta el interior a la idea de pequeño mundo cerrado donde hacen el amor etc.).

El segundo es un espacio liminar donde el desierto y la ciudad parecen involucrados en una cohabitación imposible. Desde un lado se trata de un lugar donde el Desierto parece afirmar sus caracteres de escena originaria, de potencia natural que con su extensión-sequedad-esterilidad rodea como una barrera en expansión el pequeño manantial de luces de la ciudad lejana que se ve detrás de las montañas; desde el otro es el lugar donde la Ciudad descarga sin parar su basura artificial (carros viejos; carteles de Casinos) dilatando su espacio de ficción, su vocación para el efecto especial y su poder de fantasmagoría en el corazón de la nada.

El depósito de chatarra es lo que Žižek llamaría exaptacion: se trata de aquellos espacios intersticiales que son utilizados con una función secundaria. Se trata de espacios vacíos que se manifiestan como “surgimientos colaterales” y subproductos necesarios de otra decisión deleuzianamente “menor”: sublevaciones populares que alteran un tejido estriado para instalarse con la marginalidad espacial de algo que llega desde otro lado y ocupa lo que ninguno utiliza.

Cohabitación imposible que se refleja también en la peculiar forma de rehúso del montaje alternado pensada por Coppola que, para mostrar las dos peregrinaciones simultáneas de los dos protagonistas, en lugar del corte de montaje, prefiere explotar todas las posibilidades del fundido encadenado y de la sobreimpresión. Por esto se sirve del artificio de una pared que, de repente, se vuelve transparente receptáculo para la escena que sigue, mientras la otra sigue también existiendo. No es algo casual. Como nos explica Metz, sobreimpresión y fundido encadenado se basan «[…] en trayectos mentales que mantienen una cierta desconexión de orden primario».[39] Si la sobreimpresión opera una forma de equivalencia parcial o simulada entre objetos distintos, el fundido encadenado «[…] es más estirado hacía el orden del consecutivo, puesto que una imagen termina reemplazando a otra, la equivalencia primaria de los dos motivos depende algo menos de la condensación y algo más del desplazamiento»[40].

Coppola utiliza ambos para hacer manifiesto el espacio que existe entre las imágenes que aquí desarrolla su aspecto de arena practicable por los deseos: jugando con la transparencia de las imágenes es posible transformar el plano fílmico en un estrato material que conecta en profundidad figuras diversas que pertenecen a momentos, lugares y planos de enunciación discrepantes. El plano parece aquí revelar más que su carácter de membrana de conexión, lo de un espacio que, completamente superficial, se presta a cualquier tipo de proyección y estratificación: El resultado es un plano-combine (Raschenberg), que parece asimilar distintas clases de objetos.

—Fetiches de la modernidad (no es una casualidad que el bar donde Leila baila dentro de un enorme cáliz de cristal mientras Hank la observa mirando hacía la cámara recuerde la invención del Bar de las Folies Bergiere de Manet y los juegos circenses de Toulouse-Lautrec y Seurat: ¿la capacidad de la postmodernidad no es la de asimilar el moderno y fagocitarlo?)

—Puros reflejos (el destello de las luces de los carteles).

—Medios de transporte vaciados de su función o que adoptan otra (los carros producen música o sirven para dormir o acoplarse; el barco se revela pura silueta que señala solo su vocación adjetival al tránsito: ¡Bora Bora! es la palabra mágica eternamente repetida que abre a la posibilidad de una ensoñada e imposible plenitud; o el avión que ahora es reproducido como modelo en escala y ahora sirve como lugar de separación).

El resultado es que el aspecto de suspensión concentrada ante el objeto moderno se vuelve aquí passing through, es deci,r un continuo movimiento de interrelación con lo virtual donde la manipulación directa u onírica es sustituida por una especie de especulación trasladada y completamente abstracta donde el objeto se ha vuelto ligero, neutro, hasta la abstracción de la línea pura y luminosa del signo-cartel en una extensión discontinua infinita. En este contexto las figuras se vuelven hologramas y, la interacción entre ellas, una experiencia completamente ficcional.

En el fin de la película hay un travelling en la avenida que conecta desierto y ciudad y, de repente, termina porque hay un cartel que lo dice, como en un cuadro de Magritte: Dead End. No trespassing. Ya no hay más calle, algo corta la posibilidad del tránsito y del travelling infinito en el estancamiento del encuadre de un paisaje pintado, como pasa al término del muelle de Santa Mónica en América de Baudrillard (que es la misma playa de Inherent Vice de Pynchon): se trata de un espacio de nadie donde la ciudad de las freeways infinitas y de la ausencia de centro, donde el paraíso californiano del tardo capitalismo hiperreal, irreal y sin sustancia, se acaba precipitando en un «[…] mundo casi de pueblo de pescadores»,[41] un pequeño Empordà de espectros dalinianos que termina con una muralla y un grafiti con el escrito Live or Die: tautología implacable (la misma del título de la película de Friedkin: To Live and die en L.A, otra búsqueda imposible de un corte, de un imposible espacio vacío en la continuidad infinita y drogada de la simulación infinita) tatuada justo encima al extremo margen, inscrita sobre la pantalla vacía donde terminan o se apagan todas las ficciones y los simulacros del Occidente tardío.

La Tabla

- F. de Zurbarán, Naturaleza Muerta, 1633.

- F. Botero, Orange, 1977.

- F. Botero, Orange, det.

- Velázquez, La Mulata o la cena en Emmaus, 1618

- V. Van Gogh, Un par de zapatos de cuero, 1889.

- A. Warhol, Diamond Dust Shoes. 1980

- N. Araki, Artista y modelo

- K. Wakamatsu, det. Yuke yuke nidome no shojo, 1969.

- Página revista erótica

- Foto zapatos de Auschwitz

- G. de Chirico, Naturaleza muerta con guante, 1916

- P. Picasso, Naturaleza muerta con silla de rejilla, 1912.

- J. Epstein, La caída de la casa Usher, 1928.

- F. Truffaut, La chambre verte, 1978

- Warburg, Atlas Mnemosyne Tabla 77.

- A. Nam June Paik, Tv-Garden, 1974.

- Christo, Botella empacada, 1958.

- WTC Laser, 2001.

- G. Morandi, Naturaleza Muerta, 1947

- WTC, 11/9/2001

- A. Warhol, Electric Chair, 1964.

- J. Carpenter, Prince of Darkness, 1987.

- A. Warhol, Big torn Campbell’s_soup Can (vegetable beef), 1962.

- J. Johns, Painted broze (Ale cans), 1960.

- E. Hopper, House by the railroad, 1925.

- A. Hitchcock, Psycho, 1960.

- R. Estes, Diner, 1971.

- R. Rauschenberg, Lake Placid/ Glori-Fried/ Yarns from New England (Cardboards), 1971.

- R. Lichtenstein, Meat, 1962.

- Soutine, Buey desollado, 1925.

- R. Lichtenstein, Eddie Dyptic, lado dx, 1962.

- C. Oldenburg, The Store, 1961.

- R. Goings, Still life with straws, 1978.

- A. Warhol, Close cover before striking, 1962.

- C. Oldenburg, Pepsi Cola sign, 1961.

- F. F. Coppola, One from the heart, 1982.

- F. F. Coppola, One from the heart, 1982.

- D. Flavin, Untitled, 1976.

- J. L. Godard, Histoire(s) du cinéma, 1999.

- A. Warhol Marilyn Monroe’s lips, 1962.

- Warhol-Basquiat-Clemente, 1984.

- R. Horn, Spirits, 2005.

Las Secuencias

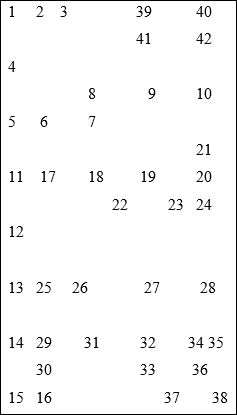

Secuencia 1: El objeto moderno (1-15; 19; 25; 30).

Es una recopilación que incluye (entre otros) los bodegones metafísicos de Zurbarán y Velázquez, aquellos espectrales por de Chirico, los cubistas de Picasso y el montaje warburghiano en la Tabla 77 del Atlas Mnemosyne con el título: “Emersiones del antiguo en la edad moderna” que incluye fotos de objetos cotidianos e imágenes cortadas de los periódicos y junta entre ellas El Masacre de Chio y Medea de Delacroix, la foto de la jugadora de golf, y las imágenes publicitarias de una línea aérea o de una marca de papel higiénico. Hay también dos internos: el de La Caída de la casa Usher por Epstein y el de La chambre verte por Truffaut.

Secuencia 2: El objeto postmoderno (20-24; 26-29; 31-39; 40,42).

Se trata de otra recopilación que va desde el montaje paratáctico de los labios de Marilyn a aquel de las sillas eléctricas por Warhol, desde las pantallas en la selva ficticia de Nam June Paik, hasta la obra al neón de Dan Flavin en un escenario del objeto fantasmal y simulacral de la postmodernidad.

Secuencia 3: Bodegones (1-4, 11, 12).

Es una secuencia de naturalezas muertas “animadas”: las hiperrealistas de Zurbarán y Botero con su búsqueda de tridimensionalidad (que el detalle agrandado de la superficie de la “naranja-cosa” subraya); la “naturaleza móvil” de Velázquez; la “naturaleza espectral” por de Chirico, que esconde una profundidad habitada; la “naturaleza geométrica” de Picasso con la inserción abrupta de la estampa de una silla de rejilla.

Secuencia 4: Zapatos, fetichismo de las extremidades, muerte (5-9).

La secuencia empieza con dos botas de campesinos de Van Gogh (su material, la madera, como nos sugiere Baudrillard, es más ligado a una idea “moral”, a la sustancia de la tierra y a la capacidad de guardar el tiempo en sus fibras); después hay las botas femeninas de Warhol que abren al concepto de fetichismo de las extremidades, puro conjunto aleatorio de objetos inertes que, como sugiere Jameson, han perdido la capacidad de ser devueltos al contexto vital al cual han pertenecido; un pie de mujer en un una película del cineasta japonés K. Wakamatsu; una variación de Araki sobre el tema pintor y modelo y la página de un cómic erótico que replican el mismo gesto de goce fetichista para los pies; la imagen “a pesar de todo” de la montaña de zapatos desde un campo de concentración que abre a la secuencia 10 de la relación entre objeto inorgánico y muerte.

Secuencia 5: La condición espectral (13, 14; 36, 37).

Se juntan todos los frames que derivan de películas: el interno despojado de la Maison Usher de Epstein; aquel lleno de luces de la “Chambre” de Truffaut; las de One from the heart de Coppola con el simulacro de la bailarina que llena la pantalla con el espectáculo vacío de su pura superficie. Imágenes que también hubieran podido pertenecer a la secuencia: la de la gruta de la muerte iluminada con las velas de las almas en Macario de Gavaldon; y la del sepulcro con las velas en Der mude Tod de Fritz Lang (que Godard junta a través del artificio ghostly de la sobreimpresión, con imágenes traídas de Johnny Guitar de Nick Ray en Histoire(s) de Cinema).

Secuencia 6: La carne verdadera (29-33).