Resumen

El presente trabajo desarrolla un esbozo del programa filosófico de la modernidad occidental, concentrándose especialmente en la «subjetividad» como presupuesto básico operativo, y analizando su parentesco estructural con las premisas de la religión cristiano-paulina.

Palabras clave: sagrado, sujeto, Modernidad, técnica, cristianismo, nihilismo.

Abstract

The present work develops an outline of the philosophical program of western modernity, concentrating especially on “subjectivity” as the basic operating presupposition, and analyzing its structural relationship with the premises of the Christian-Pauline religion.

Keywords: sacred, subject, Modernity, technique, christianity, nihilism.

¡Desdichado de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?

Romanos, 7:24

No más salvación: es el más odioso de los subterfugios

Georges Bataille

La historia de la filosofía moderna occidental puede leerse como un ingente proyecto de absorción y secularización de los fundamentos últimos de la teología cristiana. Semejante hipótesis puede parecer, en principio y no sin algo de razón, excesiva; su defensa, en efecto, significaría una tarea de gran rigor, y no podría consistir sino en un despliegue de las principales directrices del proyecto filosófico de la modernidad, mostrando en ese mismo movimiento que los motivos y las fuerzas que operan en él son, en último análisis, los mismos que podemos encontrar en el corazón del dogma cristiano en general, y del paulino en lo particular. En honor a la precisión, diremos pues que los fundamentos teológicos objeto de dicha absorción y secularización corresponden a la vertiente más radical del cristianismo, es decir, a aquella que encuentra en San Pablo su principal teórico y cabecilla político. Por ello, en el presente trabajo hemos elaborado tan sólo un esbozo de lo que esta tarea implicaría.

Bien es cierto que el movimiento cristiano no se deja reducir a unificaciones simplistas o a intentos de esquematización excesivos. Sus premisas doctrinales son múltiples y en ocasiones contradictorias; pretender incluir bajo el rótulo «cristiano» a un sistema de nociones y conceptos plenamente articulados entre sí, es, en efecto, excesivo.[1] No obstante, sostendremos que en el caso del cristianismo paulino —que es, en última instancia, la médula de todas las vertientes de esta religión revelada— es posible reconocer el tema fundamental de todo cristianismo pasado, presente y porvenir. Sin las tesis sostenidas en el epistolario del apóstol, ninguno de los postulados “secundarios” del movimiento cristiano pueden sostenerse. En este sentido, las querellas teológicas sobre algunos puntos doctrinales de esta religión jamás tocan o tocarán los nódulos centrales explicitados en dichas epístolas.

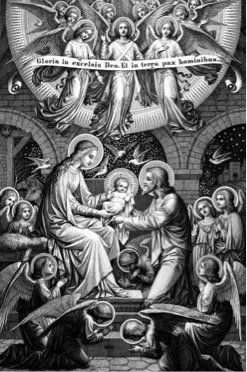

La subjetividad cristiana se instala, de entrada, en una experiencia de total desamparo y desesperación máxima: una súplica sin respuesta que testifica de la ruptura angustiante entre la creatura y el Creador, una distancia que, viviéndose como indigencia y abandono, es además el heraldo de la trascendencia y el consecuente agotamiento del paganismo antiguo. El sujeto cristiano es el resultado de un acontecimiento -quizás el acontecimiento por excelencia- que significó una ruptura histórica al mismo tiempo que la fundación de la Historia misma: Dios, por gracia de su infinita bondad y suma caridad, se compadece y se encarna: deviene hombre. La Humanidad de Cristo es la evidencia tangible de la reconciliación del Padre celestial con sus hijos terrenales, la manifestación incontestable del Dios viviente. Por tal razón, el Cristo crucificado, clamando el pavoroso abandono del Padre, constituye el momento clave del relato cristiano,[2] ya que sólo ese tránsito por la pasión de la extrema orfandad puede hacer de Dios un Hombre. Toda la clave de la subversión cristiana cabe en ese episodio: un Dios que sufre por amor, muere y resucita en la unidad de la comunidad espiritual.

La idea del Dios encarnado, la noción de un Dios que manifiesta su amor a los hombres padeciendo con ellos, es quizá una de las de mayor magnitud en la civilización occidental, una idea difícil de calibrar, y que otorgó, además, los pilares sobre los cuales se fundaría el ambicioso proyecto de la modernidad. Parte de esta radicalidad y hondura se debe, en principio, a la subversión que el Dios crucificado supuso para la experiencia religiosa, y en particular para lo que suele considerarse su “objeto”: lo sagrado. En su ya clásico e imprescindible análisis del tópico, Rudolf Otto ha señalado con pertinencia el carácter extra-moral del sentimiento religioso y de su objeto específico: lo numinoso. Lo sagrado (das Heilige) queda definido, en su nivel afectivo, como “un reflejo sentimental, primigenio y característico, que puede ser indiferente a la ética”.[3] Es decir, lo sagrado, menos su componente moral y racional.[4] La experiencia del numen -el mysterium tremendum- alude al sentimiento de sumo terror que se vive en presencia de un “algo” (lo numinoso) que excede cualquier categoría conceptual o moral, arrancando al sujeto de la esfera familiar en que usualmente habita, exponiéndolo así a una divinidad poco o nada favorable o solícita para con los menesteres humanos.

Lo importante, aquí, es el acento colocado sobre la irrupción, al interior mismo de campos usualmente vinculados a la hospitalidad y la seguridad, de una presencia totalmente extraña, índice de una contundente amenaza para el sujeto y el fundamento de toda racionalidad. Una súbita anulación de la «subjetividad» está frecuentemente asociada a dicha experiencia. Presencia, como decimos, extraña, extraordinaria, insólita: ominosa.[5] Lo «sagrado» indica o alude a experiencias y campos de la existencia que quedan absolutamente sustraídos de la disposición humana, disolviendo con ello -y esto es de suma importancia- la supuesta primacía y valor del sentimiento y la «personalidad» humana. Naturalmente, es este un «sagrado» que será siempre inaceptable para los que “sólo quieren reconocer en la divinidad la familiaridad, la dulzura, el amor, la bondad y, en general, atributos y aspectos en relación positiva con el hombre”.[6]

No suscribimos, desde luego, al intento de Otto por hacer de esta experiencia y de su objeto un acontecimiento sobrenatural. Su apelación a la trascendencia para dar cuenta de este sentimiento de creatura e íntima dependencia resulta insatisfactoria, aunque satisface desde luego las demandas estrictamente teológicas (protestantes) del estudio. A pesar de todo, lo que sin lugar a dudas nos parece decisivo en este análisis es, por un lado, la tajante separación de «lo sagrado» de cualquier clase de consideraciones morales o edificantes, y por el otro, la separación igual de contundente entre este sentimiento religioso de lo numinoso y los aspectos benéficos o provechosos del mismo, sea en el sentimiento mismo o en las supuestas consideraciones racionales del numen para con los deseos humanos. Así entonces, lo numinoso señala siempre una región de «absoluta exterioridad», una potencia disolvente, en franca oposición al carácter edificante de la «comunidad» y sus bastiones de instrumentalización de la naturaleza. Lo sagrado es, en suma, la deflagración (momentánea o definitivita) de todo lo que encuentra fundamento en el sujeto racional y moral.

Tal parece, pues, que lo decisivo en la experiencia religiosa del numen es su carácter desabrigado y fortuito, su completa falta de garantías morales y salvaguardia de la particular sensibilidad humana, su rasgo de encuentro imprevisto, siempre y necesariamente injustificado. Es la constatación —excelsa y pavorosa a un tiempo— de la entera ausencia de consideraciones morales o racionales para con los existentes finitos. Nada de benevolencia, condescendencia o entendimiento: la experiencia religiosa de lo sagrado es una experiencia de la gratuidad. Con este último término nos referiremos a todos aquellos hechos y acontecimientos que no están regidos ni dirigidos por una «inteligencia», sea esta natural o sobrenatural. Bien visto, es posible constatar que, en última instancia, se trata de todo lo real. La oposición (afectiva o intelectual) a este carácter azaroso ausente de consideraciones finalistas de cualquier clase es el signo inconfundible de una experiencia moral del mundo. No será difícil observar en este rechazo una actitud profundamente infantil en el sentido kantiano[7] al mismo tiempo que común y distintivamente moderna, como tendremos ocasión de corroborar.

Moralista, en tal respecto, es la intolerancia para con ese carácter de enigmático don de toda existencia, cualquiera que sea. En este contexto, y según apunta en un escrito de juventud el filósofo francés Clément Rosset, “no hay nada más profundamente antirreligioso que esta incapacidad moral para asumir el don”.[8] Religioso, desde este ángulo, es el asombro originario ante y por una potencia indisponible, neutra y extra-moral, la (siempre) sorpresiva irrupción de una fuerza soberana que no se deja subsumir por categorías humanas de ningún tipo. Religioso es, por consiguiente, la experiencia del fin del mundo, el borde y límite del empleo y la funcionalidad racional. Sagrada es la súbita interrupción del dominio y la preeminencia humanas.[9] Por tal motivo, para una “religión moral” lo sagrado estará desde siempre vedado:

Ahí donde el hombre religioso se asombra por un don, el hombre moral estima que hay una respuesta a su espera. Si el mundo es respetable y la “Creación” admirable, es porque responden a mis deseos. […] La sorpresa ante el ser, fundamento original del sentimiento religioso, fue sumergida y olvidada por completo bajo un fárrago de consideraciones morales, me refiero a consideraciones normativas y finales.[10]

Ese fárrago no es más que la captura de lo real en un dispositivo teleológico, que orienta la (siempre hipotética) totalidad de lo existente hacia la humana finalidad y provecho; consideraciones normativas y finales desde las cuales un sujeto estima admirable el hecho de que la «Naturaleza» entera se le acerque solícita para ofrecer sus provechosos bienes. Desde luego, en esta valoración moral tal naturaleza aparece admirable sólo cuando este acercamiento solícito tiene lugar, rechazando en bloque ―como desvíos o errores― todo el cúmulo de fenómenos que contradiga esta supuesta prueba de condescendencia. La idea misma de «Naturaleza» tiene, como es notorio por sí mismo, una gran carga moral, asociada como lo está a un supuesto carácter “bondadoso” y “benéfico”, vista como una fuente inagotable de recursos y materia prima para el trabajo de edificación civilizatoria. En cualquier caso, este finalismo moral suprime lo propiamente religioso del encuentro con el numen. Clément Rosset vuelve a apuntar: “Nada más irreligioso, en consecuencia, que todas esas nociones llamadas religiosas […] ignora, lo repito, esa sorpresa original frente a toda existencia, para no respetar más que la antípoda de esa sorpresa, a saber la cualidad que tiene el ser, cuando la tiene, y cuando la tiene solamente, de responder a sus previsiones y a su espera”.[11]

Creer encontrar, en la determinación particular de ciertos campos de la existencia, la marca de un diseño ventajoso, la obra de una inteligencia, independientemente del formato que esta adquiera, sea como voluntad divina o imperio de leyes matemáticas, es síntoma de una decadencia de la sensibilidad propiamente religiosa y una consecuente exacerbación del interés profano que termina por atrapar en una delirante ensoñación a los seres humanos.

Que exista un más allá de la utilidad —humana o de cualquier tipo— es el rasgo distintivo de lo que Georges Bataille llamó soberanía,[12] manifiesta en el carácter sacrificial y festivo del sentimiento y los rituales religiosos. El dispendio testifica de una experiencia en la que el principio de individuación, con sus respectivas estrategias de acorazamiento y protección, queda desbordada por un flujo de «inmanencia», una introducción de la continuidad en la discontinuidad de la conciencia individual. Se trata de gestos y rituales que afirman la profusión inútil de lo inmanente, incluso en detrimento de la integridad del individuo y su conciencia. Lo soberano es lo que queda siempre sustraído a la circulación profana de las mercancías y los intereses de la auto-conservación, el costado pródigo de la existencia humana, un costado que permanece oculto para la conciencia aislada (discontinua) de la exuberancia del devenir. Por tal motivo, lo divino aparece, según el francés, como lujo, excedente, fasto, y, en suma, como milagro: “lo divino no es sin duda más que un aspecto de lo milagroso. No hay nada milagroso que no sea en un sentido divino. Nada divino que no sea al mismo tiempo milagroso”.[13] El milagro, y en esto seguimos a Bataille, nada tiene que ver con la interrupción o detención del curso natural de las cosas, jamás es la irrupción de un supuesto acontecimiento sobrenatural, de ningún modo significa la intervención de una facultad trascendente en el seno de la inmanencia. Lo milagroso es, por el contrario, el carácter radicalmente azaroso e improbable de toda cosa venida a la existencia, la no-necesidad de su aparición misma, el aspecto de inescrutable misterio de lo real, un misterio que lo es justo por no haber sido previsto bajo ningún orden de racionalidad o inteligencia.

Un instructivo estudio de esta experiencia religiosa del milagro —que siempre es, de una u otra forma, una experiencia estética— puede encontrarse en el texto que Aldous Huxley dedicó al análisis de un experimento que tuvo lugar en mayo de 1953, cuando el escritor ingirió, disueltas en medio vaso de agua, cuatro décimas de gramo de mescalina. Lo que en ese lugar Huxley tuvo a bien llamar “visión sacramental de la realidad”[14] es precisamente un encuentro —en este caso inducido por la ingesta de un potente psicotrópico— con la inhospitalidad y máxima solemnidad de lo sagrado. A propósito de ello, el autor destacó, por principio, la ruptura con la «cotidianeidad» de los objetos en tanto tales, es decir, de los objetos en su determinación de útiles, en apariencia incluidos desde siempre y para siempre en una esfera familiar y doméstica, inscritos así en un nivel de circulación profana donde todo está destinado a favorecer producciones que conservan y favorecen al individuo y su autonomía. Frente a un florero que contenía un ramillete de colores disonantes, Huxley presenció lo que a su juicio no era sino “el milagro, momento por momento, de la existencia desnuda”.[15] Lo milagroso es la existencia en su inclemente e indescifrable donación, ni más ni menos. El acontecimiento, menester es señalarlo, pronto se convirtió para el osado experimentador en algo estremecedor. Mysterium tremendum. La desmesura de este infinitamente matizado flujo senso-perceptivo cancelaba de entrada la posibilidad de aplicar categorías binarias clásicas, comenzando por la de sujeto y objeto, ya que, en este punto, dicha distinción había dejado de tener relevancia y sentido:

Tuve bruscamente la impresión de que el asunto estaba yendo demasiado lejos. Demasiado lejos, aunque fuera una ida hacia una belleza más intensa, hacia un significado más profundo. El miedo, según lo advierto al analizarlo en retrospectiva, era a quedar aplastado, a desintegrarme bajo la presión de una realidad más poderosa de la que una inteligencia, hecha para vivir la mayor parte del tiempo en el cómodo mundo de los símbolos, podía soportar.[16]

Esta sensación de exposición ante una presencia disgregante está lejos de ser accesoria o secundaria. La cercanía del numen pone al sujeto en un espacio de riesgo y apuesta donde no hay ninguna clase de garantía para los intereses edificantes ni los afanes anticipatorios de inmunidad. Se trataría, forzando un poco el término, de la experiencia de un saber, aun si no del tipo “tradicional”, esto es: un saber de la inmanencia. “Saber es darse cuenta, siempre, de la realidad total en su diferenciación inmanente”,[17] saber que lo milagroso es, por sí solo, lo existente en su carácter unívoco, vale decir: en su capacidad y potencia de producción autónoma, sin necesidad de la intervención de poderes, facultades o favores exteriores, es decir, trascendentes.

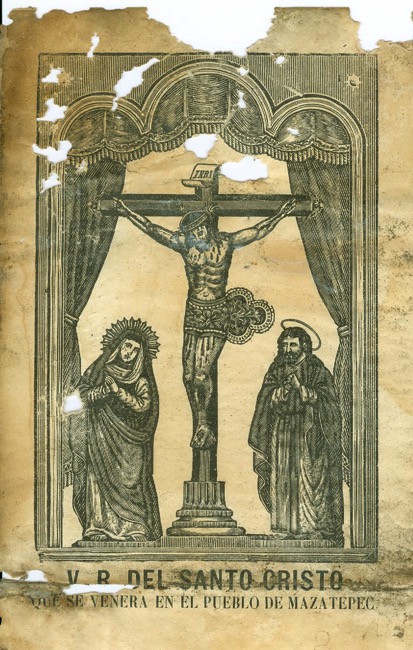

Así entonces, teniendo en perspectiva esta aproximación a «lo sagrado», el abordaje de la religión de la cruz resulta mucho más esclarecedor. La narrativa cristiana supuso una transformación radical de la experiencia religiosa ―por no decir su acabamiento―, un viraje decisivo que consistió en pasar de una experiencia inhóspita de «lo sagrado» a una propiciatoria de «lo divino».[18] El misterio del Dios en la cruz se resuelve, en último análisis, de esa manera: el Dios cristiano es la muerte de lo sagrado. A partir de este momento, se observará una estrategia (delirante) de humanización de todo lo inhumano. Dios mismo, en su infinita distancia respecto del mundo humano, termina por retornar a él y fundar comunidad en un inverosímil acto de amor. Es precisamente en esto, en la clausura del abismo entre lo humano y lo no-humano, que el cristianismo cerró ―aunque no de manera definitiva― el acceso a una experiencia de lo sagrado. Podemos definirlo de esa manera: lo divino ―es decir, lo cristiano― es la reconciliación de la inhospitalidad de «lo sagrado» con el mundo profano de la utilidad y el usufructo humanos. En tal respecto, y sólo en él, podemos afirmar que no hay experiencia posible de lo sagrado en el contexto salvacionista de la religión cristiana: reconciliarse con lo sagrado es disolverlo. En el relato cristiano-paulino, el abandono de Dios es sólo el preámbulo a su impagable acto de bondad y piedad para con nosotros. El momento de la «negatividad» no se agota en sí mismo; en la dialéctica salvacionista, la «negatividad» es tan sólo la fuerza de una «positividad» verdadera y auténtica.

La dinámica sacrificial sufre aquí una torsión importante, pues al tornarse la divinidad misma el objeto del sacrificio, queda introducida toda una maquinaria de expiación que hará estragos en el cuerpo social, político y físico. La mortificación es una pieza clave de la máquina expiatoria porque presupone el que muy probablemente sea el tema por excelencia del cristianismo: la necesidad de morir a la vida para resucitar incorrupto en la otra.[19] Esta lógica, de la que Hegel sabrá extraer sus últimas y definitivas consecuencias, estipula que no hay verdadera divinidad si no es pasando por la muerte. La noción misma de un «poder de la negatividad» no se comprende de suyo fuera de este contexto. Sólo el Espíritu Santo «la unidad de la comunidad universal» puede hacer de la muerte es decir, de la indisponibilidad radical y del sinsentido absoluto un poder infinito a disposición del deseo humano. Esta lógica, impensable en el marco del paganismo, hace del cristianismo un nihilismo plenario y cumplido. El Dios trinitario, viviendo su propia muerte, extrae de su propia aniquilación la salvación de los hombres. Que lo máximamente valioso «la divinidad en persona» se sacrifique en beneficio de la necesidad humana: ese giro es decisivo para comprender la historia de Occidente. La mismísima muerte signo del fin de todo «recurso» o «posibilidad» de lo humano es, gracias a la intervención del amor abnegado de Dios, provechosa y rentable.

En su célebre crítica a la religión cristiana, Ludwig Feuerbach propuso una tesis célebre que logró mostrar uno de los aspectos centrales de la religión salvacionista: el cristianismo es un humanismo ateo.[20] Y es que, para el filósofo, la doctrina cristiana es en última instancia una divinización de lo humano y su poder (racional) de gestionar la totalidad de la naturaleza para la construcción de cultura y civilización. Para él, en consecuencia, el de San Pablo es un dogma que como religión sólo es cuestionable en la medida en que mantiene alienada su auténtica esencia y su verdadero objeto, que no es otro sino el Hombre mismo. La contradicción entre lo humano y lo divino es sólo ilusoria, pues en el fondo se identifican: todo el contenido de la divinidad cristiana es una exaltación de lo humano.[21] En este sentido, no hay tal cosa como una experiencia de la «exterioridad» en la veneración religiosa, sino un mecanismo de extrañamiento en aras de la adoración propia. Lo que nos interesa rescatar de la tesis feuerbachiana es su señalamiento de la identidad «humano-divino» y del importantísimo papel que juega en ello la exaltación y exacerbación de la subjetividad. El personalismo del Dios cristiano no es una característica de la que se pueda prescindir, pues garantiza el estatuto humano del poder materializado en el objeto de culto. En esto se distingue netamente de los panteísmos orientales, en ser una divinidad moral interesada en el bienestar humano.[22]

Feuerbach insiste en que lo distintivo del cristianismo, separándolo así de manera definitiva de las tradiciones y formas religiosas del paganismo, es precisamente la figura de Cristo, a saber: la presencia de una personificación de la unidad entre lo divino y lo humano.[23] Lo que resulta desconcertante en la imagen del Dios humillado, del Dios que se despoja de su dignidad por amor a los hombres, es para nuestro filósofo la consecuencia del mecanismo de alienación propio de las formaciones religiosas, que no permiten contemplar de manera adecuada la esencia de esta glorificación humanista. Desde luego, no adherimos aquí a la propuesta humanista de Feuerbach -rescatar el contenido verdadero de su forma religiosa inadecuada-, pero no podemos subestimar la importancia de su clarificación de la identidad Hombre-Dios en el núcleo del dogma cristiano.[24] La introducción en esta religión de la noción de Providencia pone suficientemente de relieve su giro distintivo. Si el cristianismo puede postular la idea de un Dios que garantiza la bondad del Orden universal que rige la totalidad de lo existente, es porque previamente ha habido una exacerbación de la subjetividad, poniendo el personalismo en primer plano. Esto podría explicar, aun si parcialmente, la importancia que fue adquiriendo la salvación, entendida como adquisición de inmortalidad personal, como eternización del sujeto autoconsciente, esto es: del yo.[25]

El paganismo nunca fue tan lejos en este punto: la exaltación de la subjetividad brilla por su ausencia en las religiones y las tradiciones greco-romanas. El quiebre entre paganismo y cristianismo encuentra su lugar en la sustracción que éste hace del «hombre» respecto de la totalidad del mundo. Lo humano queda así referido a un horizonte «sobre-natural», extrañado casi por completo del resto de la naturaleza; lo que Feuerbach llama «panteísmo» hace referencia a la continuidad ininterrumpida entre el reino natural y el humano, en completa ausencia de un quiebre o ruptura que permita instalar una jerarquía entre ambos: “El panteísmo identifica al hombre con la naturaleza […]; el personalismo lo aísla, separa al hombre de la naturaleza, lo convierte de una parte en un todo, en un ser absoluto por sí mismo. Ésta es la diferencia”.[26]

Aquí está lo esencial: que el «hombre» se distinga de la «naturaleza».[27] Esta idea tendrá consecuencias importantísimas y casi incalculables. Semejante «absolutización» de la subjetividad quedará reforzada, además, por toda una serie de «tecnologías del yo» -siguiendo en esto la propuesta de Michel Foucault-[28] que propiciaron la aparición de una «interioridad» que, de San Agustín a Descartes, será uno de los pilares fundamentales del proyecto moderno. En consecuencia, no debemos desestimar ni perder de vista la contribución de Ludwig Feuerbach. El cristianismo se distingue del paganismo -y de toda formación religiosa anterior, incluidos el resto de los monoteísmos- en tres puntos principales, articulados entre sí: a) la exacerbación de la «interioridad» subjetiva y su consecuente énfasis en la salvación personal; b) la condescendencia radical de lo divino para con el deseo y el «sentimiento» humano; y c) la «sustancialización» del sujeto y su respectivo «extrañamiento» del resto de la realidad.

Antes de continuar, y para mayor claridad expositiva, es menester retomar y retener la siguiente hipótesis, ya esbozada en el transcurso del trabajo: «lo sagrado» designa la experiencia de un inexorable «exterior» del mundo y el deseo humanos. Es el encuentro espontáneo con las fuerzas de la inercia y la contingencia, una interrupción y cortocircuito de la circulación profana de los objetos, una suspensión (momentánea) de los poderes que velan por la estabilidad y la conservación de la subjetividad, una experiencia humana de lo radicalmente no-humano. Es, en suma, la experiencia de lo real. Tal sería, según lo que se ha venido hilando, la experiencia religiosa de fondo, por completo independiente de las formas institucionales que intenten apropiársela y burocratizarla. Ese encuentro ―ajeno a cualquier proyecto, planificación o estrategia― constituye la base de la sensibilidad religiosa, es su principio y su matriz. La religión del Dios trino subvirtió de manera profunda esta experiencia, o, para ser más exactos, la invirtió, haciendo de lo inhumano[29] un espacio de potencial fuente de utilidad y conservación.

Sostenemos, pues, que el fundamento del cristianismo es este relato de reconciliación propiciatoria con las fuerzas de la «exterioridad», un relato que funda comunidad bajo el supuesto de un derecho “divino” a la disposición de un campo de «objetividad» ilimitado.[30] La muerte de lo sagrado ―la operación de la cruz― abre la posibilidad de pensar al mundo como «totalidad» o «campo» de objetos susceptibles de manipulación instrumental. El poder ilimitado del Padre Trascendente sólo se hace efectivo al descender a la tierra en la unidad de la comunidad espiritual. Pablo insistió sobre el carácter universal[31] de la comunidad fundada por el sacrificio divino, y permitió desplegar una unificación política de todos los “pueblos y razas” del planeta. Esta unidad de los pueblos, junto a la introducción de la categoría de «lo universal» y la respectiva concepción del mundo como «espacio de objetividad», hacen de Pablo y su religión uno de los cimientos fundacionales del proyecto moderno de la civilización occidental. A partir de este relato y su fuerza e impacto político y cultural, la tradición pagana llegará a su ocaso y el proyecto de la modernidad tendrá su alba.

En tal sentido, el carácter escatológico del mito cristiano no puede pasarse por alto. La noción de acontecimiento es una pieza clave del destino cristiano de Occidente y su característico talante moderno. El descenso del Padre en la persona del Hijo supone un cisma histórico, o, para ser más precisos: funda la Historia. La manifestación del amor de Dios a los hombres se efectúa a través de la revelación de su divino plan, que consiste no en otra cosa sino en aparecer en la Historia como promesa de salvación y juicio final. Desde entonces, el devenir «histórico» es una “odisea del espíritu”, una historia moral de redención. Occidente adquiere así, en efecto, su carácter de «proyecto», adquiere un fin y una meta. La modernidad es, precisamente, el acontecimiento, la ruptura histórica, la manifestación temporal de un destino por cumplir, una promesa de salvación y bienaventuranza en la que la comunidad universal, la totalidad de “todos los pueblos y todas las razas”, será redimida por la presencia del Dios en la tierra. Es por estas razones que el apóstol Pablo exhortaba a las comunidades cristianas a abandonar el pasado en favor de un futuro henchido de promesas y esperanzas.[32] Si Cristo bajó a la tierra, fue precisamente para recordarnos que hay un fin, en el doble sentido del término: una meta y un límite. Para el cristiano, la historia ya no está sometida a las inmorales y ciegas fuerzas de lo aleatorio: con Cristo tiene un destino.

El descenso vertical de Cristo rompe el círculo de la inmanencia absoluta en que habitaba el pagano, colocando a las pasiones de expectación en un primer plano, donde el futuro como horizonte de resarcimiento prometido tomará cada vez más un papel central. Las teorizaciones de San Agustín son, en este respecto, bastante esclarecedoras, y su versión secularizada -el «progreso»- continúa produciendo altísimas expectativas.[33]

Continuando esta línea de trabajo, podemos pensar el destino de la civilización occidental como el despliegue y la cumplimentación de un proyecto metafísico-nihilista. Ese despliegue nihilista, lo diremos sin demasiados rodeos, es la efectuación y el triunfo definitivo del dogma cristiano. De hecho, el proyecto moderno encuentra en el motivo de la mortificación uno de sus pilares más importantes. El trabajo de la cruz sobre el cuerpo permite comprender esta idea.[34] Mortificar implica siempre un proceso de objetivación -esto es: de puesta a disposición de la subjetividad y su poder representacional-, proceso que, en su voluntad ilimitada de domesticación, termina por aniquilar – o al menos abandonar en un indigente olvido- aquello que, justo por no valer nada, queda fuera del circuito de lo intercambiable y profanable, ajeno por completo al «valor de uso», y, en consecuencia y de modo paradójico, infinitamente valioso. Domesticar la tierra es precisamente eso: hacer de ella una esfera doméstica, gracias a la permanente transformación de la «totalidad de lo ente» en una infinita reserva de objetos. Es, bien visto, la eliminación (pretendidamente absoluta) de la «exterioridad» y su transformación en objeto y resultado de una «interioridad» que se pretende incondicional. Reducir el cuerpo y la tierra a nada que no sea mercancía, artículo, baratija, objeto, resto… desecho.

Es en este respecto que el diagnóstico de Eduardo Subirats nos parece muy acertado: “La nada, si así queremos llamar a esta negación del ser en el seno de la propia existencia o, con otras palabras, la reflexión negativa del ser o nihilismo absoluto es el principio teológico, moral, epistemológico y político en el que se funda la soberanía de la conciencia moderna”.[35]

Lo esencial del proyecto moderno —y en esto reside su íntima conexión con el dogma cristiano, por no decir su identidad de fondo— es hacer de la expiación mortificadora el centro de gravedad político, cultural y ético de la civilización. Hacer del nihil (Dios) un poder político de sujeción y dominio, la posibilidad de una productividad sin límites a partir de una sistemática ab-negación: tal sería el secreto y el misterio de la modernidad occidental. Se trata de un asedio de lo sagrado-inmanente por parte de lo divino-trascendente; un mecanismo que consiste en instalar aparatos de dominio y juicio de todo lo existente a partir de un esquema jerárquico y binario. Defenderemos, entonces, que hay una identidad estructural entre el cosmos cristiano y el universo moderno. En el paso de la antigüedad (greco-romana y medieval) a la modernidad hay menos ruptura que continuidad y sofisticación del proyecto cristiano.

Por todo esto, y en beneficio de la claridad expositiva, proponemos pensar al nihilismo no como el fracaso del programa metafísico de la modernidad, sino como su triunfo total. En efecto, uno de los objetivos principales del programa metafísico consistía en poner su objeto específico (el Ser) a disposición del poder de la representación intelectual y los dispositivos conceptuales.[36] En este sentido, resulta plenamente inteligible que la gran tradición metafísica de Occidente desembocara en una «teoría del conocimiento», en un intento por esclarecer las condiciones trascendentales de producción del conocimiento, con el correspondiente apogeo que tuvo en el idealismo alemán. El «sujeto» ha sido la figura central del programa metafísico de la filosofía occidental, y su efectuación en la modernidad como técnica no es comprensible fuera de ese contexto. El nihilismo no es, en este sentido, un simple rasgo secundario del proyecto moderno y del cual este pudiera prescindir sin menoscabo de su estabilidad estructural. El nihilismo es el modo en que los elementos constituyentes de la modernidad se articulan entre sí: es la consecuencia última de la metafísica del sujeto. La pérdida del valor —en toda su riqueza semántica: como fuerza, potencia y valía— es el efecto de una operación orientada a la clausura del numen en pos de la dominación técnica, siempre a través del programa (metafísico) de objetivación representacional de lo real.[37]

Esta operatoria propia de la modernidad se torna inteligible al reconocer su identidad arquitectónica con la doctrina cristiana: se trata, en lo fundamental, de una negación del carácter inhóspito e indisponible de la existencia en favor de un diseño de aseguramiento e inmunización. Nada más moderno y nihilista, en consecuencia, que la ansiosa necesidad cristiana de salvación. La máquina expiatoria de la modernidad sigue siempre un proceso de unificación redentora: se trata de un sacrificio y anulación definitiva del numen —del carácter extraño, indiferente e insólito de las fuerzas de la exterioridad— que suprime en ese mismo giro la condición trágica del animal humano, esto es: la mortalidad. Imposible no recordar aquí las desconcertantes palabras del apóstol:

Porque es preciso que lo corruptible se revista la incorrupción y que éste ser mortal se revista la inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido sorbida por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?[38]

Para poder comprender en toda su extensión la perplejidad que este anuncio causaba en el mundo pagano, es necesario pensar lo que sin mucha dificultad podemos considerar el soberano e insuperable misterio: la muerte.

Para ser más precisos, habremos de hablar menos de “la” muerte que de un horizonte de finitud y de una condición mortal. Esto, por principio, subraya el hecho de que no podemos entender la muerte como un simple límite de la existencia, como si se tratase de un acontecimiento entre otros, siendo como lo es, de hecho, la imposibilidad de todos los acontecimientos. En último término, la muerte es lo impensable. Destaca sobre todo su gratuidad, su completa falta de sentido, su resistencia a quedar inscrita en una narrativa cerrada y plenamente articulada. El fin de una vida humana, lejos de ser una “clausura” que permitiese atisbar un significado o alguna línea argumentativa más o menos inteligible, hace que la vida misma aparezca como un acontecimiento esencialmente injustificado y arbitrario. En última instancia, y esto se muestra con una evidencia de hierro, la muerte siempre es en vano. Entendámonos: una vida jamás obedece a ningún fin, se pretenda este inmanente o trascendente, innato o adquirido, ganado o heredado, buscado o encontrado. Los incontables eventos que tienen lugar dentro de una vida pueden tener una finalidad (adquirida), obedeciendo a ciertas necesidades pragmáticas bien determinadas, pero el conjunto siempre aparecerá in-significante.[39] Ninguna vida puede pasar por encima de su propia muerte, y jamás ninguna estrategia será suficiente para cancelar este hecho, ya sean hijos que nos sobrevivan, obras que velen por nuestro nombre o acumulación de bienes y propiedades que pervivan grandes cantidades de tiempo. Ser mortales, vivirse y saberse finito, es también experimentarse despojado en la intemperie del enigmático azar. Cuando el fin de una vida sobreviene, las palabras del poeta cobran todo su valor: nada habrá tenido lugar, nada, sino el azar.

Esta nuestra condición mortal lejos está, no obstante, de disminuir la fuerza y la potencia de una vida. De hecho, es precisamente este horizonte de finitud el que confiere a la vida, a toda vida —humana o no— un semblante milagroso. Ninguna de nuestras obras añadirá jamás un ápice de sentido a nuestro paso por la tierra, pero es en este carácter pasajero donde luce esa su singular nobleza. El fin de una vida la devela en su extraña cualidad de lujo, de paradójico fasto e inverosímil eclosión. No es nunca una fábula, y todo intento por extraer de la muerte alguna enseñanza termina invariablemente en desvaríos y ensoñaciones, cuando no en barbarie y cruda violencia. Por tal motivo, cualquier pretensión o deseo de inmortalidad es un atentado contra la dignidad trágica de la existencia mortal. Paradójicamente, pretender la eternidad termina por mortificar la vida real: la rebaja y la devalúa. La clave de bóveda de todo nihilismo, cualquiera sea su formato, está en esa operación. Perder la vida es precisamente lo que nos permitirá haberla tenido. Por ello, consagrar los esfuerzos humanos a hacer de la existencia una sobrevida, un aplazamiento indefinido de la muerte —pretender, por ejemplo, alargar indefinidamente el promedio de vida de la población — acaba siempre por frivolizarla.[40] Desatender la mortalidad es una inconsecuencia ética, un descuido completo de la propia vida y su (frágil) valía.

El sistema de inmunización ilimitada, propio de los dispositivos de producción de subjetividad modernos, disminuye la potencia vital, es decir, su poder de componer con las fuerzas (imprevisibles) de lo aleatorio. La única manera de acorazarse contra la muerte —y en esto San Pablo fue bastante perspicaz— es morir a la vida, disminuir la intensidad de la potencia vital para mermar, en ese mismo movimiento, su apertura a la indisponibilidad absoluta: la muerte nombra, en consecuencia, el carácter inmodificable de «lo-que-es», la rotunda imposibilidad de transformar lo real. Se trata aquí de la irremediable ineptitud de cualquier empeño por alterar significativamente la condición mortal, en cualquier nivel o estrato que se la considere. La muerte alude, en último análisis, al límite y la ineficacia definitiva de todo proyecto técnico que pretenda introducir un cambio sustancial en la existencia (humana o no). Por eso, si la mortalidad es trágica, es porque todo su horizonte apunta a esta inanidad ineludible de las acciones humanas y de los acontecimientos en general. No habrá nunca poder alguno capaz de contrarrestar la violencia de lo sagrado, cifrada, en el caso de la experiencia humana, dentro del horizonte de finitud.

Y si la vida es horizonte de finitud, todo esfuerzo por erradicar la mortalidad fue, es y será siempre una voluntad de muerte. Lo griegos se servían de un término para esta desmesura: hybris. Por eso, “hay en el cristianismo toda una necrofilia”,[41] por esa especie de adoración de la eternidad que no es sino un culto a la muerte, un sabotaje de la existencia en todos sus niveles. “El cristianismo es la religión del amor, y paradójicamente tiene un reverso, un rostro nocturno, el rostro oculto del cristianismo, que es el amor por la muerte”.[42] Un amor que es siempre una negación de sí, una auto-afirmación mediada por la negación, una erótica del cadáver, una pasión por la podredumbre. En suma: una religión de un Dios muerto.

Si el Cristo de San Pablo es una figura tan extraña en el mundo pagano lo es justamente por ser quien, en un triunfo definitivo, da muerte a la muerte. Paradojas así no abundan, y toda la clave del dogma cristiano reside en esa victoria. Suprimir lo trágico —es decir, el irreparable desencuentro del deseo y lo real— es consecuencia inmediata de hacer de lo divino un pacto de benevolencia, una garantía de identidad entre las potencias exteriores y las necesidades humanas, una desmedida infantilización del modo en que habitamos la tierra. La «locura de la cruz» consiste en esa inversión de las fuerzas, en la conversión del don en un bien, en la transformación de la dádiva en mercancía, en el pasaje de la gratuidad —insólita, azarosa e inesperada— a la esperanza, es decir, a la espera y expectación de una retribución prometida.[43] La mortalidad misma queda completamente justificada al hacerla consecuencia justa del pecado, una herida curable a condición de ceder al método ascético de la retribución divina. Que todo esté justificado —o sea, sometido a la justicia divina— significa en última instancia que todo, absolutamente todo, obedece a una lógica que desemboca en beneficio del deseo humano. Por estas razones, lo que el apóstol Pablo llama gracia es, desde la perspectiva elaborada hasta ahora, el exacto contrario de la gracia de las religiones arcaicas y paganas: la gracia paulina abandona su naturaleza religiosa por estar al servicio de la utilidad y el provecho del mundo profano. En la religiosidad griega, por el contrario, no hay «complejo de salvación».[44] Por lo tanto, podemos afirmar que el cristianismo paulino es una de las más depuradas formas de irreverencia religiosa. Así pues, si la modernidad es cristiana, lo es por ser una progresiva y sistemática eliminación del azar, del milagro, del fasto y, en suma, de lo sagrado. Por todo ello, la tan comentada y discutida muerte de Dios —y en esto Nietzsche logró alcanzar profundidades inimaginadas— no es pensable sino como el desarrollo exhaustivo de las premisas estrictamente cristianas de la civilización: el ateísmo es el corazón del dogma cristiano, y la crisis de los valores religiosos y morales de Occidente es, analizada con la suficiente hondura, su consecuencia histórica última. La secularización —si entendemos por ese término la progresiva desacralización del mundo, en relación inversamente proporcional a la humanización del mismo— es de hecho uno de los puntos cruciales de la dinámica cristiana.

Desde este lugar, podemos observar que el nihilismo es el movimiento histórico fundamental, un proceso histórico que tiene en la nihilización su razón y su lógica más elemental. Por tal motivo, la filosofía es un campo privilegiado del saber, porque permite visibilizar las premisas teóricas y operativas básicas de este despliegue civilizatorio. Hacer el recorrido por las líneas y directrices principales del programa filosófico de la modernidad permite comprender la lógica histórica que este proyecto y destino ejecuta. En este sentido —y sólo en este sentido— podemos afirmar que no hay ningún sistema, paradigma y obra filosófica que no tenga consecuencias políticas, en la exacta medida en que toda obra o pensamiento filosófico emerge al interior de un plexo de fuerzas sociales que lo hacen posible. Estas condiciones de posibilidad de emergencia del saber filosófico se hacen visibles en su discurso mismo. Si los grandes sistemas filosóficos resultan de sumo y vital interés, es precisamente porque ahí podemos escrudiñar los principales vectores del programa moderno.

Bibliografía

- Armstrong, Karen, Una historia de Dios. 4000 años de búsqueda en el judaísmo, el cristianismo y el islam, trad. por María del Carmen Blanco y Ramón Alfonso Diez, Paidós, Barcelona, 2006.

- Badiou, Alain, San Pablo. La fundación del universalismo, trad. por D. Reggiori, Anthropos, Barcelona, 1999.

- Bataille, Georges, La experiencia interior, trad. por F. Savater, Taurus, Madrid, 1972.

- ______________, Teoría de la religión, trad. F. Savater, Taurus, Madrid, 1986.

- ______________, Lo que entiendo por soberanía, trad. por Pilar Sánchez y Antonio Campillo, Paidós, Barcelona, 1996.

- Espinosa, Sergio, La fuga de lo inmediato. La idea de lo sagrado en el fin de la modernidad, Editorial ´Ilu, Madrid, 1999.

- Feuerbach, Ludwig, La esencia del cristianismo, trad. por José L. Iglesias, Trotta, Madrid, 1998.

- Guerrero, Rafael, Historia de la filosofía medieval, Akal, Madrid, 2002.

- Heidegger, Martin, Conferencias y artículos, trad. por Eustaquio Barjau. Ediciones del Serbal, Barcelona, 2001.

- Huxley, Aldous, Las puertas de la percepción, trad. por Miguel Hernani, Debolsillo, México, 2014.

- Jankélévitch, Vladimir, Pensar la muerte, trad. por H. Zabaljáuregui, FCE, México, 2017.

- Kerényi, Karl, La religión antigua, trad. por AdanKovacsis y Mario León, Herder, Barcelona, 2012.

- Küng, Hans, El cristianismo. Esencia e historia, trad. por Víctor A. Martínez de Lapera, Trotta, Madrid, 2006.

- Nisbet, Robert, Historia de la idea de progreso, trad. por Enrique Hegewicz, Gedisa, Barcelona, 1998.

- Otto, Rudolf, Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, trad. por F. Vela, Alianza, Madrid, 1996.

- Pardo, José Luis, La metafísica. Preguntas sin respuesta y problemas sin solución. Pre-textos, Valencia, 2006.

- Rosset, Clément, El mundo y sus remedios, trad. por Margarita Martínez, El cuenco de plata, Buenos Aires, 2012.

- Subirats, Eduardo, La existencia sitiada, Fineo, México, 2006.

Notas

[1] Para un esclarecimiento de los contenidos teoréticos del dogma cristiano, que sin descuidar su diversidad y complejidad internas atiende a la unidad subyacente, véase: Hans Küng, El cristianismo. Esencia e historiae., ed. cit. Un buen panorama de la complejidad histórica de este movimiento religioso puede encontrarse en: Karen Armstrong, Una historia de Dios. 4000 años de búsqueda en el judaísmo, el cristianismo y el islam, ed. cit., pp. 149-178.

[2] “Y llegada la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora de nona. Y a la hora de nona gritó Jesús con voz fuerte: Eloy, Eloy, lamma sabactani? Que quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” Marcos, 15:33-34.

[3] Rudolf Otto, Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, ed. cit., p. 14.

[4] Idem.

[5] Remitimos al lector al ya clásico e imprescindible análisis de Freud sobre el tópico: Sigmund Freud, «Lo ominoso» en Obras completas. Volumen 17, ed. cit., 1986, pp. 215-251.

[6] Rudolf Otto, ed. cit., p. 29.

[7] Cfr. Immanuel Kant, ¿Qué es la ilustración?,ed. cit., pp. 81-93.

[8] Clément Rosset, El mundo y sus remedios, ed. cit., p. 63.

[9] “Sin duda ninguna, lo que es sagrado atrae y posee un valor incomparable, pero en el mismo momento eso aparece vertiginosamente peligroso para este mundo claro y profano donde la humanidad sitúa su dominio privilegiado”. Georges Bataille, Teoría de la religión, ed. cit., p. 39.

[10]Clément Rosset, ed. cit., p. 152.

[11]Ibídem, p. 153.

[12] Georges Bataille, Lo que entiendo por soberanía, ed. cit., 1996, p. 64.

[13]Ibídem, p. 66.

[14] Aldous Huxley, Las puertas de la percepción, ed. cit., p. 24.

[15] Ibídem, p. 19.

[16] Ibídem, p. 65.

[17] Ibídem, p. 92. El subrayado es nuestro.

[18] Para un pormenorizado análisis de este “pasaje” de lo sagrado-inhóspito a lo divino-propiciatorio, véase: Sergio Espinosa Proa, La fuga de lo inmediato. La idea de lo sagrado en el fin de la modernidad, Editorial ´Ilu, Madrid, 1999.

[19] “Así pues, hermanos, no somos deudores a la carne de vivir según la carne, que si vivís según la carne, moriréis; mas si con el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis.” Romanos 8:12-13

[20] “[…] piénsese que el ateísmo […] es el misterio de la religión misma, que la religión misma, no en su exterior, sino en su fondo, no en su opinión y su imaginación, sino en su corazón, en su verdadera esencia, sólo cree en la verdad y en la divinidad del ser humano”. Ludwig Feuerbach, La esencia del cristianismo, ed. cit., p. 41.

[21]Ludwig Feuerbach, ed. cit., p. 66.

[22]Ludwig Feuerbach, ed. cit., p. 80.

[23]Ludwig Feuerbach, ed. cit., p. 195.

[24] “Lo fundamental de Dios es su personalidad; decir que Dios es un ser personal significa: Dios es un ser humano, Dios es un hombre”. Ludwig Feuerbach, ed. cit., p. 191.

[25] “La religión cristiana se diferencia principalmente de las otras religiones en que ninguna subraya como ella la salvación del hombre, por eso no se llama doctrina de Dios, sino doctrina de la salvación”. Ludwig Feuerbach, ed. cit., p. 231.

[26] Ludwig Feuerbach, ed. cit., p. 155.

[27] “El hombre se diferencia de la naturaleza. Su diferencia es su Dios: la diferenciación de Dios y de la naturaleza no es más que la diferenciación del hombre y de la naturaleza. La oposición de panteísmo y personalismo se resuelve en la siguiente cuestión: ¿es la esencia del hombre una esencia extramundana o intramundana, sobrenatural o natural?” en Ludwig Feuerbach, ed. cit., p. 155.

[28] Cfr. Michel Foucault, Tecnologías del yo, ed. cit.

[29] En este contexto específico, algunos términos pueden ser adecuados para aludir a esa «región» desabrigada y exterior, ajena o indiferente al mundo humano. Entre los posibles candidatos están: «naturaleza», «ser», «real», «exterioridad», «numen», «sagrado». En cada caso, hemos procurado escribir el que mejor logra sustraerse a resonancias de índole moral.

[30] “Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio hijo, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Siendo Dios quien justifica, ¿quién condenará?” Romanos, 8:31-33.

[31] Cfr. Alain Badiou, San Pablo. La fundación del universalismo, ed. cit., pp. 107-116.

[32] “Tengo para mí que los sufrimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros”. Romanos, 8:18.

[33] “[…] la concepción agustiniana de la Historia es una historia de salvación: apunta siempre hacia el futuro, un futuro que es para Agustín expectación y esperanza, frente al significado antiguo y clásico de la Historia, que era concebida como un ocuparse de lo presente y, particularmente, de lo pasado, y en donde el futuro nunca era visto como encerrando posibilidades”, en Rafael Ramón Guerrero, Historia de la filosofía medieval, ed. cit., p. 43. En su reconstrucción histórica de la idea de progreso, Robert Nisbet ha hecho hincapié en la importancia de la concepción agustiniana para la posterior configuración de esa noción: “Hemos comprobado que en San Agustín, especialmente en La ciudad de Dios, aparecen todos los elementos esenciales de la idea occidental de progreso”, en Historia de la idea de progreso, ed. cit., p. 117.

[34] “¿Qué hacer entonces, para salvar el tipo, sino obturar para siempre, en una imagen poderosa, el flujo de la carne? ¿Qué mejor estandarte del espíritu y su triunfo que la exhibición del cuerpo mismo como despojo? ¿Hay algo más sublime que el cuerpo del Señor, en su ⸺de nuevo⸺ doble y antitética presentación como por un lado un cadáver desollado y desgarrado, colgado de una Cruz, sin fuerzas ni para tenerse en pie, mientras por otro lado se muestra transfigurado en la forma más perfecta: el círculo plano, sin espesor: todo él superficie, todo él comestible?” en Félix Duque, Contra el humanismo, ed. cit., p. 111.

[35] Eduardo Subirats, La existencia sitiada, ed. cit., p. 71.

[36] “Pues, en efecto, uno de los presupuestos centrales de la metafísica es la coextensividad del ser y la representación: todo lo que es cabe en la representación lógica del concepto; por contra, todo lo que no puede «pescarse» con esa red conceptual queda forzosamente condenado a no ser.” en José Luis Pardo, La metafísica. Preguntas sin respuesta y problemas sin solución, ed. cit., pp. 64-65.

[37] Para todo esto, véase: Martin Heidegger, «Superación de la metafísica» en Conferencias y artículos, ed. cit., pp. 51-73.

[38] Corintios I, 15:53-55.

[39] Vladimir Jankélévitch, Pensar la muerte, trad. H. Zabaljáuregui, ed. cit., p. 22.

[40] Ibídem, p. 36.

[41] Ibídem, p. 78.

[42] Ibídem, p. 79.

[43] “La conciencia moral es entonces impúdica por naturaleza; lo que significa esencialmente que carece de pudor, y toma a sus propias penas y deseos como la instancia suprema que debe guiar la obra del creador. De esa impudicia procede naturalmente ese otro gran pensamiento moral de queel mundo se me debe. Esa profunda blasfemia se oculta bajo todos los moralismos”, en Clément Rosset, ed. cit., p. 153. El subrayado es nuestro.

[44] Cfr. Karl Kerényi, «¿Es la religión griega una religión de la salvación?», en La religión antigua, ed. cit., pp. 197-203.