Un ensayo sobre la epidemia y la universalidad de lo humano

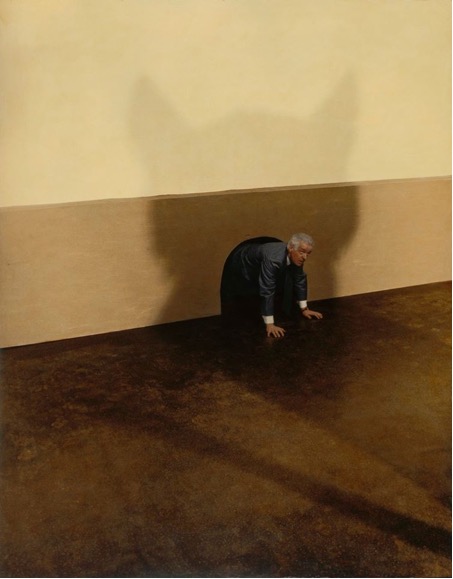

TEOUN HOCKS

Un edificio gris, achaparrado, de sólo treinta y cuatro plantas. Encima de la

entrada principal las palabras: Centro de Incubación y Condicionamiento de la

Central de Londres, y, en un escudo, la divisa del Estado Mundial:

Comunidad, Identidad, Estabilidad.

Aldous Huxley

Resumen

El presente ensayo trata de ser una reflexión sobre la naturaleza humana en tiempos de incertidumbre, catástrofe y calamidad. No es una ocurrencia, fruto de la crisis mundial actual y de la pandemia sanitaria, sino que pretende ser una meditación atemporal, desde la Filosofía y para la Filosofía.

Palabras clave: covid-19, pandemónium, distopía, estabilidad, trascendencia, universalidad.

Abstract

The aim of this essay is to reflect on human nature in times of uncertainty, catastrophe and disaster, not as an opportunistic idea given the current world crisis and unprecedented health pandemic but as an atemporal meditation from Philosophy and for Philosophy.

Keywords: covid-19, pandemonium, dystopia, stability, transcendence, universality.

A finales del siglo XVIII, en la plena y febril efervescencia del Romanticismo, la tremenda escisión entre el alma y las cosas pondrá de nuevo en riesgo el primado de la seguridad. Una cierta nostalgia parecerá sobrevenir sobre la cuestionable solidez del mundo. Heinrich von Kleist, uno de los principales exponentes del romanticismo alemán, en una desesperada lucha contra el abismo infranqueable que separa el mundo interior y la realidad de los acontecimientos, recreará esta insufrible conmoción, representada esta vez por el terremoto que, en el año 1647, asoló Chile[1] y que, en medio del ocultismo y de la superstición, hará temblar la aparente estabilidad de un mundo cercenado por la ruptura de una nostálgica armonía.[2]

Unos años después, Voltaire retomará esta incertidumbre en su poema sobre el desastre de Lisboa. El 24 de noviembre de 1755 aparecerá su primera alusión en una carta al doctor Jean-Robert Tronchin, el fiscal general, miembro del Consejo de Estado de Ginebra y amigo de Diderot. Más tarde, en 1758, en el Cándido, Voltaire muestra su estupefacción ante un acontecimiento singular, la pérdida de estabilidad del mundo y el anunciado final del mundo de ayer. Como si de un giro copernicano se tratase, lo insólito, lo inesperado, hacían presencia para advertir que la solidez de las antiguas raigambres carecía de fundamento, y que el azar, la casualidad, el mal fario, se presentaban repentinamente y sin previo aviso, demostrando que la proposición del fundamento, el principium redendae rationis, el nihil est sine ratione, “nada es sin una razón”, se convierte inesperadamente en el non omne ens habet rationem, “no todo ser tiene una razón”, sin previa explicación, sin diseño, prevención, ni conjura alguna.

Ramón Lázaro de Dou y de Bassols, un clérigo barcelonés, diputado provincial por Cataluña en las Cortes de Cádiz, fue el autor de la manida frase atribuida a Fernando VII: “Lejos de nos la funesta manía de pensar”. Esta extraña “manía” significaba dos cosas. La primera, una cierta extravagancia enfermiza de la imaginación, o de la fantasía, que la volvía irracional y desordenada. La segunda, una excentricidad ridícula y caprichosa, no sujeta a regla de raciocinio. Es lo insólito, lo inaudito, lo inesperado, lo imprevisible y repentino, lo que conlleva que esta funesta manía se muestre como un extraño extravío. Ramón Dou no se refería al pensar tal como hoy lo entendemos, sino al “discurrir”, es decir, al “ardiente deseo de discurrir con novedad, que es la manía de nuestros tiempos”. Todo el mundo “discurre”, pero este “discurrir” se enfrenta siempre a la imprevisible novedad, a lo desconocido, y en cuya perplejidad vamos dando rienda suelta al prurito de imaginar en busca de una verdad, subvirtiendo el papel originario de esta fantasía y dotando a la imaginación de un papel generador de verdad que no tiene.

La explicación de la realidad humana, dada la situación de los prisioneros de la caverna platónica, siempre ha tenido como objetivo principal asegurar la estabilidad del mundo percibido y de la praxis correspondiente, y garantizar que esa realidad vivida no sea una mera apariencia. El objetivo de la estabilidad siempre se ha antepuesto al de la trascendencia.[3] Cuando un acontecimiento desborda la estabilidad del mundo percibido, hay que asegurar su estabilidad en el mundo, aunque ponga en peligro su trascendencia. Si la imaginación usurpa las funciones simples objetivas, corremos el peligro de que el sujeto trastoque lo real y lo imaginario, en una especie de situación patológica alucinatoria en la que el ego tiene una vida imaginaria.

En 1907, Emilio Salgari (1865-1911), el «capitán», escribió Le meraviglie del Duemila. Una obra inusual en su bibliografía, pero en consonancia con la literatura fantástica de la época. Salgari narra un futuro erróneo, tal como lo había hecho Verne, y antes de él La Follie, Nogaret o Lemercier, y el Balzac de La comedia humana. Un futuro que no encaja con los hechos de ahora. Este futuro es siempre concebido como una proyección ampliada del presente. Es la imaginación la que puede llegar a usurpar la lengua y su simbolismo, metamorfoseando la imagen de la realidad en una fantasía casi perceptiva, o más bien, en una fantasía perceptiva. En el caso excepcional de Salgari, tal como ocurre en Verne y en las distopías contemporáneas, hay un exceso, una inconmensurabilidad propia del salto de la imagen a la fantasía. La necesidad de dar estabilidad a lo insólito, inusual e inquietante hace que una expansión imaginada metamorfosee los acontecimientos, caracterizados por una excepcional desfamiliarización.

Los personajes de Salgari, en Le meraviglie del Duemila, han tomado “la flor de la resurrección”. Brandok y Toby, los protagonistas de esta extraña distopía van a suspender su mundo de la vida para ingresar en un desajuste temporal, tras una muerte que no es tal, sino en la medida en que la muerte es también un dejarse ir del mundo, una hermana del dormir. Cuando dormimos estamos con los sueños en una especie de “cuasi-mundo”, pero es en el caso límite del dormir sin sueño cuando dejo de ser en el mundo, dejo de vivir una vida en el mundo. Aún en este caso, la vida permanece en este extraño encierro. Tras la evidencia inspirada de un despertar, casi un siglo después, en el año dos mil, Brandok y Toby van a vivir en un futuro anticipado, en una resurrección cien años después. Al despertar conocerán las maravillas y los peligros de un nuevo milenio. Una narrativa anticipatoria describirá el futuro de una sociedad tecnológica, de un futuro donde el excesivo desarrollo de la electricidad se presenta como emancipación fatal.

La desproporción catastrófica vuelve a ser la condición de una visión transhumanista en esta expansión imaginativa. Las distopías contemporáneas, desde Huxley, Orwell y Bradbury, vuelven a incidir en este vínculo oscuro entre lo temporal, lo espacial y lo afectivo. La literatura muestra una tendencia natural de la imaginación a usurpar tanto la objetividad del mundo percibido como la mera fantasía percibida sin objetividad. Hay un vínculo estrecho en esta relación. Esta ligadura es, en cuerpo presente, la vivencia de la corporalidad.

El anclaje a la vivencia de nuestro cuerpo interno nos permite arraigarnos, dar estabilidad a lo que acontece, y “presentificar”, hacer presente, lo ausente. Tal vivencia nos obliga a un intento desesperado por garantizar, como si del mismo suelo de Chile o Lisboa, de Kleist y Voltaire, se tratase, la expansión imaginaria de la percepción del mundo ante lo insólito e inquietante, ante el acontecimiento inusual e inusitado, para el que no tenemos hábito ni anticipación, ni ninguna familiaridad, y que desborda nuestras proporciones, exhibiendo toda debilidad constitutiva. La interioridad y la exterioridad se constituyen a partir del cuerpo, y después, el espacio de situación, y por último, el espacio métrico de puntos y distancias, al igual que la sucesividad temporal y la construcción simbólica del futuro como anticipación imaginativa.

El cuerpo es el lugar último de toda distopía, o anti-utopía, entendida como sinónimo de «mal lugar». Su referencia es expresión del modo en el que este “ser humano” conforma la mundanidad familiar del mundo circundante para instalarse en sus referencias más próximas. En este sentido, nuestro problema ha de ser un punto privilegiado de análisis que nos ha de mostrar el carácter abismático de la naturaleza humana, el descubrimiento de su condición plástica e incompleta, y que comparte con el aparente carácter duradero y estable de las cosas su esencial futilidad.

JOHN MARTIN, “LE PANDENÓMIUM” (1825)

El “pandemónium” es la capital imaginaria del reino infernal. Su raíz etimológica es muy significativa: de παν, “todo”, y δαιμόνιον, “espíritu”, en el sentido griego de “daimon” (δαίμων), y en el cristiano de “demonio”, o “diablo”. Una divinidad indeterminada que puede asociarse a la fortuna, a la suerte, a un genio protector, o al destino o la fatalidad. Es un mundo intermedio entre la mortalidad y la inmortalidad; un ser capaz de transmitir las tramas humanas a los dioses, pero también los asuntos divinos a los hombres. Los “démones” eran “ángeles de la guarda”, capaces de conducir a los seres humanos a través de la vida y de llevarlos al Hades en el momento de la muerte. Aunque fue John Milton quien utilizó el nombre para la “capital del Infierno”, Pandemónium es un término con muchas acepciones, sentidos y usos, La amplitud de su campo semántico es muy extensa. Hay una acepción radical de fondo: el griterío, alboroto, algarabía, algazara, follón, escándalo, bulla. Un sentido de desorden descontrolado que se asocia al sentido negativo de “aquelarre”, de descontrol, falta de control, de orden, de disciplina.

El término “pandemia” se asocia hoy al de “pandemónium”. Esta asociación simbólica se vuelve una distopía, tal como la hemos caracterizado desde un principio, y toma al “cuerpo” como célula, tanto de su condición simbólica como de su condición objetiva; como sujeto perceptivo, núcleo de especialización y temporalización, de interioridad y exterioridad, de relaciones de espacialidad, de kinestesias, de afecciones, afectos y sentimientos y, en último término, como sujeto de intimidad. Pandemónium y distopía son dos nociones conspicuas, en el sentido más corporal, porque en su desorden negativo toman como rehén al cuerpo, en toda su amplitud, estabilidad y trascendencia.

- El cuerpo

El 11 de septiembre del 2001 el mundo entero se estremeció con los atentados a las torres gemelas en Nueva York. Un acontecimiento inesperado hacía su presencia en medio de un estupor mundial: la forma de la hendidura en el costado del edificio, que dibujaba la silueta de un avión de frente, revelaba el origen del estruendo y de una insólita visión. En los primeros minutos los periodistas de televisión solo atinaban a comparar el desastre con el choque accidental de un bombardero B-26 contra el edificio Empire State en 1947. Como en un extraño déjà vu, los medios de información transmitían en directo a todo el mundo la imagen de un segundo avión estrellándose contra un rascacielos gemelo. La primera reacción del ser humano no fue comprender este excepcional acontecimiento, sino asegurarse de que era real lo que estaba viendo, es decir, asegurar su trascendencia para descartar que fuera solo un sueño, una alucinación o la escena de una película de ficción.

El 5 de octubre del 2019, en el diario español El País, aparece la noticia de un aviso de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial:

“Si un brote de un nuevo y agresivo tipo de gripe estallara mañana, el mundo no tendría herramientas para evitar la devastación. Morirían entre 50 y 80 millones de personas y liquidaría el 5% de la economía global. No contamos con las estructuras suficientes para hacer frente a la próxima pandemia letal. Esta es la cruda realidad sobre la que alerta un grupo de expertos de la OMS y el Banco Mundial, reunidos en una junta recién creada y llamada The Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), a los que la ONU encargó una evaluación tras la última epidemia de ébola en África subsahariana, con el objetivo de aprender de los errores del pasado”.[4]

La advertencia de la GPMB parecería una premonición, si no fuera porque la experiencia del Ébola y del SARS no quedaba lejana. El día 1 de diciembre de 2019, dos meses después de la noticia, en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la China central, se identificó por primera vez el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), también conocido como Covid-19. Inmediatamente se dio rienda suelta a las especulaciones, a las teorías conspiratorias y al discurrir de la opinión pública.

Ambas noticias tienen en común un mismo acontecimiento, resumido por la prensa internacional con una afirmación desconcertante: “Nadie está seguro”. En 1755, el terremoto de Lisboa hará tambalear la visión de la permanencia de la civilización en el devenir de la historia contemporánea. François Marie Arouete, Voltaire, aprovechará el terrible acontecimiento para ejercer su crítica más demoledora frente a la sociedad tradicional de la época. Los cimientos de la raigambre occidental comenzarán a agrietarse, y el librepensamiento dará paso a un cierto escepticismo que pondrá en duda las viejas costumbres y las férreas instituciones ancladas en el inmovilismo del viejo arraigo europeo. La seguridad afectará por igual a la estabilidad del mundo y a su propia trascendencia.

El denominado síndrome de la rana hervida es una analogía que se usa para describir un fenómeno aparentemente contradictorio. Cuando ante un peligro que es progresivamente tan lento que sus daños puedan percibirse como a largo plazo o no percibirse, la falta de conciencia genera que no haya reacciones o que estas sean tan tardías como para evitar o revertir los daños que ya están hechos. Si una rana se pone repentinamente en agua hirviendo, saltará, pero si la rana se pone en agua tibia y luego se lleva a ebullición lentamente, no percibirá el peligro y se cocerá hasta la muerte. Esta analogía se usa a menudo como una metáfora de la incapacidad o falta de voluntad de los seres humanos para reaccionar o ser conscientes de las amenazas eminentes, pero no repentinas, que surgen de un modo gradual en lugar de hacerlo de un modo inmediato, fortuito e imprevisible.

Seguridad y felicidad quedan cuestionadas en la parábola de Heráclito, al mencionar el dilema del buey pastando en un campo de guisantes, para el que el síndrome de la rana hervida no es relevante, pues no hay inminencia en su peligro, ni alerta repentina, fulminante e imprevisible. El desconocimiento mantiene su indiferencia, su tranquilidad y su felicidad. La comarca de la seguridad no parece romper sus lindes en el apremio, en la emergencia y el apuro como forma de repentino hostigamiento y peligro inminente, inmediato y apremiante. Su mundo es estable, aunque fugaz. No pregunta por qué, no le importa si se le ve.

Podemos imaginar una nueva parábola, una situación extraordinaria, asombrosa e inquietante. Es la parábola del Elefante. En un día cualquiera, en medio de la rutina y la inercia, de la seguridad habitual y las costumbres indiferentes y automáticas, al salir de un espacio de confort, en medio de un pasillo sin más, aparece un elefante, turbador, salvaje, descomunal, voluminoso, desproporcionado, peligroso y amenazador. La aparición extraordinaria del paquidermo no solo pone en tela de juicio nuestra estabilidad en el mundo, sino que nos hace dudar de la trascendencia de este aparecer, sobrepasa lo habitual, incursionando en lo insólito, en lo inquietante.

El mundo vivido ha de tener una estabilidad y ha de venirle dada por algún tipo de necesidad. Sin embargo, precisa de una trascendencia que impida que la vida no sea más que un sueño, una ficción, una aparición fantasmagórica, una alucinación. El espectador atónito ante el elefante de nuestra parábola se enfrenta con la inestabilidad de su mundo. Los habitantes de la caverna necesitan que el sistema de las sombras y sus apariciones no cambie con los días, que sea estable, permanente. Además, esta situación ha de tener un mínimo de objetividad que lo despegue, que lo trascienda de lo meramente imaginado. Pronto el espectador intentará comprender la situación, buscar una significación, encontrar una solución ante lo incomprensible. Creerlo después de verlo. Pronto buscará otro subterfugio, una solución compartida, intersubjetiva, que le saque del solipsismo: ¿Ves tú lo que creo que estoy viendo yo?

En toda esta incansable búsqueda de resolver este aparente y terrible absurdo, el espectador precisa de una necesaria articulación inevitable del mundo objetivo porque, de lo contrario, no sería posible su representación. Sin embargo, la necesidad que proporciona estabilidad y trascendencia a su mundo puede derivarse de un “afuera” meta-físico. En este caso el elefante puede convertirse en una señal, un presagio, un castigo de los dioses o del destino. Esta misma estabilidad y trascendencia puede, sin embargo, derivarse mediante “reducción al absurdo”. Es necesaria una articulación lógica del mundo objetivo porque, de lo contrario, no sería posible su representación. El elefante es una contradicción. En un caso, la estabilidad se ha buscado directamente y por exceso, por deducción de una necesidad radicada en el “afuera”; en el otro caso, la estabilidad se ha buscado indirectamente y por defecto, por la coherencia que otorga el factum de la representación.

En esta situación sorprendente, asombrosa, conmovedora y turbadora, hay un anclaje que no podemos dejar de salvar: el cuerpo. De este modo el mundo se corrige a sí mismo en su curso y se mantiene el equilibrio. El contacto inmediato de las kinestesias del cuerpo vivo (Leib) del sujeto con esta estremecedora aparición se traduce en temblor, temor, riesgo, miedo, angustia, peligro. Nuestro cuerpo es una carne real. La experiencia de mi cuerpo es un hábito. Tengo un cuerpo como un hábito y habito un cuerpo. Hay que retroceder desde los actos intelectuales del pensamiento lógico, a los actos en los que se perciben objetos, y, desde estos, a formas “inferiores”, por decirlo de alguna forma, de objetivación, en la búsqueda interminable y siempre fracasada de una percepción adecuada. Esta percepción adecuada, una vez dejados de lado tanto el sujeto empírico, como la realidad empírica, son vivencias experimentadas por el cuerpo, “sensaciones” corporales, vivencias hyléticas, inmediatas, indubitables de por sí. El fenómeno, sea en el caso de nuestro elefante, en el plano hylético, es aquello que “impresiona”, que afecta a las kinestesias del cuerpo vivo. El cuerpo da la medida del mundo.

Las conexiones concordantes de la experiencia, es decir, aquellas operaciones a partir de componentes hyléticos entrelazados con las kinestesias del cuerpo, se modalizan, sufren escisiones, negaciones, confirmaciones. Van configurando un mundo con simultaneidad de tiempos y lugares, con una orientación conjunta y una estabilidad garantizada por la flexibilidad de la universalidad típica y los nexos empáticos, que incluyen y recubren los conflictos, las discordancias, las contradicciones y los contra-acuerdos. Poco a poco, nos iremos acostumbrando a nuestro elefante. Y si alguien no es capaz de llegar a este punto, el trauma resultante le obligará, a la larga, a vivir de un modo imaginario. Con la imaginación dominante, habrá perdido el sentido de la realidad. Vivirá como los zombis, cuerpos inanimados que han sido revividos por arte de brujería, por arte de la imaginación. Los cuerpos se atraen como si fueran seres vivos que se acechan.

Nuestro elefante es un cuerpo en un espacio con cuerpos que ocupan lugares diferentes en el espacio y que están aquí o ahí. Nosotros ocupamos un lugar privilegiado, seguro, que nos proporciona la orientación, la localidad, la interioridad. Pero hay un lugar “interior” que envuelve “exteriormente” al cuerpo. Se cruzan la interioridad-exterioridad del espacio de distancias y la interioridad-exterioridad del espacio de lugares. La interioridad de mis entrañas no es la “interioridad” de mi conciencia. Como el Leib, el cuerpo vivido, no es un cuerpo, desborda el cuerpo para ir al encuentro de otros aquíes absolutos como lugares análogos. Si tengo modos de representar la exterioridad de eso “otro” que me amenaza, que me infunde temor, que me pone en riesgo y en peligro eminente, experimentaré el sentimiento como eminentes kinestesias del cuerpo interno. La interioridad del Leib no es sino su lugar: el límite inmóvil, aunque insituable en el espacio, que envuelve al ‘Leibkörper’, y que queda cuestionado por una invasión que usurpa mi lugar y amenaza mi seguridad. El cuerpo se convierte en el rehén de este secuestro, en ausencia de una estabilidad en la que volver a arraigarme.

Cuando la tierra trema, cuando un elefante irrumpe en mi cotidianidad, cuando lo insólito y extraordinario hacen presencia ante mí, voy modulando las fuerzas solicitadas por los requerimientos de la praxis correspondiente. El contenido sensible, con su tremendo impacto inicial, es absorbido por una estructura intencional, en cuya operación interviene decisivamente la animación significativa; pero la fuerza afectiva que moviliza tal operación es distinta. El territorio de los sentimientos regula las fuerzas de la acción, porque él mismo no es un territorio objetivo, aunque tampoco sea imaginario. Sentimos pavor, angustia, desesperación, y son los sentimientos los que intermedian entre la fuerza de las afecciones y la de los afectos, y son estos sentimientos los que median entre mi cuerpo vivido, la inquietud, el dolor y la muerte.

FOTOGRAFÍA DE YANNIC D’ORI

A estas alturas de la narración ya hemos advertido que el elefante del que hablamos es una pandemia global, cuya experiencia más radical toma al cuerpo como recluso convicto de una extravagante, irracional y extraordinaria situación; insólita, pero de aplastante patencia y sin mecanismos de representación. Mientras las imágenes nos muestran miles de cuerpos yaciendo a la espera de ser incinerados, miles enterrados en fosas comunes y otros muriendo en íntima soledad, en unidades de cuidados intensivos improvisadas, en residencias de ancianos convertidas en campos de concentración; mientras los rostros se ocultan en mascarillas improvisadas, las manos en guantes de látex y la sociedad civil convierte sus hogares en trincheras, mientras sucede el drama de este inusitado acontecimiento, carecemos de representación. No podemos verlo, no lo percibimos, no lo escuchamos, y nos limitamos a simbolizarlo como si de un fantástico alienígena se tratase.

El cuerpo no huye espantado, no escapa del urgente peligro, sino que se confina, se repliega sobre su intimidad, desproporcionando los límites entre su interioridad y su exterioridad, sin saber dónde acecha el peligro, cuándo está siendo invadido, ocupado, asediado hasta la muerte. En su famoso, y tan comentado en estos días, Ensayo sobre la ceguera, José Saramago describía esta experiencia límite con estas palabras: “Le dices a un ciego, Estás libre, le abres la puerta que lo separa del mundo, Vete, estás libre, volvemos a decirle, y no se va, se queda allí parado en medio de la calle […] de nada va a servir la memoria, pues solo será capaz de mostrar la imagen de los lugares y no los caminos para llegar”. En esta experiencia se ha detenido e invertido la continuidad natural. La espacialidad topológica que media entre la especialización y el espacio objetivo, la espacialidad de mi casa, de mi zulo, de mi trinchera, de mi sarcófago, es un espacio de orientación, no de coordenadas, un espacio de lugares, no de distancias, y un espacio en el que se abre la interioridad frente al peligro desproporcionado de la exterioridad abierta. Es una espacialidad que dibuja un linde de seguridad, disolviendo cualquier atisbo de comunidad.

Lo inquietante no son “los otros”, lo turbador es “lo otro” en el cuerpo de “los otros” como amenaza de usurpación del cuerpo “mío”, que se vuelve un aquí absoluto, un tópos koinós, un lugar de protección y seguridad, expugnable, debilitado y al azar de la intrusión: “Noli me tangere”. Al igual que le ocurriera a María Magdalena ante la presencia de un “otro” cuerpo, su dimensión extraordinaria se hace visible de una forma distinta. No deja de ser vida, pero su presencia es inimaginable. Nadie ha sido testigo de ella. Es el atisbo de pesadumbre por haber empezado a ser ajeno a la dimensión humana.

- La distopía

Los Sonderkommander fueron unidades de trabajo de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Estaban formados por prisioneros seleccionados para trabajar en las cámaras de gas y en los hornos crematorios. Eran los encargados de llevar a los demás prisioneros a las cámaras de gas, retirar los cuerpos, examinar orificios naturales en busca de piezas de valor ocultas, quitar los dientes de oro a los cadáveres, y por último incinerarlos en los hornos crematorios o en fosas crematorias. Eran sustituidos en un corto periodo de tiempo y eliminados inmediatamente. En la jerga de los Sonderkommander los cuerpos eran “tarugos”, “leños”, “maderos”, desprovistos de humanidad: Körper, bultos, cargas, números.

En aragonés existe una palabra que describe perfectamente este asunto: “carnuz”, o “carnuzo”. Era un término que subyugaba a Luis Buñuel y que utilizó gráficamente en muchas de sus películas. También es utilizada como insulto, en la medida en que hace referencia a un “trozo de carne”, habitualmente en putrefacción, desfigurado, sin identidad, con su humanidad desdibujada en un volumen pesado, mórbido, molesto, inoportuno y sin vida alguna. El carnuz ya no es objeto de afectos por los demás, salvo el asco, el horror, la repugnancia, el espanto y el estorbo. Es un bulto que hay que hacer desaparecer sin detenerse en ello.

El bulto es ostentoso, embarazoso, desconcertante y turbador, como aquellos bultos amortajados que se deslizaban por la nieve desde el Sanatorio Internacional Berghof de Davos ante la presencia de Hans Castorp en la novela de Mann. Recordemos que durante los días que siguen a su ingreso en el Sanatorio, el protagonista de La montaña mágica conversa a menudo con un personaje muy particular: Settembrini. La conversación sobre la enfermedad comienza cuando Castorp afirma que «la enfermedad, en cierto modo, tiene algo de noble». Para Settembrini esta idea es enfermiza y oscurantista. No se cansaba de mirar aquellos huesos sin carne que no eran sino un memento de la muerte. El cuerpo yacía como antesala de la muerte, distopía natural de un futuro que no ha de verse ni representarse, que ha de ocultarse como el rescoldo inútil e inservible de la vida que ya no es salvo “cosa”, “bulto”, “carnuzo”. Porque pensar la muerte es en sí mismo una distopía, tal como lo describe Salgari al suspender la propia vida tras cinco lustros para resucitar en un mundo donde los seres humanos peligrosos eran confinados en el polo norte.

La distopía se funda siempre en la dislocación del cuerpo, en su amenaza apremiante y en su usurpación, saqueo y depredación. Se considera que los “Leiber” no son más que cuerpos accidentalmente singularizados, que podrían así, de modo concebible, ser enteramente suprimidos y que, por consiguiente, una naturaleza es posible sin organismos, sin animales, sin hombres. No siendo los “Leiber” humanos “puros y simples cuerpos”, hemos accedido a otra espacialidad, a otro nivel de espacialidad distinto del espacio copernicano en el que, evidentemente, la tierra se mueve, y esa espacialidad, exterioridad sin puntos ni distancias, es necesaria para que los cuerpos “funcionen”, y en su extremo dominio, el cuerpo humano se convierte en el reo de una silenciosa supresión, ya sea por la acción de un elemento silencioso, invisible, oculto y sin representación en la praxis objetiva (virus, bacteria, radiactividad), ya sea por un desprecio a la vida radicalmente administrado.

La afección es un flujo y un reflujo, global y polarizado, que toma al cuerpo como célula insituable y que lo convierte en un entronque de la fuerza afectiva con las sensaciones o impresiones originarias. La afectividad de las emociones como kinestesias corpóreas, aproximadas y, a veces, violentas hasta el punto de bloquear la misma acción que promueven, exige la intermediación de la afectividad como sentimiento. Los sentimientos son los movimientos del ánimo cuando este se enfrenta a fantasías perceptivas. Percibo en fantasía un futuro inhóspito, salvaje y terrible, y mi cuerpo queda preso de un temor que lo inmoviliza hasta detenerlo, clausularlo y eliminarlo. La distopía se presenta como esa presentificación de lo ausente en la que se percibe, en fantasía, lo que todavía no es objetivo, y se elabora la trama de las fuerzas sentimentales, su “civilización” y su proyección al futuro. La elaboración sentimental en la distopía es, pues, una tarea compartida.

El territorio de los sentimientos regula las fuerzas de la acción porque él mismo no es un territorio objetivo, aunque tampoco es imaginario. Este carácter “transicional” es, precisamente, lo que define las fantasías perceptivas. Sin la fuerza afectiva de las fantasías perceptivas, la vida sentimental acabaría siendo alucinatoria. Si los sentimientos solo pudiesen ser “posicionales”, tomaríamos lo imaginado por real y consagraríamos la locura colectiva, y la distopía se convertiría en realidad. Elaborar los sentimientos junto a las fantasías perceptivas enseña al sujeto a sentir libremente sin la posición que imponen las restricciones de la praxis, y enseña también al sujeto a vivir sin posición, a sentirse sin posición real y, por ello, a sentir a los otros sujetos.

Los relatos ficticios poseen una lógica objetiva, pertenecen también al nivel práctico y se rigen por mecanismos propios de la realidad objetiva, aunque no sean relatos efectivos, sino imaginados. El relato distópico, por el contrario, ha retrocedido de nivel: sus sorprendentes transformaciones, su plasticidad, son propias de las fantasías perceptivas. La distopía se adelanta a ofrecer a un grupo de seres humanos, o a la totalidad en el caso de distopías complejas, un mundo pleno de sentido en su extravagancia. Es lo que Walter Benjamin llamaba destino, oponiéndolo a carácter, cuando analizaba el mito del progreso histórico automático, ese que aparecía en las distopías de Emilio Salgari, Yevgeni Zamiatin, Aldous Huxley, George Orwell, o Ray Bradbury, y que luego veremos en forma de ecotopías, como en el caso de Margaret Atwood, Whitley Strieber o Ernest Callenbach.

El relato de la distopía es postapocalíptico, relacionado con la revolución tecnológica, con el estado totalitario, con el cambio climático y con la narración de un mundo que ha llegado a su fin por algún desastre natural o alguna pandemia, o un futuro en el cual la inteligencia artificial ha sobrepasado sus límites, devastando todo lo existente e imponiendo su supremacía, demostrando de cierta manera que el hombre es el causante de su propia destrucción. En este relato el sujeto es alienado y sometido a través de la intervención de su cuerpo como modo de control y represión social. Las distopías de pandemias describen un confinamiento total, calles desocupadas, negocios, tiendas, restaurantes y bares cerrados. La gente recluida en sus casas. Los servicios de salud completamente abrumados por la cantidad enfermos, crematorios que no dan abasto con todos los muertos, la construcción urgente de hospitales de emergencia para lidiar con el número de pacientes, como en Lockdown (Confinamiento), la novela que Peter May escribió en el año 2005 y que fue rechazada por las editoriales.

FOTOGRAFIA DE ANGELO MUSCO

El mundo trans-distópico deberá elegir entre la protección totalitaria y la toma de conciencia ciudadana, entre el aislamiento nacionalista y la solidaridad global, estableciendo un sistema de vigilancia que aporte información sobre todos y cada uno de nosotros en tiempo real. La vieja y esclerótica democracia se ha de transformar en un ser amorfo con mascarilla permanente, amputado, mutilado. El bien común es la justificación hobbesiana que garantiza tu seguridad sanitaria y la de tu familia a cambio de libertad. Tal como decía Orwell: “Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado”. La sombra de la teoría conspirativa sobrevuela bajo el prejuicio de que la historia misma está controlada por grandes y duraderas conspiraciones.

La sociedad distópica no se rige por parámetros de humanidad y moralidad, de apoyo mutuo y racionalidad, sino por los valores y las actitudes del egoísmo, el individualismo, la supervivencia a cualquier precio. Nadie se atreve a pronosticar el futuro de esta distopía de aislamiento, de individualismo, de soledad y de sálvese quien pueda. La narrativa de la anticipación, la de imaginar futuros posibles, es una narrativa especulativa sobre cómo se puede comprometer el futuro a que se realice dentro de las pautas de nuestros deseos o de nuestros temores. La tormenta pasará, la humanidad sobrevivirá, la mayoría de nosotros seguirá adelante, pero viviremos en un mundo discordante: un mundo pandemónico.

- El pandemónium

Hoy, tal como fue siempre, nadie se atreve a predecir cómo será el mundo de mañana. Sin embargo, tal como fue siempre, una proliferación desordenada de valoraciones, análisis y ocurrencias marcan el “discurrir” de la gente, la “funesta manía de pensar”, como si la imaginación diera rienda suelta a una tendencia natural del ser humano a desatar el ingenio y las majaderías, los más inusitados despropósitos y las doctas estimaciones más extravagantes. Todo el mundo tiene su teoría, su explicación, el sentido más ocurrente de los acontecimientos. Como dijimos en un principio es el momento en que la imaginación salta a la fantasía, y este salto arrastra la estructura objetiva a la estructura también directa de la fantasía. Es aquí donde aparece la fake news, los “coronabulos”, la falsa verdad, la posverdad, que ni siquiera es falsa, que campa por sus respetos en el mundo contemporáneo y en el mundo trans-distópico de la fantasía, cuando una buena falsa historia es más atractiva que la realidad.

La especulación, hoy más que nunca, busca la genialidad anodina y superflua en todo tipo de relatos y narrativas: hay una pandemia cada cien años para reducir la población mundial; hay niños con sintomatología de coronavirus en manos y pies; acaban de detener a un científico por fabricar y vender el coronavirus a China; puedes curarte y controlar tus células o tu sistema inmunológico con la mente; el MMS, o clorito de sodio, cura el coronavirus; una vidente predijo la aparición del coronavirus; el café y el té curan la infección; existe un estudio sobre las propiedades del eucalipto contra el COVID-19; van a grabar tus llamadas telefónicas, tu cuenta de WhatsApp o tu Facebook; el maquillaje aumenta los riesgos de contagio del COVID-19; está demostrado que los antihipertensivos agravan la infección por COVID-19; los pulmones con coronavirus tienen un 50% de fibrosis con los primeros síntomas; es cierto que se están fumigando los parques con venenos que dañan a animales; hacer gárgaras con agua tibia o enjuague bucal te protege del coronavirus; la pandemia de COVID-19 está causada por el 5G; hay pruebas de que el COVID-19 ha salido de un laboratorio de Fort Detrick, Estados Unidos, etc., etc.

El llamado efecto Dunning-Kruger determina un sesgo de personalidad en el que los individuos sin competencia tienden a sobrestimar su propia habilidad, tienen cierta resistencia a reconocer la habilidad de otros y son incapaces de reconocer su extrema insuficiencia. Sin embargo, pueden mejorar su propio nivel de habilidad, reconociendo y aceptando su falta de habilidades previa. No es una gran novedad, pero pone en evidencia un habitual desajuste en la proporcionalidad de la experiencia. Un desajuste que innova una narrativa distópica y desbaratada, llena de conspiraciones, de tramas simbólicas y leyendas mitológicas.

Otro sesgo común desde una perspectiva psicologista, naturalista, en definitiva, es la desproporción que se exhibe en la experiencia de los horizontes temporales. La vivacidad de nuestras anticipaciones no corresponde a la de nuestros recuerdos. Tampoco guarda una escala de intensidad con la experiencia del presente. Cuando “imaginamos” lo que va a ocurrir no se corresponde con la vivencia del presente de su acontecimiento. Y cuando recordamos lo ocurrido, apenas tiene ese ímpetu, ese ardor, ese arresto del presente. Este exceso, su sorpresa, la inestabilidad que provoca, su intermitencia, su resonancia, es una experiencia que disloca al cuerpo, que lo “descentra” y, en ese desajuste, “deja ver” eso mismo que no se puede ver, su corporalidad desmedida. Es una experiencia sin medida, desestabilizadora y reacia a toda reflexión, a toda conceptualización. Este exceso es acaso el origen enigmático del pensamiento, en tanto en cuanto este es la búsqueda incesante de sentido, de estabilización y de fijeza de esa inestabilidad originaria que desborda y que transforma nuestra constitución del espacio, en el confinamiento natural del cuerpo, y nuestra constitución del tiempo, en el destierro y la clausura temporal.

La pandemia es un evento natural que modifica nuestras relaciones de espacialidad y de temporalidad, nuestra afectividad: lo extraño en nosotros, de nosotros. El rostro queda oculto por la mascarilla, por la barrera aséptica que esconde el rostro del otro, la otredad del otro, reducidos los cuerpos a los límites de su impostura, atomizados, intercambiables, sustraídos de sí. Es también así, y en nuestro presente, como podemos experimentar el exceso, en medio de nuestra impotencia, en medio de la inminencia del desastre. Es precisamente este “exceso” el que cobra ahora relevancia, del que ahora tengo experiencia, la certeza sensible de un cuerpo propio que excede este cuerpo hasta ahora “doméstico”, común, ahí puesto, y sometido al peligro, al confinamiento, al aislamiento, a la enfermedad, a la muerte prematura.

Muchos son los diagnósticos distópicos de la época. Una nueva globalización patológica, tal como fue desde un principio, amenaza con cambiar las relaciones sociales, apremia con un cambio de ciclo económico, con un ascenso del totalitarismo y las tantas veces anunciado el final del capitalismo. Como si de una narrativa decimonónica se tratase, la decolonización del cuerpo, la desglobalización del mundo, parecen ser las recetas de múltiples análisis culturalistas empeñados, como siempre, en un análisis sociologista, cierto y objetivo, pero de un claro sesgo naturalista y occidental. Quod nimis probat nihil probat. Explicar todo es no explicar nada. Y los diagnósticos se centran en un cambio de paradigma, o más bien, en una revolución con tintes distópicos: construir muros, restringir viajes, disminuir el comercio, instaurar el aislacionismo, etc. El choque entre fragilidad, vulnerabilidad, y confort tecnológico y modernidad ponen de relieve la misma soberbia con la que la humanidad se enfrentó a la Segunda Guerra Mundial, a Hiroshima, a Chernóbil, a Srebrenica, o al genocidio de Ruanda; por cierto, todos hechos narrados ahora en el confort del hogar confinado al calor de cualquier serie de televisión.

La pandemia no es un fenómeno inédito en la historia de Occidente. La referencia más próxima siempre es la gripe española de 1918 que asoló un mundo entre guerras. Quizá su dimensión colectiva sea una prueba de resistencia de una estructura social profunda que ya de por sí estaba dañada. La sacudida será enorme, con efectos devastadores en la población, en la economía, en la política, en los derechos humanos, en los modos de vida, en las relaciones, en las maneras de articular lo privado y lo público, lo social y lo biológico. La necesidad de “normalizar lo excepcional” va a partir de la base de que “nada va a ser igual”. Sin embargo, de cualquier forma, nada iba a ser igual, aunque se repitan los mismos patrones de violencia, explotación, miseria y genocidio. El comportamiento social va a cambiar, pero llevamos décadas en las que el capitalismo se ha transformado y ha usurpado nuevos terrenos a golpe de sucesivas crisis. Los diagnósticos ideológicos y los análisis sociologistas son “cacharros” al paso de este gran Elefante. Tremendo ruido que amplifica de por sí este “pandemonio”, espantoso jaleo, desorden pavoroso, tumulto, confusión, algarabía, cisco, follón, algazara.

El término “pandemónium” se suele utilizar para describir una escena dantesca donde reina el caos, el ruido, la muchedumbre, la confusión, en visiones apocalípticas o en las reuniones de personas con fines maléficos. El término se le atribuye a John Milton (1608 – 1674), poeta y ensayista inglés, mundialmente famoso por su obra El paraíso perdido. Este poema fue publicado en 1667 y está dividido en doce libros, cuenta con más de diez mil versos escritos sin rima y es considerada una de las obras fundamentales de la literatura inglesa. La obra gira sobre la problemática del mal en un mundo creado por un Dios, bueno y todopoderoso, y que no evita la maldad pese a que voluntariamente podría hacer al mundo feliz, poniendo en entredicho, otra vez, desde la teología escolástica, la afirmación del primado de la voluntad sobre la inteligencia, ante todo en el mismo Dios. Los personajes principales son Satanás, Adán, Eva y Dios. El primero de ellos habita en Pandemónium, capital del infierno. Este pandemónium es el resultado de la incertidumbre, de la inseguridad y del vocerío. En su acepción más esotérica, el pandemónium define el hecho concreto en el que se produce un alud o conjunto de ruidos en una casa en un momento determinado y que provoca, súbitamente, un desorden total de forma sistemática y misteriosa; una violenta serie de fenómenos provocados en desorden, atribuible a hechos de por sí paranormales.

Con la filosofía la ciudad vive a la luz de las Ideas y no lucha por las sombras. Ya lo había dicho Píndaro: las afecciones son oscuras porque son sueños de sombra. Hay que dejarlas a los poetas y expulsarlas con ellos de La República, tal como había sentenciado Platón en el libro VII. Mientras los filósofos del mundo entero elevan sus diagnósticos, la realidad se impone. La soledad del individuo solo puede llenarse con los recursos virtuales, pero la filosofía es necesariamente, desde Platón, geometría sistemática de Ideas. Existe la ilusión de hacerse con una filosofía cuando se repiten sus formulaciones, cuando se apuran los campos semánticos de modo creativo, y cuando se presenta con evidencia aquello que, de por sí, y tras el ruido de la vida, ya no era patente.

La emergencia mundial por la crisis del COVID-19 y su pandemónium nos han mostrado cómo las figuras consagradas de la filosofía han dado al mundo rápidos y elaborados análisis a priori de toda experiencia. Como si de una máquina de triturar se tratase, como si el elefante entrase en la cacharrería, el mundo académico de la filosofía ha vuelto a demostrar su incapacidad para comprender los impensados, la situación de la filosofía como una no-filosofía. No sólo en el sentido habitual de que en una filosofía mundana está la filosofía más viva que en el reducto de la filosofía académica, sino que la filosofía se ha vuelto impositiva e insuficiente: una filosofía que siempre sobrevuela.

El problema con esta reflexión estadiza es que la filosofía, como saber problemático, crítico y dialéctico, se convierte en “discurrir”, y pone en tela de juicio su legitimidad. Carece de sentido si no contribuye al conocimiento, si no deja de devanearse para justificar su rancio título de ser digestora de respuestas cuando la sabiduría habitual fracasa a la hora de contener la sensación de extrañeza, el asombro ante lo inaudito, ante lo insólito. No soy yo quien me hace pensar, como tampoco soy yo el que hace latir mi corazón. Los impensados no son la negación de lo que ya había sido reflexionado, sino el residuo de todo pensamiento que sigue incitando a él, como esa tensión en el razonamiento que hace pensar, porque suministra una vía de inspiración sujeta a desarrollos. Pensar no es sino interrogar a lo no pensado que se encuentra bajo lo dicho. Lo impensado debe ser, por consiguiente, el doble de la obra filosófica, de la misma manera que lo invisible es la otra cara de lo visible y no su opuesto.

FOTOGRAFIA DE SAULO LAIZA VEGA

Hoy abundan las reflexiones de los filósofos en los medios de comunicación. Este tipo de disquisiciones se han vuelto un subgénero de divulgación esotérica. Se espera del filósofo que sirva de arconte para dirigir una nueva distopía ante un pandemónium presente, ante una crisis permanente. Se anhela una fórmula magistral, o una sentencia acusatoria que de sentido a la realidad cotidiana confinada, cuando el confinamiento siempre ha sido el ser natural del animal intencional. Se ambiciona un decir taumatúrgico que nos haga salir de la caverna platónica y que nos estimule para cuestionar todas nuestras convicciones, nuestras certezas, nuestras certidumbres, sustituyendo un mítico y terrible Hades, que ahora es una caverna inhabitable, por un paraíso prometido no menos mítico. Este exceso metafísico no es sino la compensación del exceso mítico del que Platón quiere escapar y salvarnos.

Las dos cuestiones principales con las que se enfrentan los prisioneros platónicos de la caverna son la estabilidad y la trascendencia. Los reclusos confinados necesitan que se mantengan las condiciones y las leyes que dan coherencia y continuidad a su mundo vivido. Precisan que el sistema de las sombras y sus apariciones no cambie con los días, no sea incierto, inseguro, variable e inevitablemente amenazador, pero también necesitan que tal sistema tenga un mínimo de objetividad para despegar, trascender de lo meramente imaginado. El mundo vivido objetivo ha de tener la estabilidad que le viene dada por algún tipo de necesidad, metafísica o trascendental, y, a su vez, necesita la trascendencia que impida que la vida sea un sueño o una pesadilla.

Es nuestro universo simbólico lo que nos une sin destruirnos. El componente simbólico de la humanidad tiene su origen en el encuentro donde el sentido se ha empobrecido y se reduplica para estabilizar el mundo. El pensamiento mítico es un ejemplo de ello. El que desafía es presa del mito al que se opone. El sentido no es sino el producto de la razón organizadora que destruye el mito. Y en esa situación, la oposición del sujeto individual a las potencias míticas es un enredo fatal: la naturaleza dominada se venga, y solo la astucia es el compromiso que permite continuar el viaje precario. Siempre hay una condena por soberbia.

Tal aparente victoria de la dominación racional no impide que la irracionalidad mítica prolifere, oscureciendo definitivamente la propia vida humana. Este es un aspecto que corresponde con el supuesto de que las potencias míticas continúan viviendo al margen del mundo civilizado y solo la astucia de la razón, adaptándose, simula una dominación que no es sino el control del débil. El mito surge como una respuesta prematura y precipitada a un inmenso problema: la identidad; esa forma de estabilidad que tambalea cuando el mundo se vuelve inseguro, cuando acontece lo enorme en todas sus formas. Es una solución colectiva, pandemónica, a una cuestión no planteada como tal cuestión, porque estaba cerrada desde el principio. El mito converge entre la instancia de la formación de sentido y la instancia de su reduplicación. El sentido sedimentado es el lugar de la “intriga simbólica” y de su sombra mitológica.

Augusto Guillermo Schlegel asociaba los puntos cardinales a las regiones del mundo del espíritu humano, de manera que el sur designaba la poesía, el norte la filosofía, el oeste la moral y el este la religión. Los reformistas del norte acabaron añorando la mitología católica del sur. Los románticos descubrieron el sur como la sombra mitológica que acompaña y revela al norte. La nueva mitología ha sido siempre el fármaco de la escisión moderna: un mundo en el que todo queda metamorfoseado. Mientras que antes había un rerum natura, se suponía una estructura del mundo, esta crisis nos ha asomado al abismo de lo caótico y lo informe que se abre ante nuestra infinita acción. El hombre no se representa ya algo dado, sino que lo conforma y lo va configurando en un proceso que es simultáneamente amigable y muy hostil. Ahora el remedio no puede ser más que la coherencia. Si el fármaco de la escisión era la remitologización, el de la desestructuración es un cierre forzado.

Toda la vida de Hölderlin es un viaje de la Suabia natal, norte y occidente, a la Grecia soñada, oriente y sur. La tentación del hombre romántico es la especulación, la búsqueda extravagante y enfebrecida de una conciencia. Con el individualismo psicologista del norte, una divinidad voluntarista sin reglas, una conciencia que procede por libre examen, un soberano cuyo poder deriva directamente de Dios sin pasar por el pueblo, en una religión anicónica, aparece un saber básicamente plural, figurativo y grupal; un saber extrañamente desconfiado de teorías, como si hubiese un extremado miedo a que las teorías acaben suplantando a la realidad.

Tras los Pensamientos de Pascal se traslucen siempre los Ensayos de Montaigne: uno atenido, otro impostado. Y de la misma forma podríamos contraponer la nórdica justificación por la fe de Lutero a la meridional reivindicación de la obra humana de Molina, que hasta obliga a la divinidad a un concurso simultáneo y que es una pieza muy importante de la filosofía del sur. El anti-fundamentalismo del saber del sur excluye toda pretensión intervencionista. Su modulación cultural se niega a disociar el sentido del significado y la praxis del sistema de reglas que sin ella se seguirían a ciegas.

El saber del sur cobra una intensa coloración moral que neutraliza cualquier universalismo abstracto. Cuando Rousseau hacía público su desengaño al constatar que no era cierto que necesariamente con el progreso orgulloso de las ciencias y las artes, también se perfeccionara la moral, anticipaba una crisis climática como la de hoy. Con la enigmática expresión “santidad climática”, Hegel lanzaba al ruedo un índice espacial que está en la institucionalización simbólica de nuestra escisión irremediable. El componente terapéutico de nuestra enfermedad moderna es un pandemónium como fármaco de la subjetividad, que se despliega en su extraordinaria realidad como enfermedad y pandemia.

En esta comarca trans-distópica, desproporcionada y en una escala diferente, parpadean las afecciones y los sentidos. La llamada subjetividad en tanto que autoconciencia y la privacidad como reducto individual, dan paso a una comunidad de singulares en desfase, donde se intercambian sentidos y afecciones, no subjetivos y privados, sino anónimos y comunes. Esta maraña es la universalidad humana en círculos definidos míticamente. Una partición mitológica entra en conflicto con una nueva universalidad que, tomada estrictamente, es inhumana. Asistimos de este modo a una tremenda desproporción: los elementos del drama del hombre entre su radical universalidad e igualdad y el conflicto entre la ruptura mitológica de tal universalidad y el reforzamiento inhumano de la misma. Toda revolución se ha de celebrar con dolor humano. Tal como rezaban los versos de Rainer María Rilke:

Oh di, poeta, ¿qué haces tú?

—Yo celebro.

Pero lo mortífero, lo pavoroso, ¿cómo

lo asumes, cómo lo acoges en ti?

—Yo celebro.

Pero lo innombrado, lo anónimo, ¿cómo

puedes, poeta, invocarlo?

—Yo celebro.

¿De dónde tu derecho, bajo todo disfraz,

bajo cada máscara, a ser verdadero?

—Yo celebro.

¿Y por qué lo sosegado y lo fogoso

te conocen como estrella y tormenta?

—Porque yo celebro.

Bibliografía

- Kleist, von Heinrich. El terremoto de Chile, Editorial Atalanta, Girona, 2008.

- Álvarez Falcón, Luis (Ed), La Sombra de lo Invisible. Merleau-Ponty 1961-2011. Siete lecciones. Editorial Eutelequia, Madrid, 2011.Álvarez Falcón, Luis. “Tesis fenomenológica establecida de la imagen”, en López Sáenz, M. C.; Trilles Calvo, K. P. A las imágenes mismas. Fenomenología y nuevos medios, Colección Eidos, Ápeiron Ediciones, Madrid, 2019.

- Peiró, Patricia. “El mundo tiene que prepararse para la próxima gran pandemia letal”, diario El País, suplemento de Salud, Madrid: 5 de octubre de 2019. https://elpais.com/elpais/2019/09/25/planeta_futuro/1569435266_953355.html?fbclid=IwAR0osBhDxY-ZlZGcoprctXGbUI8DrOnWe1SEUxOc5Aau5IkhwTHc9X1HuuU

Notas

[1] Kleist, von Heinrich. El terremoto de Chile, Editorial Atalanta, Girona, 2008.

[2] Álvarez Falcón, Luis (Ed), La Sombra de lo Invisible. Merleau-Ponty 1961-2011. Siete lecciones. Editorial Eutelequia, Madrid, 2011.

[3] Álvarez Falcón, Luis. “Tesis fenomenológica establecida de la imagen”, en López Sáenz, M. C.; Trilles Calvo, K. P. A las imágenes mismas. Fenomenología y nuevos medios, Colección Eidos, Ápeiron Ediciones, Madrid, 2019.

[4] Peiró, Patricia. “El mundo tiene que prepararse para la próxima gran pandemia letal”, diario El País, suplemento de Salud, Madrid: 5 de octubre de 2019. https://elpais.com/elpais/2019/09/25/planeta_futuro/1569435266_953355.html?fbclid=IwAR0osBhDxY-ZlZGcoprctXGbUI8DrOnWe1SEUxOc5Aau5IkhwTHc9X1HuuU